Le rôle du renseignement dans l’élaboration et la conduite de la politique étrangère française

Informations pratiques

Thématiques et régions

Centres et programmes liés

Les inscriptions à ce débat sont closes

Un débat autour de Bernard Bajolet, Ambassadeur de France.

Le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2008 définissait cinq grandes fonctions stratégiques, au premier rang desquelles figuraient la connaissance et l’anticipation. Ces fonctions ont été réaffirmées dans le Livre blanc de 2013 puis dans la Revue stratégique de défense et de sécurité nationale de 2017 : « Notre aptitude à connaître, comprendre, caractériser et prévoir est centrale pour permettre à la France de décider et d’agir de manière autonome et souveraine, y compris dans les actions menées avec des partenaires et alliés. Le renseignement en est l’élément premier et doit être renforcé ».

Depuis une dizaine d’années, les services de renseignement français ont considérablement évolué. Ils ont été réorganisés, de nouvelles structures de coordination ont fait leur apparition et la loi sur le renseignement de 2015 leur a donné un cadre légal. Leurs moyens ont été renforcés après les attentats de 2015. Toutefois, le rôle des services de renseignement ne se limite pas à la lutte contre le terrorisme. Ils constituent aussi, entre autres, un outil pour éclairer les décideurs dans l’élaboration et la conduite de la politique étrangère.

Discutants :

Jean-Dominique Merchet, journaliste, spécialiste des questions de défense, L’Opinion

Thomas Gomart, directeur, Ifri

Ce débat se tiendra sous les règles de Chatham House

En savoir plus

137 nuances de terrorisme. Les djihadistes de France face à la justice

Cette étude, réalisée à partir de sources judiciaires originales, analyse les profils et les parcours de 137 individus condamnés en France dans des affaires de djihadisme.

Sujets liés

Autres événements

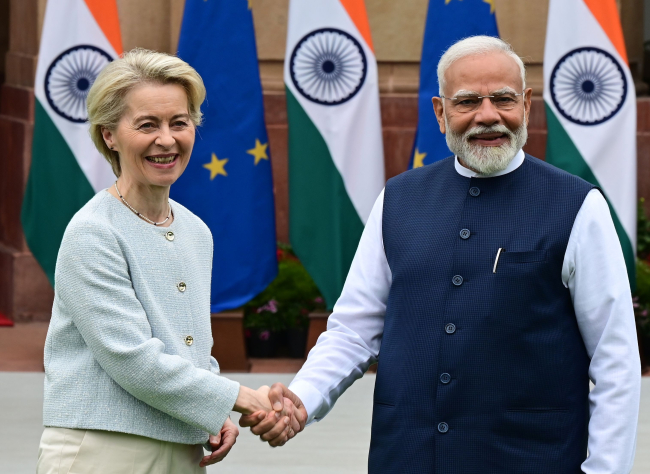

Union européenne–Inde : les enjeux d’un rapprochement stratégique

Un brief de 30 minutes autour de Sylvia Malinbaum, Chercheuse, responsable de la recherche sur l'Inde et l'Asie du Sud, Centre Asie de l'Ifri.

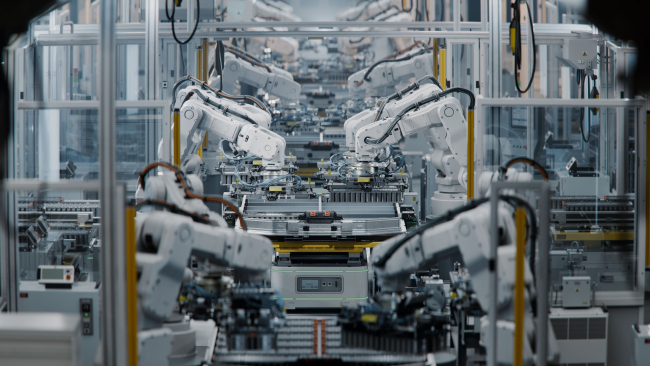

Comment « muscler » l'industrie de défense européenne ?

La prolongation de la guerre menée par la Russie en Ukraine, dans un contexte d’incertitude croissante quant au maintien de l’engagement américain en Europe, impose à l’Europe de muscler sa Base Industrielle et Technologique de Défense Européenne (BITDE).

Chaînes d’approvisionnement des véhicules électriques au Japon et en Europe : quels défis ?

La sécurité économique vise à garantir la résilience des chaines approvisionnements des industries clés : le cas des productions de véhicules électriques au Japon et en Europe sera discuté.