La diplomatie turque : une émancipation internationale sous quelles conditions ?

Beaucoup d'interrogations persistent sur la fragilité de ce changement et sur les capacités réelles de la diplomatie turque à devenir plus cohérente et à développer une réelle vision d'anticipation. La diplomatie turque : une émancipation internationale sous quelles conditions ?

Depuis quelques mois la Turquie est particulièrement active sur la scène internationale. Alors qu'en politique intérieure les épisodes de tensions se succèdent - procès du Parti pour la Justice et le développement (Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP), dossier Ergenekon [1], attentats du PKK, polémiques entre le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan et le grand magnat des médias Aydin Dogan, multiples accusations de corruption entre le gouvernement et l'opposition - en politique étrangère, la Turquie semble être entrée dans une phase d'émancipation et de consolidation de son statut de puissance internationale, au carrefour de plusieurs régions stratégiques. Elle affiche progressivement un volontarisme marqué par davantage d'initiatives, ainsi que par une disposition favorable pour le règlement des conflits (médiation Israël/Syrie), notamment pour les conflits dans lesquels elle se trouve directement impliquée (négociations sur Chypre, visite du président Abdullah Gül en Arménie). Au-delà de ces indices de changement empirique à court terme, peut-on isoler les facteurs d'une véritable évolution de la culture politique de la Turquie, qui auraient un effet durable sur sa politique étrangère et son rôle à l'international ? On peut en effet se demander si l'élan actuel ne risque pas de s'essouffler assez vite dès lors que certaines conditions internes ne sont pas préalablement remplies.

Depuis quelques mois la Turquie est particulièrement active sur la scène internationale. Alors qu'en politique intérieure les épisodes de tensions se succèdent - procès du Parti pour la Justice et le développement (Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP), dossier Ergenekon [1], attentats du PKK, polémiques entre le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan et le grand magnat des médias Aydin Dogan, multiples accusations de corruption entre le gouvernement et l'opposition - en politique étrangère, la Turquie semble être entrée dans une phase d'émancipation et de consolidation de son statut de puissance internationale, au carrefour de plusieurs régions stratégiques. Elle affiche progressivement un volontarisme marqué par davantage d'initiatives, ainsi que par une disposition favorable pour le règlement des conflits (médiation Israël/Syrie), notamment pour les conflits dans lesquels elle se trouve directement impliquée (négociations sur Chypre, visite du président Abdullah Gül en Arménie). Au-delà de ces indices de changement empirique à court terme, peut-on isoler les facteurs d'une véritable évolution de la culture politique de la Turquie, qui auraient un effet durable sur sa politique étrangère et son rôle à l'international ? On peut en effet se demander si l'élan actuel ne risque pas de s'essouffler assez vite dès lors que certaines conditions internes ne sont pas préalablement remplies.

Une politique étrangère proactive et plus en phase avec la conjoncture internationale

La Turquie, traditionnel défenseur du statu quo, semble opter aujourd'hui pour une politique extérieure "proactive". Son désir désormais affiché de participer à la résolution de conflits est bien une nouveauté. Les observateurs découvrent ainsi une Turquie engagée, ouverte au dialogue et constructive, loin de l'image ancienne d'un pays enclin aux crispations et rompu aux démonstrations de force. Illustrant le principe d'une "Turquie indispensable[2]", Ankara semble donc décidée à prendre ses responsabilités en tant que puissance régionale, voire internationale - elle vient d'être élue membre non permanent du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations unies (ONU), pour deux ans.

Ce nouveau positionnement contraste fortement avec l'approche qui prévalait depuis la fin de la guerre froide. Pendant les années 1990, la Turquie a entretenu une dépendance plutôt commode vis-à-vis des États-Unis, qui considéraient ce membre de l'OTAN comme le pilier de leur politique dans les Balkans et au Moyen-Orient. Un tournant dans les rapports entre les deux pays a été franchi en 2003, lorsque, au moment de l'intervention américaine en Irak, la Turquie a refusé l'ouverture sur son territoire d'un front nord. À la suite de cette manœuvre, qui répondait aussi bien à des objectifs de politique étrangère que de politique intérieure, un rapprochement assez spontané s'est opéré avec une Union européenne (UE) moins engagée dans les rapports de forces internationaux et plus soucieuse du droit international. De nombreux commentateurs turcs, désireux de voir leur pays acquérir un rôle de partenaire stratégique majeur de l'UE, ont alors pu souligner la vocation de la Turquie à intégrer le club des 27. La Russie est aussi devenue progressivement un partenaire économique très important, et surtout un incontournable pourvoyeur d'énergie. La Turquie n'est donc plus aujourd'hui dans une configuration à une seule variable : l'Europe, la Russie, mais aussi le réseau de bonnes relations tissées avec l'ensemble des pays voisins, influent sur la définition de sa politique étrangère. Le président Gül souligne lui-même qu'il considère le monde actuel comme multipolaire. Dans ce contexte, la Turquie ne peut plus compter uniquement sur les États-Unis en s'isolant du reste du globe [3].

La nouvelle approche adoptée en politique étrangère prend alors tout son sens : la Turquie est désormais dans l'obligation de maintenir de bons rapports avec tout son voisinage. Pour y parvenir, elle devra surmonter le défaut de confiance qui découle de son refus de dialoguer sur les sujets qui fâchent : statut de Chypre, rapports bilatéraux avec l'Arménie, question kurde. Le gouvernement a longtemps considéré ces différentes problématiques comme des "intérêts nationaux primordiaux" tombant dans le champ de la politique de sécurité intérieure, dans lequel toute ingérence de la communauté internationale est considérée comme inacceptable. Aujourd'hui ces différents tabous ne doivent plus limiter, telles des œillères, le champ de vision de la politique étrangère turque. Au contraire, ces questions sont maintenant intégrées dans la perspective de dialogue et d'échange prônée par les Turcs sur d'autres sujets qui les impliquent moins directement.

Soustraire ses oeillères à la vision de politique étrangère

L'assouplissement de la position officielle concernant les contentieux aux frontières élargit du même coup la sphère d'influence de la diplomatie turque. Bülent Aras note ainsi que la normalisation progressive des relations avec les pays voisins, en améliorant le climat de sécurité et de confiance mutuelle, permet d'envisager une stratégie régionale dans le Caucase, en mer Noire, dans les Balkans, au Moyen-Orient et dans le bassin de la Caspienne [4]. Cette attitude met aussi la Turquie en position favorable au-delà de son environnement régional immédiat. Ayant acquis le statut d'observateur au sein de l'Union africaine en 2005, la Turquie a organisé en juillet dernier à Istanbul un sommet réunissant 42 pays africains et souhaite réitérer l'événement tous les cinq ans. Le conseiller spécial du Premier ministre en politique étrangère, Ahmet Davutoglu, affirme la volonté turque d'assumer plus de responsabilités y compris sur des dossiers et des aires régionales où le pays n'est pas spécifiquement impliqué. Il soutient qu'un "seuil psychologique vient d'être franchi", cette rupture n'étant nullement le fruit du hasard mais le résultat d'une politique réfléchie, "dictée par la volonté de s'engager pour le respect du droit international et des valeurs démocratiques [5]". La campagne intensive menée pour obtenir le siège de membre permanent à l'ONU constitue une avancée importante en ce sens.

La nouveauté de ce discours réside dans la prétention à se fixer des objectifs sur le long terme et à mettre en œuvre une diplomatie plus réactive. Comment accomplir et pérenniser une mutation de cette ampleur ? Beaucoup d'interrogations persistent en fait sur la fragilité de ce changement et sur les capacités réelles de la diplomatie turque à devenir plus cohérente et à développer une réelle vision d'anticipation.

Des dossiers traités avec une habilité trompeuse

Des lacunes et des approximations évidentes subsistent en effet. Le premier exemple parlant concerne la politique de la Turquie sur sa frontière avec le nord de l'Irak. L'armée turque est pleinement engagée sur ce dossier, ce qui rend difficile la définition d'une position gouvernementale autonome, car on se heurte ici aux impératifs traditionnels de la sécurité nationale et de la lutte contre le terrorisme. L'opération terrestre conduite en février 2008 en territoire irakien et les multiples raids aériens menés depuis sont autant de violations du droit international et les avocats d'une solution politique à la question du terrorisme sont actuellement marginalisés. Peu de choses semblent avoir finalement changé depuis une vingtaine d'années : en période de forte instabilité, le gouvernement n'entend guère les critiques et souscrit implicitement aux solutions militariste du monde. Une Turquie qui joue si volontiers les va-t-en-guerre est bien évidemment peu crédible lorsqu'il s'agit de proposer ailleurs des approches diplomatiques conciliantes et novatrices.

Le deuxième exemple renvoie à l'épisode de l'indépendance du Kosovo : la Turquie a été un des premiers pays à la reconnaître officiellement, quelques jours avant d'intervenir militairement en Irak. Il est probable qu'une partie de l'opinion turque avait alors en tête une possible reconnaissance internationale de la République turque de Chypre du Nord, alors même que la question de l'autonomisation du Kurdistan irakien reste sur la table. Or, empêcher l'émergence d'un Kurdistan indépendant est traditionnellement un principe de base de la diplomatie turque, soucieuse d'éviter la contagion autonomiste sur son propre territoire. Quelles que soient les raisons de cette reconnaissance hâtive du Kosovo (suivisme par rapport à l'allié américain, volonté de se faire valoir auprès de la population kosovare), il en résulte une ambiguïté qui pourrait peser dans le rapport avec les dirigeants kurdes irakiens.

Troisième exemple, la crise russo-géorgienne a révélé un certain aveuglement des Turcs concernant la situation dans le Caucase et démontré leur incapacité à concevoir une politique pour l'ensemble de cette région, dont la proximité stratégique pourrait pourtant inspirer un intérêt plus constant. À la suite du déclenchement du conflit en juillet dernier, la Turquie a été rapidement "prise en sandwich" sans aucune marge de manœuvre entre l'allié géorgien, les États-Unis et l'Alliance atlantique d'un côté, et le géant russe, partenaire commercial et surtout énergétique majeur, de l'autre. Pour retrouver leur équilibre et tenter de maîtriser la situation, les dirigeants turcs ont alors ressorti du fond d'un tiroir une proposition de plateforme pour le Caucase, projet déjà présenté à Tbilissi en 2001 par le président Suleyman Demirel et sans portée précise ou même nom fixe. Les efforts du Premier ministre Erdogan ont alors doublonné, sans grande cohérence, avec ceux d'une UE emmenée par un Nicolas Sarkozy survolté. Ce bric-à-brac d'initiatives et de va-et-vient a néanmoins permis, in fine, de concrétiser un début de rapprochement turco-arménien, puis de relancer le dialogue tripartite avec l'Azerbaïdjan sur le statut du Haut-Karabakh. Le savoir-faire turc semble cependant ici encore se limiter à des initiatives de socialisation, dont l'impact stabilisateur ne doit pas être minimisé, mais qui ne débouchent pas à ce jour sur des solutions politiques aux conflits régionaux.

Reste que, dans le Caucase comme ailleurs, la Turquie affirme désormais œuvrer en faveur du dialogue ; une ligne diplomatique dont on peut attribuer le bénéfice au gouvernement AKP, certains auteurs y discernant même un changement culturel fondamental de la politique étrangère turque.

Une nouvelle culture diplomatique ? L'hypothèse du tournant de l'AKP

Il est habituel de voir dans l'évolution de la politique étrangère turque la "patte" de l'AKP ; du reste, le parti lui-même la revendique. La permanence d'une même équipe dirigeante depuis six ans, dans un pays où se succédaient jusque-là des coalitions à géométrie variable, a certes joué un rôle décisif. L'élection d'Abdullah Gül, ancien ministre des Affaires étrangères, comme président de la république, est en soi le symbole de l'importance donnée par le Parti aux questions internationales. Peut-on affirmer pour autant que l'AKP a façonné à sa discrétion la politique étrangère ?

La réponse est sans doute nuancée. L'AKP avait hérité en 2002 d'un climat diplomatique déjà assez favorable, notamment concernant le dossier de l'adhésion à l'UE suivi par Ismail Cem, l'emblématique ministre des Affaires étrangères de l'époque. Dès son élection, le parti d'Erdoğan a subi de fortes pressions du fait de son pedigree islamique. Beaucoup d'analystes annonçaient l'avènement d'une diplomatie "néo-ottomane" expansionniste, fondée sur l'identité religieuse et le réchauffement des rapports de la Turquie avec son environnement musulman ; l'élection d'un Turc, Ekmeleddin Ihsanoğlu, à la tête de l'Organisation de la conférence islamique (OCI), semblait confirmer cette hypothèse. Il est cependant vite devenu évident que l'AKP, parti plus centriste et à la base électorale plus hétérogène que ses prédécesseurs islamiques, n'avait ni l'intention ni les moyens de couper les liens avec les pays occidentaux. Le dossier européen est alors devenu une question d'image pour l'AKP, particulièrement dans le contexte de l'après-11 septembre.

Le nouveau gouvernement a donc pris le risque d'aller plus loin en termes de réformes politiques et aussi sur la question chypriote, obtenant finalement l'ouverture des négociations d'adhésion à l'UE en octobre 2005. Il s'est ensuite appliqué à forger une identité conciliatrice à la Turquie sur la scène internationale, ancrant volontiers son discours dans la thématique du "carrefour des civilisations". Si la reconnaissance de la diversité culturelle interne pose inévitablement problème aux milieux nationalistes turcs, l'idée d'une double appartenance induite par l'image du "pont entre l'Orient et l'Occident" passe en revanche plutôt bien, en Turquie comme à l'extérieur. C'est donc dans ce même esprit que la Turquie est devenue le partenaire naturel de l'Espagne sur l'initiative onusienne d'"Alliance des civilisations", qui plaide pour la réconciliation entre les différentes cultures, plus particulièrement entre l'Islam et le monde occidental. L'AKP semble donc miser sur le créneau de médiateur pour accréditer la conversion de la Turquie à l'exercice du soft power à l'échelle régionale et internationale.

Une révolution structurelle ? L'impasse institutionnelle

A cet égard, la Turquie possède certes des atouts importants à faire valoir. Le processus de changement structurel amorcé dans la redéfinition de ses intérêts et de ses stratégies extérieurs ne s'est cependant pas accompagné d'une réorganisation institutionnelle et d'une redéfinition de fond du rôle et des finalités de la politique étrangère au regard des objectifs politiques internes. Tout ceci révèle au grand jour les lacunes de l'organisation du pouvoir politique ainsi que la nécessité de réformes profondes des institutions de l'État.

Pour donner réellement à la diplomatie turque les moyens de son ambition, il est indispensable de clarifier le rôle des différentes institutions de l'État et de la société civile. Les acteurs économiques, qui ont souvent été à l'origine de projets d'intégration économique ou de médiation (l'Union de la confédération des entreprises de la mer Noire et de la Caspienne [Union of Black Sea and Caspian Confederation of Enterprises, UBCCE] créée sous l'impulsion de l'organisation patronale TUSIAD, le Forum d'Ankara pour la paix en Cisjordanie, mené par l'Union des Chambres de commerce [Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TOBB]), sont par exemple très intéressés par l'évolution vers une diplomatie active reposant sur l'usage du soft power. Pour le moment, la stratégie de promotion du commerce extérieur de la Turquie n'est pas encore en phase avec sa politique étrangère, ni même avec sa politique économique et industrielle [6]. La Turquie s'est par exemple pendant longtemps confrontée à la Russie sur le terrain de l'énergie, alors qu'elle aurait pu concentrer son énergie à développer le commerce. Il est aujourd'hui très important pour les Turcs d'établir une relation économique équilibrée avec les Russes s'ils ne veulent pas que leur siège à l'ONU soit trop difficile à occuper. Dans un autre ordre d'idée, l'armée demeure en Turquie une institution influente, toujours en mesure de faire changer de cap à la politique étrangère via le Conseil de sécurité nationale. La combinaison de l'instabilité politique et d'un sentiment permanent d'insécurité pourrait à tout moment renvoyer les dirigeants turcs dans leurs retranchements. Afin de ne pas perdre le nouvel élan diplomatique, il est donc primordial d'apporter des réponses durables aux crises politiques et de renouer avec le processus de réformes.

La nécessité d'un nouvel élan démocratique pour un changement réel en politique étrangère

Le parcours heurté de la Turquie sur le chemin de la consolidation démocratique interne pointe aujourd'hui trop souvent l'ambiguïté d'un discours extérieur qui vante les vertus du dialogue et prône le respect de l'État de droit. En politique intérieure, le dialogue est en effet régulièrement rompu entre les différents centres de pouvoir : entre l'exécutif et le judiciaire ou entre les différents partis politiques depuis la controverse présidentielle de 2007, ou encore entre les gouvernants et la société civile. Quant à la protection des droits de l'homme, elle n'apparaît toujours pas comme une priorité absolue de la classe politique. Le gouvernement AKP peine à faire admettre la légitimité et la nécessité des réformes pour la société turque elle-même, indépendamment de l'agenda européen. Les réformes sont trop souvent assimilées au processus d'adhésion et leur popularité baisse avec celle de l'idée européenne. Pour relancer la vague de réformes, la normalisation du climat politique en interne s'avère urgente. La mauvaise gouvernance, que ce soit sur le terrain fiscal, de l'énergie, de l'aménagement de territoire ou de la politique étrangère décrédibilise l'État dans un contexte d'incompétence gouvernementale couplé de refus de dialogue avec les différents partenaires politiques et sociaux. L'AKP, malgré sa crédibilité électorale, donne des signes d'épuisement idéologique. Au lieu de proposer une alternative crédible, l'opposition cultive le clientélisme.

Le changement en politique étrangère doit, à terme, s'appuyer sur des réformes politiques, économiques et institutionnelles internes. Mustafa Aydın rappelle de façon opportune que c'est bien une idée kémaliste que la politique extérieure reflète l'image de l'organisation interne de l'État [7]. Or à l'heure actuelle, la Turquie est loin de ressembler à ce qu'elle prétend incarner sur la scène internationale. Le chantier pour sortir de la double impasse de l'instabilité chronique interne et de l'expérimentation ambivalente à l'international pourrait bien commencer par une réflexion constitutionnelle, afin d'exorciser définitivement l'esprit du coup d'État de 1980. Un tel projet donnerait l'impulsion nécessaire pour réaliser des changements profonds sur le plan des libertés individuelles et collectives, permettant d'envisager aussi la résolution de la question kurde et de la question chypriote.

Il est en tout état de cause indispensable d'intégrer dans cette réflexion une société civile militante pleinement consciente de ces enjeux et qui revendique de plus en plus un rôle de contre-pouvoir. La manque de lisibilité des différents groupes et associations a pendant longtemps entravé le rassemblement autour des idéaux communs. Il faudrait que certains groupes d'intérêt cessent d'instrumentaliser le discours sur les droits civils pour faire passer plus facilement un agenda politique. L'usage malsain des idéologies et des symboles conduit à des procès d'intention pour tout engagement au nom du bien commun. En effet, l'auteur de cet article ne peut citer ses sources sans veiller à un équilibre entre les différentes connotations idéologiques qu'elles comportent. Dans le cas contraire, il risquerait aussitôt de subir un étiquetage qui nuirait au contenu de son propos. Pour véhiculer l'idée que la démocratisation n'est pas le ressort d'un groupement social, ni le tribut à payer pour une politique étrangère active - ou encore pour l'adhésion à l'Union européenne -, les mentalités sclérosées doivent évoluer. Certaines associations y œuvrent avec conviction, mais il reste encore un long chemin pour que l'extension des libertés et de l'égalité de droits entre tous les citoyens, quels que soient leur sexe, leur ethnie, leur confession ou leur croyance soit avant tout considérée comme un idéal social à poursuivre en soi afin que la société puisse "s'ennoblir avant tout dans les yeux de ses propres citoyens [8]".

[1] "Ergenekon" est le nom d'un réseau occulte accusé, au début du mois de juillet 2008, de préparer un coup d'État contre le gouvernement d'État. Formé de civils et de militaires, certains à la retraite et d'autres en fonction, il est considéré comme l'État "profond" qui se livre à des activités criminelles via des tactiques mafieuses depuis presque une vingtaine d'années.

[2] P. Rousselin, "Indispensable Turquie", Le Figaro, 4 septembre 2008, disponible sur LeFigaro.fr.

[3] Entretien réalisé par Stephen Kinzer : "US Must Share Power in New World Order, Says Turkey's Controversial President", The Guardian, 16 août 2008, disponible sur Guardian.co.uk.

[4] B. Aras, "Türkiye'nin yeni dış politika vizyonu", Zaman, 17 novembre 2007, disponible sur Zaman.com.tr.

[5] Entretien réalisé par Murat Yetkin, "Davutoğlu : Güvenlik Konseyi üyeliği ile psikolojik eşik aşıldı", Radikal, 19 octobre 2008, disponible sur Radikal.com.tr.

[6] Güven Sak affirme que la Turquie doit définir une politique économique globale coordonnée avec le ministère des Affaires étrangères si elle veut poursuivre ses efforts en politique étrangère. Voir l'article "Ekonomi politikası olmayanın aktif dış politikası olamaz", Referans, 19 août 2008, disponible sur Referansgazetesi.com.

[7] M. Aydin, "Turkish Foreign Policy, Framework and Analysis", Ankara, Ministère des Affaires étrangères de la république turque - Centre de recherches stratégiques (Stratejik Araştırmalar Merkezi - SAM), "SAM Papers", décembre 2004, p. 30.

[8] B. Oran, "Türk Dış Politikasi: Temel Ilkeleri ve Soğuk Savaş Ertesindeki Durumu Üzerine Notlar", SBFD, vol. 51, n° 1, 1996, p. 370. Sur cette question, Baskın Oran a coordonné les deux tomes de Türkiye dış politikası ("La Politique étrangère turque"), ouvrage de référence en Turquie dont une traduction anglaise est désormais disponible (Turkish Foreign Policy 1919-2006. Facts and Analyses with Documents, University of Utah Press, 2008).

Contenu disponible en :

Régions et thématiques

Utilisation

Comment citer cette publicationPartager

Centres et programmes liés

Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus

Découvrir toutes nos analyses

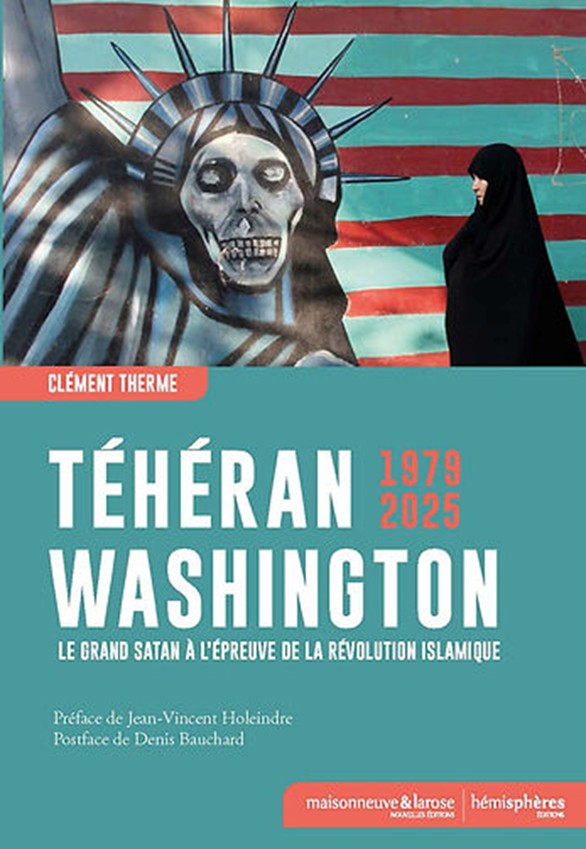

Téhéran-Washington, 1979-2025. Le grand Satan à l'épreuve de la révolution islamique

La Révolution islamique de 1979 a remplacé une monarchie pro-occidentale par un régime théocratique déterminé à s’opposer l’influence américaine au Moyen-Orient. Les relations diplomatiques entre les États-Unis et l’Iran ont dès lors été marquées par une méfiance réciproque, des divergences idéologiques et des rivalités géopolitiques.

Les défis de la diplomatie indienne au Moyen-Orient. Entre solidarité historique et intérêts stratégiques

Lorsque le Hamas a lancé son attaque sans précédent contre Israël le 7 octobre 2023, tuant 1 200 personnes, le Premier ministre indien Narendra Modi, comme la plupart des dirigeants mondiaux, l’a immédiatement condamnée et exprimé sa « solidarité avec Israël en cette heure difficile ». Mais l’approche du gouvernement Modi dans les jours et les semaines qui ont suivi l’a distingué de nombreux autres pays du « Sud global » qui ont vivement critiqué l’offensive israélienne à Gaza qui a eu lieu ensuite.

Turquie 2050 : trajectoire économique ; immigration ; Turquie-Iran

Repères sur la Turquie n° 31 - Le programme « Turquie 2050 » développe une analyse prospective sur les thèmes de la diplomatie, de la politique intérieure et de l’économie turques afin d’y anticiper les dynamiques des trente prochaines années.

L'Indonésie et la cause palestinienne

Lors de son discours inaugural à la présidence, le 20 octobre 2024, le président indonésien en exercice, Prabowo Subianto, a réaffirmé certains principes fondamentaux de la philosophie nationale indonésienne. Il a rappelé la politique étrangère de longue date de l’Indonésie fondée sur la non-alignement, ou « bebas dan aktif » (libre et active), ainsi que son rejet des pactes militaires.