Interventions médiatiques

Nos chercheurs interviennent dans le débat public et apportent leur lumière dans les médias français et internationaux. Retrouvez toutes leurs interventions médiatiques.

En Allemagne, un accord de coalition

Il n'y aura probablement pas de gouvernement de coalition en Allemagne avant le mois de mars. Certes un accord a été trouvé ce matin, entre SPD et CDU, mais bien des négociations doivent encore se tenir. Un accord qui arrange Emmanuel Macron, en ce qu'il remet les questions européennes au coeur des priorités allemandes. Mais un accord qui doit encore faire la preuve de sa solidité.

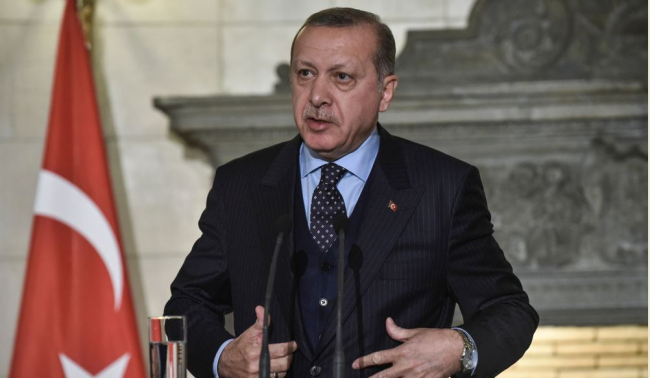

Turquie : quelle est la "boussole d’Erdogan" ?

La carte de l’apaisement du côté de l’Europe, et un possible blocage sur la question syrienne : en une semaine, la Turquie vient d’effectuer un ré-ancrage régional.

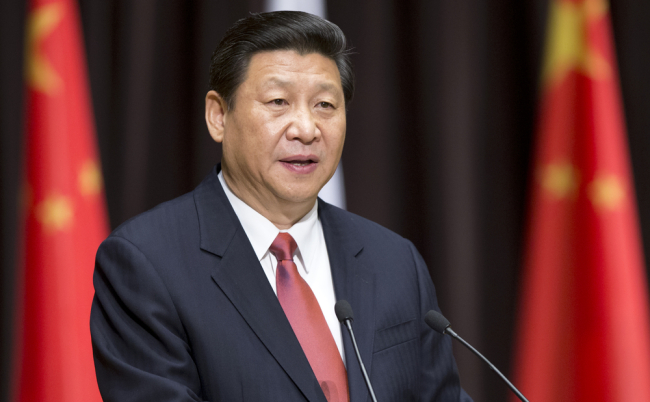

Alice Ekman : « Le soft power chinois se durcit »

Alice Ekman est chercheuse responsable des activités Chine au Centre Asie de l'Institut français des relations internationales. Elle a dirigé l'ouvrage collectif La Chine dans le monde (CNRS Éditions, à paraître en février). Et fait partie des experts consultés par le chef de l'État pour préparer sa première visite d'État en Chine, qui s'est achevée mercredi.

Vladimir Poutine, l'arbre qui cache les faiblesses de la Russie

L’enjeu principal du quatrième mandat présidentiel sera de préserver autant les assises du régime que la nouvelle place de la Russie sur la scène internationale

Macron reclama unidad a Europa para tratar con China sin perder terreno

Llegó con un caballo de regalo para el presidente Xi Jinping y reclamando reciprocidad comercial a China. Durante su estancia de tres días se proyectó como la voz más prominente de la Unión Europea, con un estilo seductor —encandiló a los ciudadanos lanzándose a pronunciar frases en mandarín— y un discurso firme.

Chine : Macron super star... et après ?

La visite du Président Macron en Chine est-elle réussie ? Discours ambitieux, vision à long terme, retour au multilatéralisme, repositionnement de la France et de l'Europe au coeur du jeu diplomatique, une coopération rééquilibrée avec la Chine, les nouvelles routes de la soie, contrats et opportunités pour la France - retour sur les enjeux de la visite officielle du Président Macron en Chine.

La Chine, un partenaire crédible dans la lutte contre le changement climatique ?

Pour ses premiers pas en Chine en tant que président de la République, Emmanuel Macron a beaucoup parlé climat, saluant la prise de conscience environnementale de la Chine et en proposant même d’imposer un co-leadership franco-chinois dans ce domaine…

"L'affaire Russe" a-t-elle vraiment détérioré les relations Washington-Moscou ?

Depuis quelques semaines aux Etats-Unis les révélations, déclarations et inculpations sèment le trouble quant à une possible ingérence russe sur la vie politique américaine, avant et pendant la campagne présidentielle...

La France peut-elle discuter d’égal à égal avec la Chine ?

Emmanuel Macron est en Chine. C'est sa première visite en tant que président sur le continent asiatique, et ce n'est pas un hasard s'il a choisi la puissance majeure du continent. Celle qui compte et qui comptera de plus en plus, démographiquement et économiquement bien sûr, mais aussi diplomatiquement et militairement.

Y a-t-il un "soft power" russe ?

En tête de pont de ce mouvement, la chaîne de télévision RT, qui s’est positionnée, à partir de 2008, comme un média global "alternatif". Un véritable instrument de politique étrangère pour la Russie.

Economie : « La Chine sait tirer parti de nos divisions »

Faut-il s'inquiéter du rachat des entreprises européennes par des sociétés chinoises ? Oui ! On risque beaucoup dans le TGV, l'aéronautique, etc. car on transfère des technologies qui permettent l'émergence de concurrents chinois.

Emmanuel Macron en Chine : une visite stratégique pour Paris et Pékin

Après avoir prôné une nouvelle alliance entre la France, l'Europe et la Chine, Emmanuel Macron consacre mardi la deuxième journée de sa visite d'État en Chine aux dossiers politiques et économiques, avec la signature attendue d'une cinquantaine d'accords et de contrats, notamment sur le nucléaire civil et l'aéronautique.

Soutenez une recherche française indépendante

L'Ifri, fondation reconnue d'utilité publique, s'appuie en grande partie sur des donateurs privés – entreprises et particuliers – pour garantir sa pérennité et son indépendance intellectuelle. Par leur financement, les donateurs contribuent à maintenir la position de l’Institut parmi les principaux think tanks mondiaux. En bénéficiant d’un réseau et d’un savoir-faire reconnus à l’international, les donateurs affinent leur compréhension du risque géopolitique et ses conséquences sur la politique et l’économie mondiales. En 2025, l’Ifri accompagne plus de 80 entreprises et organisations françaises et étrangères.