Asie centrale

Pour les pays d’Asie centrale (Kazakhstan, Ouzbékistan, Kirghizstan, Turkménistan, Tadjikistan), la stabilité, le développement et l’autonomisation face à Russie et la Chine sont des défis majeurs.

Le Kazakhstan après le double choc de 2022. Conséquences politiques, économiques et militaires

L’année 2022 a été marquée par un double choc pour le Kazakhstan : en janvier, le pays a connu la plus grave crise politique depuis son indépendance, et en février, la Russie a lancé une invasion à grande échelle de l’Ukraine, remettant en question les frontières entre les pays post-soviétiques. Ces événements successifs ont eu un impact profond sur la politique intérieure et extérieure du Kazakhstan.

La mer Caspienne, pôle énergétique émergent : Opportunités et limites

La présente note analyse les perspectives d’évolution de la région de la mer Caspienne et de ses acteurs clés, à l’exception de la Russie et de l’Iran, en un pôle énergétique majeur répondant aux besoins de l’Union européenne (UE).

Les conséquences en Asie centrale du retour des Talibans au pouvoir

Les républiques d’Asie centrale – le Kazakhstan, le Kirghizstan, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Turkménistan – se positionnent différemment par rapport aux Talibans, qui ont repris le pouvoir à Kaboul le 15 août 2021.

Où va l'Afghanistan ?

Dans une conjoncture marquée par l’échec des interventions militaires, des attentats multiples et des législatives critiquées, l’incertitude est réelle dans le pays.

La difficile transition afghane

Une transition politique plus lente que prévue ; une transition militaire difficile alors que les talibans multiplient leurs attaques dans de nombreuses provinces, compromettant l’hypothèse d’un dialogue avec le nouveau pouvoir ; une transition diplomatique où les partenaires, voisins inclus, passent difficilement aux actes : à l’heure où les Afghans prennent une part plus que jamais décisive aux efforts de stabilisation de leur pays, il ne faut pas oublier l’Afghanistan.

Deux ans de guerre en Ukraine : bilan et perspectives

Pour quelles raisons la contre-offensive ukrainienne de 2023 a-t-elle échoué ? Peut-on dire que les Ukrainiens et les Occidentaux ont sous-estimé la résilience de l’armée russe ? Qu'adviendra-t-il de l'Ukraine en cas de baisse significative du soutien américain ?

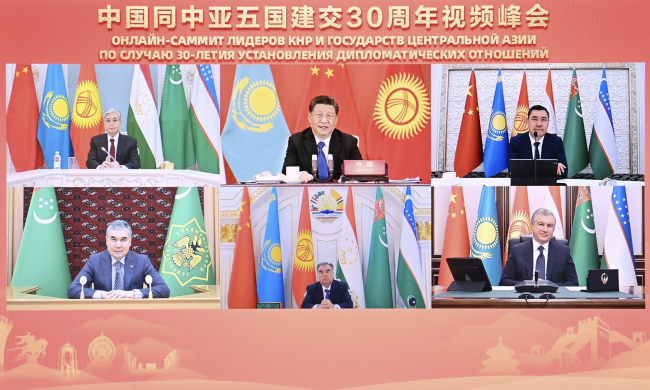

L’heure de l'Asie centrale est-elle arrivée ?

Il y a quelques jours, se tenait le premier sommet entre le président chinois et ses homologues des cinq Républiques d’Asie centrale. Kazakhstan, Ouzbékistan, Turkménistan, Kirghizstan et Tadjikistan sont autant d’anciennes Républiques soviétiques -aujourd’hui arrière-cour de la Russie- qui constituent une région stratégique aux yeux de Pékin qui cherche à avancer ses pions sur son flanc occidental, concurrençant ainsi la mainmise ancienne du grand frère russe.

Guerre en Ukraine : le Kazakhstan se cherche un équilibre entre Moscou entre Kiev

Les électeurs kazakhs renouvellent leur Parlement ce dimanche alors que le pays tente en pleine guerre d’Ukraine de s’émanciper de Moscou.

Afghanistan : les talibans, la burqa et la terreur

À leur retour au pouvoir à Kaboul en août dernier après le retrait des troupes américaines, les talibans ont promis un régime plus souple que lors de leur premier règne entre 1996 et 2001. Mais ils ont rapidement renié leurs promesses, érodant à nouveau progressivement les droits et balayant deux décennies de liberté conquise par les femmes afghanes.

Le Kazakhstan après le double choc de 2022. Conséquences politiques, économiques et militaires

L’année 2022 a été marquée par un double choc pour le Kazakhstan : en janvier, le pays a connu la plus grave crise politique depuis son indépendance, et en février, la Russie a lancé une invasion à grande échelle de l’Ukraine, remettant en question les frontières entre les pays post-soviétiques. Ces événements successifs ont eu un impact profond sur la politique intérieure et extérieure du Kazakhstan.

La mer Caspienne, pôle énergétique émergent : Opportunités et limites

La présente note analyse les perspectives d’évolution de la région de la mer Caspienne et de ses acteurs clés, à l’exception de la Russie et de l’Iran, en un pôle énergétique majeur répondant aux besoins de l’Union européenne (UE).

L’heure de l'Asie centrale est-elle arrivée ?

Il y a quelques jours, se tenait le premier sommet entre le président chinois et ses homologues des cinq Républiques d’Asie centrale. Kazakhstan, Ouzbékistan, Turkménistan, Kirghizstan et Tadjikistan sont autant d’anciennes Républiques soviétiques -aujourd’hui arrière-cour de la Russie- qui constituent une région stratégique aux yeux de Pékin qui cherche à avancer ses pions sur son flanc occidental, concurrençant ainsi la mainmise ancienne du grand frère russe.

Guerre en Ukraine : le Kazakhstan se cherche un équilibre entre Moscou entre Kiev

Les électeurs kazakhs renouvellent leur Parlement ce dimanche alors que le pays tente en pleine guerre d’Ukraine de s’émanciper de Moscou.

Quelle Union eurasiatique ?

Quelle Union eurasiatique?

Avec Thomas Gomart, directeur du centre Russie/NEI (Nouveaux Etats Indépendants) de l’IFRI (Institut Français des Relations Internationales); Julien Vercueil, économiste, maître de Conférences à l’INALCO (l'Institut national des langues et civilisations orientales); David Teurtrie, géographe, chercheur au Centre de Recherches Europes-Eurasie à l'INALCO.

A quoi sert l'Union eurasiatique?

Le 4 octobre dernier, Vladimir Poutine expose dans le quotidien russe Izvestia son projet d'Union eurasiatique : « Nous proposons un modèle d'unification puissante et supranationale, capable de devenir l'un des pôles du monde contemporain. » ll précise qu'il ne s'agit pas, à ses yeux, de recréer l'Union soviétique. En réalité, ce projet dit autant de choses sur la Russie et son voisinage que sur l'Europe occidentale et la Chine. Il illustre les recompositions actuellement à l'oeuvre sur la plaque eurasiatique.

Deux ans de guerre en Ukraine : bilan et perspectives

Pour quelles raisons la contre-offensive ukrainienne de 2023 a-t-elle échoué ? Peut-on dire que les Ukrainiens et les Occidentaux ont sous-estimé la résilience de l’armée russe ? Qu'adviendra-t-il de l'Ukraine en cas de baisse significative du soutien américain ?

Soutenez une recherche française indépendante

L'Ifri, fondation reconnue d'utilité publique, s'appuie en grande partie sur des donateurs privés – entreprises et particuliers – pour garantir sa pérennité et son indépendance intellectuelle. Par leur financement, les donateurs contribuent à maintenir la position de l’Institut parmi les principaux think tanks mondiaux. En bénéficiant d’un réseau et d’un savoir-faire reconnus à l’international, les donateurs affinent leur compréhension du risque géopolitique et ses conséquences sur la politique et l’économie mondiales. En 2025, l’Ifri accompagne plus de 80 entreprises et organisations françaises et étrangères.