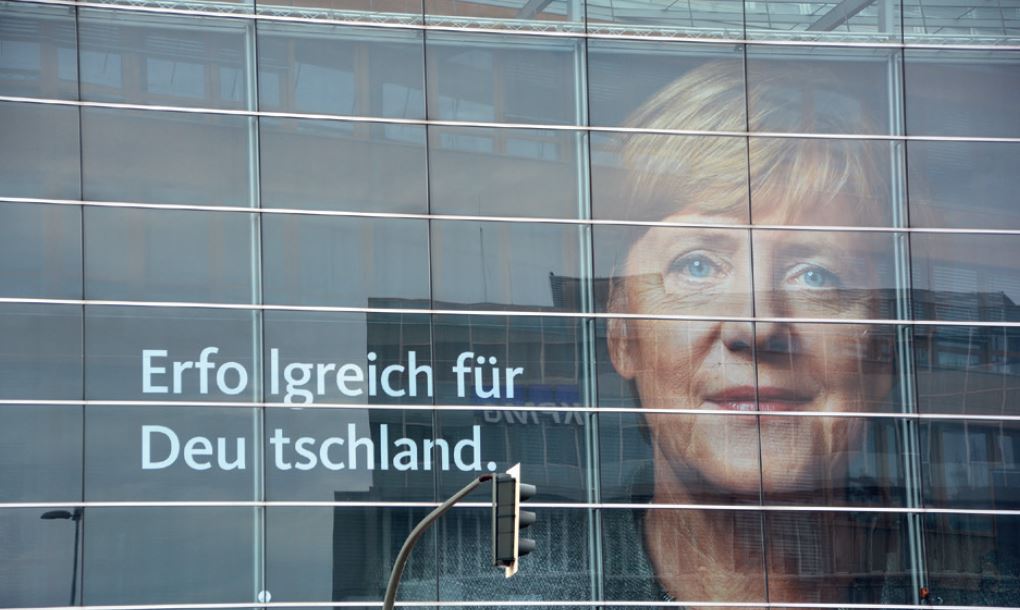

L’après-Merkel : les enjeux géopolitiques pour l’Allemagne

Le départ d’Angela Merkel représente une césure importante pour Berlin et aussi pour l’Europe. Encouragée par Barack Obama à accepter un quatrième mandat en 2017, la chancelière a été littéralement promue « leader du monde libre » face à Donald Trump. Pour une femme, dirigeante d’un pays qui, dans son histoire, fut à l’origine de deux guerres mondiales, c’est une consécration considérable à l’aune de laquelle son successeur à la chancellerie devra pouvoir se mesurer. Si elle a marqué son époque comme sans doute nul autre chef d’État ou de gouvernement de son temps, elle n’a pourtant pas été à l’origine de transformations profondes comme certains de ses prédécesseurs. Konrad Adenauer, aux commandes entre 1949 et 1963 avait arrimé et intégré la République fédérale à l’Ouest. Willy Brandt, en cinq ans seulement (1969-1974), avait reconnu les frontières de son pays fixées par les alliés lors de la conférence de Potsdam de 1945 et lancé le processus de réconciliation avec les pays communistes d’Europe de l’Est, victimes de la barbarie nazie —tout en normalisant les relations entre les deux parties de Berlin, ainsi qu’entre la République fédérale d'Allemagne (RFA) et la République démocratique d'Allemagne (RDA). S’appuyant sur ces succès, Helmut Kohl, chancelier entre 1982 et 1998, réunifié l’Allemagne en menant à bien les négociations « 2 + 4 ».

En 2021, un cycle de 16 ans de crises multiples s’achève pour Angela Merkel, la dernière en date étant celle des inondations monstres qui ont frappé son pays en été de la même année. Son successeur devra prendre la relève, conscient que « l’âge des crises » n’est pas terminé, bien au contraire.

En misant sur le partenariat technologique et commercial avec la Chine, vers laquelle elle exporte presque autant que tous les autres États membres de l’UE réunis, elle contribue à l’émergence de la puissance chinoise, que les États-Unis s’efforcent sinon d’empêcher, au moins de retarder.

Contenu disponible en :

Régions et thématiques

Utilisation

Comment citer cette publicationPartager

Téléchargez l'analyse complète

Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.

L’après-Merkel : les enjeux géopolitiques pour l’Allemagne

Centres et programmes liés

Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus

Découvrir toutes nos analysesL'UE en état d'alerte : priorité sur les enjeux énergétiques et industriels pour 2026

L'année 2025 a confirmé qu'il était nécessaire de se préparer à un environnement géoéconomique et géopolitique plus difficile, car l'intensité et la fréquence des chocs augmentent, tandis que l'Union européenne (UE) n'a plus de flancs stables, dans un contexte de fréquentes crises avec les États-Unis, révélatrices d’une fracture systémique.

De l'IRA à l'OBBA : les entreprises françaises de l'énergie aux États-Unis

Adopté en 2022 sous l’administration Biden, l’Inflation Reduction Act (IRA) a marqué un tournant historique dans la politique énergétique américaine, offrant une visibilité supposée de long terme et attirant les investissements. De 2022 à 2024, les investissements américains dans les énergies propres ont atteint près de 500 milliards de dollars (+ 71 % en deux ans).

Le rôle clé de la Chine dans les chaînes de valeur des minerais critiques

La Chine occupe aujourd’hui une position dominante dans les chaînes de valeur des minerais critiques, de l’extraction à la transformation jusqu’aux technologies en aval. Cette suprématie repose sur des décennies de politiques industrielles et lui confère une influence stratégique considérable sur la sécurité d’approvisionnement mondiale, notamment pour l’Union européenne.

Le rôle de la course aux métaux stratégiques dans les conflits actuels

Les métaux critiques font l’objet de rivalités telles qu’il faut se préparer à ce que les rapports de force pour leur contrôle se transforment en conflits armés, déstabilisant potentiellement des régions, voire États. Les cas de la République démocratique du Congo, ou de la Birmanie, sont symptomatiques de ces évolutions. À terme, les risques pèsent aussi sur les chaines de valeur plus larges liées aux métaux, et notamment le segment de la logistique, qui est essentiel et représente un point de vulnérabilité majeur potentiellement exploitable par le crime organisé, des organisations armées et / ou des États.