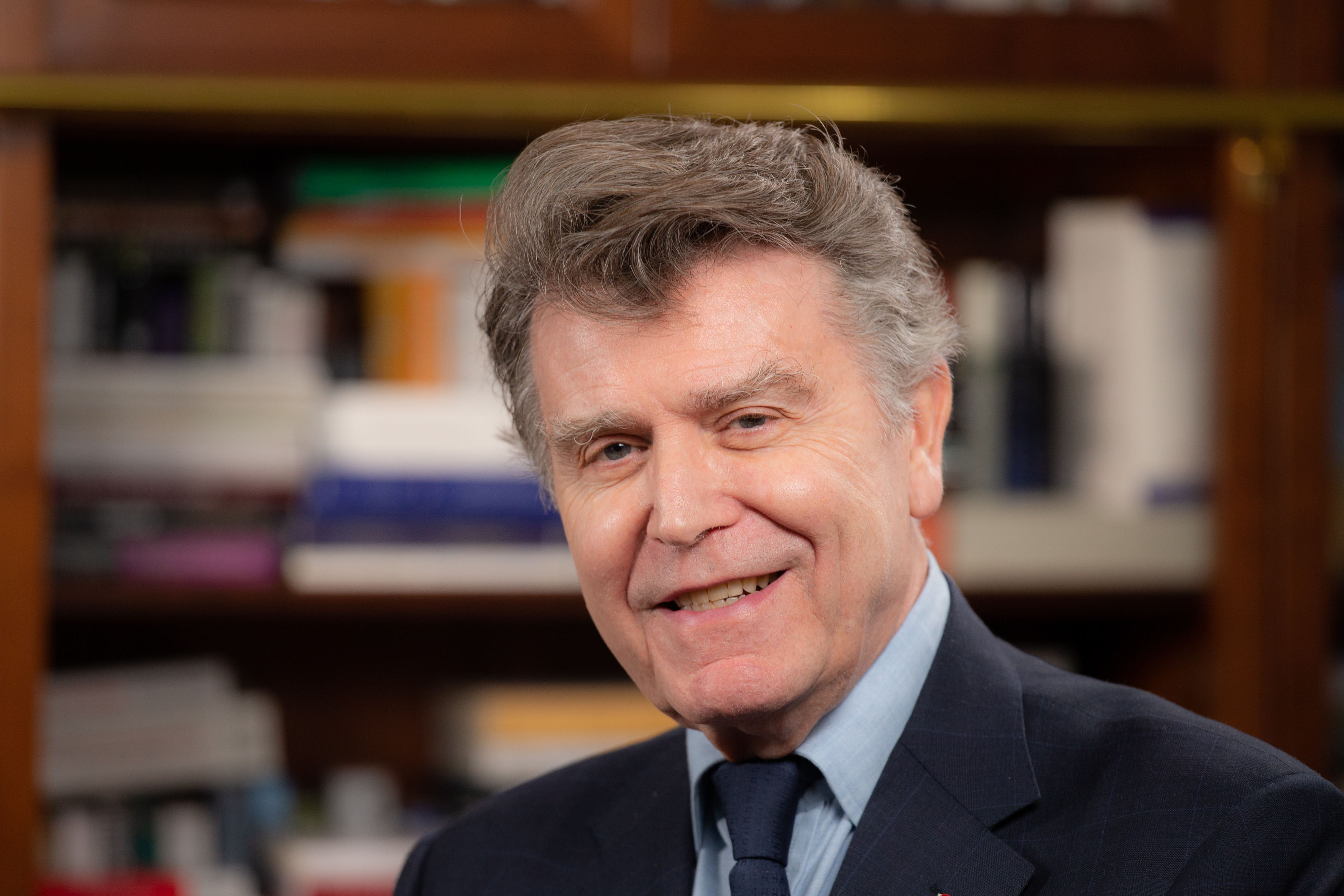

Thierry de Montbrial : « La possibilité d’une Troisième Guerre mondiale devrait être prise très au sérieux »

Fondateur et président de l'Institut français des relations internationales (Ifri), le premier des think tanks français, Thierry de Montbrial publie chaque année, depuis 1981, ses « Perspectives » au début du rapport annuel Ramses consacré à l'état du monde. Etudiant « les grands tournants géopolitiques », il vient de publier un nouvel ouvrage L'ère des affrontements (Dunod, 2025), reprenant d'anciennes « Perspectives » et pour lequel il a rédigé un chapitre préliminaire d'une quarantaine de pages, se demandant « Comment en est-on arrivé là ? ». C'est à cette occasion que l'Opinion l'a rencontré.

« Pour préserver la paix dans un système international interdépendant, chacune des unités politiques doit promouvoir ses intérêts tout en respectant l’identité et les intérêts fondamentaux des autres. »

Vous vous décrivez comme appartenant à l'école « réaliste » en matière de politique étrangère. Qu'est-ce que cela signifie ?

Si ma réflexion a naturellement mûri au fil des ans, je n'ai en effet jamais changé de direction avec le réalisme. Les politiques étrangères se ramènent à deux grands types, qui, en pratique, ne sont jamais complètement purs : l'idéalisme et le réalisme. Les idéalistes jugent la politique étrangère à l'aune de principes supposés universels : démocratie, droits humains, droit international. Les réalistes se méfient de tout raisonnement politique fondé sur l’idée que l'humanité serait soumise à une Loi, au-dessus des lois propres à chaque religion par exemple. Ils estiment que la politique étrangère des Etats repose sur leurs intérêts au sens large, lesquels ne sont pas immuables. Selon moi, le réalisme n'est rien d'autre qu'une invitation à appréhender la réalité dans toute sa complexité, mais je constate que, même en ce sens, les réalistes sont minoritaires en Europe et naturellement en France.

Vous parlez d'« appréhender la réalité dans toute sa complexité ». Mais, en privilégiant les « intérêts », les réalistes n'ont-ils pas tendance à négliger une partie de cette réalité : le poids des opinions publiques, l'émotion face aux malheurs du monde, le combat pour les valeurs ?

Il ne faut pas confondre le « réalisme », comme discipline de pensée, avec la realpolitik, la logique froide des États que l'on retrouve de Richelieu à Bismarck. Il existe des intérêts que l'on peut qualifier de moraux, à commencer par le respect de la dignité humaine. Je suis cependant prudent, voire méfiant, sur l’accent excessif mis sur les « valeurs », tant que l’on ne précise pas de quoi l'on parle exactement, alors que nos sociétés sont très divisées sur cette question des « valeurs ». Il ne faut pas confondre, comme on le fait souvent, valeurs et idéologie. Quant à l'opinion publique, permettez-moi de citer Henry Kissinger, qui fut un grand réaliste. Il expliquait qu'à la fin de la guerre du Vietnam, il menait deux négociations parallèles : l'une avec les dirigeants communistes du Nord Vietnam, l'autre avec l'opinion publique américaine. Et c'est celle-ci qui a gagné !

Alors que l'on a tendance à abuser des parallèles historiques pour analyser les situations actuelles, vous mettez en avant la notion de « ressemblance ». Expliquez-nous.

On pourrait également parler d'analogie. C'est une idée que le grand historien Marc Bloch aborde dans son Apologie pour l'histoire. La question est : l'histoire peut-elle servir à fin d'action ? Quelles leçons peut-on en tirer ? Je crois que les situations ne se répètent pas, mais qu'elles peuvent se ressembler. La ressemblance est souvent féconde pour comprendre le présent, même s'il y a toujours le danger de se tromper. Sur l'Ukraine, on a beaucoup lu deux comparaisons : pour certains, nous sommes en 1938, pour d'autres en 1914. Si c'est 1938, en référence aux accords de Munich, céder à Poutine, c'est comme céder à Hitler.

Et si c'est 1914, le risque est celui d'un engrenage qui nous conduirait à une guerre mondiale. Qu'en pensez-vous ?

Je crois que la situation est profondément différente de celle de 1938, comme on le comprend à la lecture du livre de mon ami Maurizio Serra Munich 1938 (Perrin). La comparaison avec 1914 n'est pas dépourvue de pertinence. Dans le cas de la guerre d’Ukraine, le risque d’un grand dérapage me paraît cependant moins grand qu’il y a un an. Mais attention : c’est toute la planète qui est actuellement déboussolée et donc instable.

Vous écrivez d'ailleurs que « la possibilité d'une Troisième Guerre mondiale devrait être prise très au sérieux ».

Oui, mais je parle de la possibilité, pas de la probabilité, que j'estime faible.

Cette possibilité vient, selon vous, de « l'échec de la sortie de la guerre froide » et donc de la Russie. Le premier texte que vous republiez date de 1988 et il est consacré à l'Union soviétique, sous le titre de « Tout empire périra ». Quel est donc cet échec de la sortie de la guerre froide ?

J'ai immédiatement compris que l’effondrement de l'URSS en 1991, qui était autant celle du communisme que de l'empire russe, aurait des conséquences immenses pendant des décennies. Nous y sommes toujours. Le XXe siècle a été celui de la chute des empires continentaux puis coloniaux. Ne subsistait que l'empire russe. Sa particularité est que la dissolution s'est alors produite sans guerre. Très vite, on a vu que la question-clé était celle de l'Ukraine, comme en parle Zbigniew Brzezinski dans Le grand échiquier (1997). Il la décrivait comme un « pivot géopolitique » et en faisait un élément central de la politique américaine pour affaiblir la Russie et dominer le continent euro-asiatique. Les Occidentaux n’ont pas voulu mettre en place un nouveau système de sécurité collective, qui serait passé par une Ukraine neutre, comme l'Autriche après la Seconde Guerre mondiale.

Mais l'Ukraine n'a-t-elle pas le choix de ses alliances, de son statut international ?

L’idée d’un droit naturel des États à disposer unilatéralement de leurs alliances est, selon moi, une aberration historique. Permettez-moi de citer une nouvelle fois Kissinger : dans sa thèse sur le congrès de Vienne (1814-1815), il notait que les États sont interdépendants pour leur sécurité, qui suppose donc à la fois un équilibre des forces et une balance des intérêts. L'effort diplomatique qui y conduit nécessite de la part de chacun une compréhension profonde des préoccupations fondamentales des autres. Vladimir Poutine ne paraît pas faire beaucoup d'efforts en ce sens, comme semble désormais le constater Donald Trump…

Vous avez rédigé votre chapitre préliminaire en novembre dernier, au moment de sa victoire. Quel regard portez-vous sur sa politique ?

Je crois qu'il est facile à décrypter en ce qui concerne ses objectifs, qui ne sont pas aberrants. En revanche, il est difficile de comprendre sa façon de faire, liée à son méga-ego. Est-ce de la tactique ? Ses méthodes sont parfois efficaces, il semble plutôt bien réussir au Moyen-Orient par exemple, y compris en se distançant de Benjamin Netanyahu, tout en soutenant Israël. Une chose est certaine : les Etats-Unis sont entrés dans un cycle où ils pensent d'abord à leurs intérêts, dans un cadre géopolitique très différent de celui de Brzezinski. La méthode de Trump est déroutante.

Pour le réaliste que vous êtes, est-on dans le rationnel ?

Les décisions des États échappent parfois à une rationalité conventionnelle. Je vous renvoie aux travaux de l'universitaire américain Graham Allison, qui a consacré sa thèse à la crise des missiles de Cuba en 1962. Il analysait les décisions gouvernementales au travers de trois clés, toujours pertinentes : la rationalité du décideur principal, le chef de l'Etat, qui poursuit en principe l'intérêt national tel qu'il se le représente mais qui peut aussi se tromper ; la rationalité limitée ou biaisée des différentes institutions gouvernementales qui sont susceptibles de poursuivre leurs buts propres sans considération complète de l'intérêt général ; enfin, les rivalités opposant les dirigeants entre eux et altérant leur rationalité par la confrontation des égos. Ces trois clés peuvent se superposer.

À partir de ce constat, quelle serait, selon vous, une bonne politique étrangère ?

Pour préserver la paix dans un système international interdépendant, chacune des unités politiques doit promouvoir ses intérêts tout en respectant l’identité et les intérêts fondamentaux des autres, tels qu'eux-mêmes les conçoivent, dans le cadre d’un système de règles. C’est un tel système qu’il faudra reconstruire le plus vite possible. Le défi est particulièrement élevé pour l’Europe.

> Lire l'article sur le site de "L'Opinion".

Média

Journaliste(s):

Format

Partager