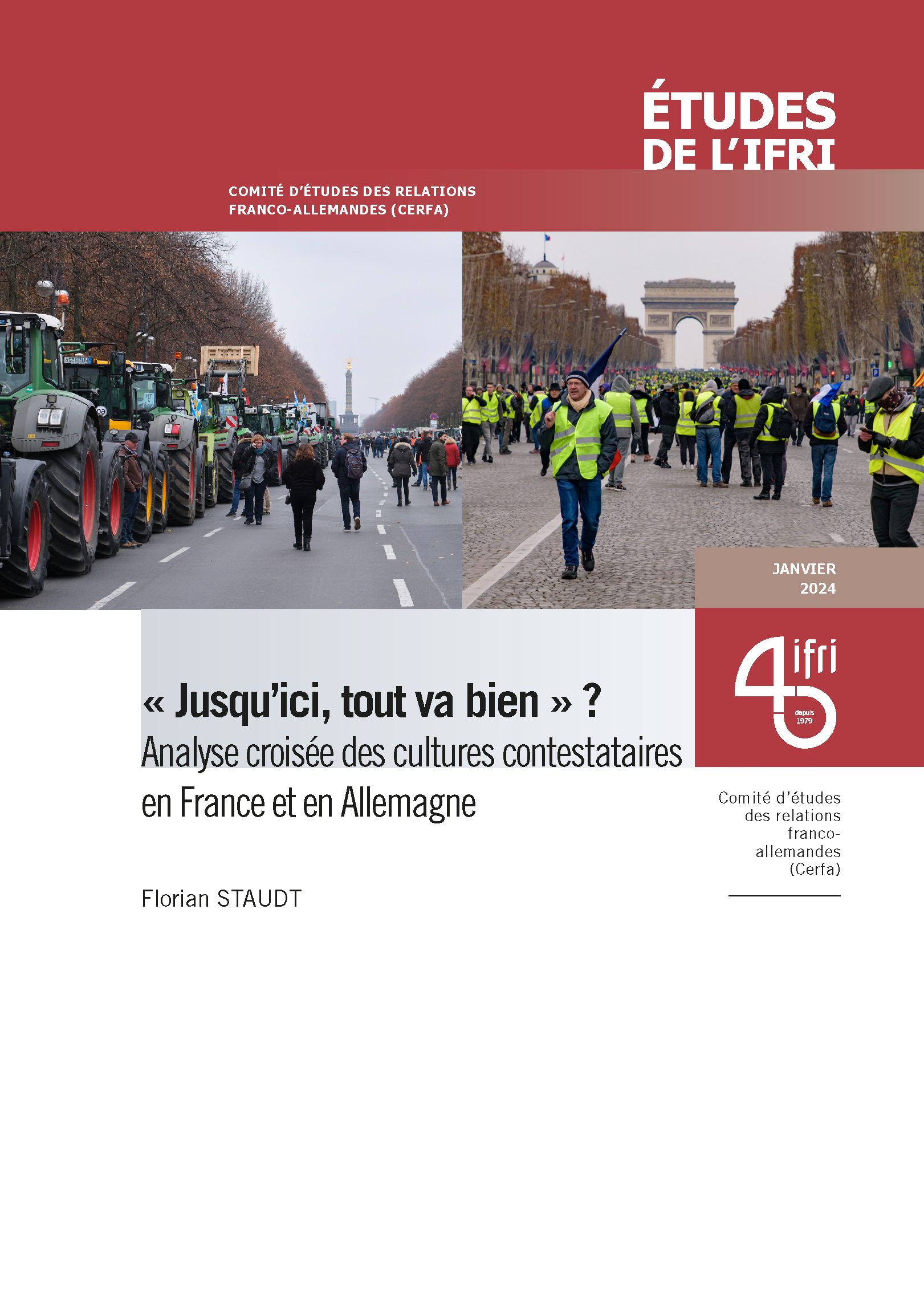

‘‘Jusqu’ici, tout va bien’’ ? Analyse croisée des cultures contestataires en France et en Allemagne

Les divers courants de contestation qui s’expriment en France et en Allemagne exercent une influence complexe sur la démocratie. La contestation revêt différentes formes ; elle assure une représentation politique et contribue à la formation de la volonté politique.

Les courants de contestation suivent des modèles différents en France et en Allemagne, ce qui rend difficile leur comparaison. Cependant, des similitudes et des différences se dégagent. D’une part, la domination exercée autrefois par les syndicats et les partis politiques sur les mouvements de revendication dans les deux pays a laissé place aujourd’hui à une diversification des profils sociaux des manifestants : si les individus diplômés y sont nettement surreprésentés, les mobilisations reflètent néanmoins une image plus large de la société. La pluralité des enjeux de mobilisation et la formation de mouvements politiques et sociaux illustrent également ce changement. D’autre part, les mouvements de contestation français et allemand se distinguent par leur force de mobilisation et par l’intensité des soulèvements, ainsi que par la place singulière qu’occupent les problématiques liées au système politique, à la situation économique et aux structures sociales dans l’expression du mécontentement.

L’Allemagne présente actuellement une tendance croissante à l’expression contestataire ; la France, quant à elle, voit certes baisser le nombre de manifestations, mais les épisodes de contestation y bénéficient d’une mobilisation soutenue. Le mouvement des Gilets jaunes, en particulier, a récemment suscité un large débat sur la justice sociale, les inégalités économiques, les questions environnementales et la fin de la démocratie représentative. Reste à savoir si la montée en puissance des contestations traduit un mécontentement général et une crise de la démocratie, ou témoigne plutôt d’un essor de la responsabilité citoyenne.

Florian Staudt est chercheur en études européennes. Ses travaux portent sur les relations franco-allemandes et l’intégration européenne.

- Cet publication est disponible en allemand : ,,‚Jusqu’ici, tout va bien‘ ? Deutsche und Französische Protestkultur im Vergleich“ (PDF).

Contenu disponible en :

Régions et thématiques

ISBN / ISSN

Utilisation

Comment citer cette publicationPartager

Téléchargez l'analyse complète

Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.

‘‘Jusqu’ici, tout va bien’’ ? Analyse croisée des cultures contestataires en France et en Allemagne

Centres et programmes liés

Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus

Découvrir toutes nos analyses

Sécuriser les chaînes de valeur des matières premières critiques (MPC) : une condition préalable à la résilience technologique de l'Europe

Au cœur de la sécurité économique, la résilience technologique est un pilier de la compétitivité de l'Union européenne (UE). Les transitions énergétique et numérique de l'UE dépendent des matières premières critiques (MPC).

Concilier compétitivité et évolution démographique : un impératif franco-allemand

La France et l'Allemagne sont confrontées à des changements démographiques parallèles qui pourraient remodeler l'avenir de leurs économies et de leurs modèles sociaux. Ces changements reflètent des tendances européennes plus larges, mais sont amplifiés par le rôle central que jouent ces deux nations dans la gouvernance et la compétitivité de l'Union européenne.

Imaginaires et réalités de la frontière franco-allemande : un laboratoire pour l’Europe de demain

En Europe, la question des frontières est loin d’être secondaire. Selon le Parlement européen, les régions frontalières couvrent environ 40 % du territoire de l’Union européenne (UE), concentrent 30 % de sa population et produisent près d’un tiers de son produit intérieur brut.

Relancer le partenariat franco-allemand ? Les ambitions du Conseil des ministres franco-allemand - Enjeux d’un leadership conjoint en Europe

Friedrich Merz, comme catholique rhénan, est un héritier de la politique franco-allemande de la CDU, de Konrad Adenauer à Helmut Kohl, en passant par Wolfgang Schäuble. Si le discours et les réflexes franco-allemands sont ancrés chez lui, il faut néanmoins relativiser leurs résultats.