Entrepreneurs, unissons-nous pour le bien commun

Enfant, quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je répondais : « Artichecte ». J’avoue avoir mis un peu de temps à rectifier : architecte. Je n’avais certes pas encore lu l’Eupalinos de Paul Valéry, mais sans doute avais-je une vague intuition de ce qui fait la grandeur de cette belle profession : l’architecte est un entrepreneur ; il accomplit des œuvres fonctionnelles, et en cela il veut « changer le monde » ; il est réaliste, il travaille avec la nature qu’il doit maîtriser tout en la respectant ; il est donc un scientifique ; il est tout cela mais aussi et peut-être surtout un artiste.

Dans l’architecture, il y a cette synthèse du réel et du rêve, de l’utile et de la beauté, de la vie les pieds sur terre et la tête dans le ciel, et c’était cela, je crois, qui fascinait tant Valéry, qui n’était pas un homme d’action. Le temps a passé, et mon attirance pour les architectes s’est étendue aux entrepreneurs dans le sens le plus large. Ce que j’aime chez l’entrepreneur, c’est une démarche comparable à celle de l’artiste. On part d’une vision, de ce qui n’existe pas ou plutôt de ce qui n’existe qu’en puissance, et on met toutes ses forces en jeu, toute son énergie, souvent pendant de longues années, pour transformer la vision en réalité, à travers de multiples épreuves surmontées.

Ayant eu la chance dans ma vie de rencontrer et de travailler avec de vrais entrepreneurs, il me plaît de reconnaître qu’ils sont rarement (je ne dis pas jamais) des hommes d’argent. La figure de l’entrepreneur ne se confond pas avec celle du commerçant. Certes, le succès dans ce métier (mais s’agit-il vraiment d’un métier ?) va généralement de pair avec la réussite matérielle. Mais les capteurs de cette réussite matérielle sont plus souvent ailleurs. Pour un vrai entrepreneur, l’argent est un moyen et non pas une fin. Il trouve le sens de sa vie dans l’accomplissement d’une œuvre. On retrouve là le rapport avec l’art. Une belle entreprise est comparable à un objet d’art. Et de même que l’art est une sorte de bien public pour la satisfaction des besoins humains les plus élevés, l’entreprise doit servir davantage que les intérêts de ses possesseurs. Il y a, dans toute entreprise, une dimension de bien commun. Cela a toujours été vrai, mais l’est encore plus au XXIe siècle, alors que l’interdépendance au niveau mondial est devenue une réalité irréversible en raison des révolutions démographiques et technologiques.

En d’autres termes, dans le monde d’aujourd’hui et de demain la multiplication de ce que les économistes appellent les effets externes fait que toutes les entreprises, grandes ou petites, sont porteuses d’une partie d’un intérêt général au-delà des frontières. Non pas que les entreprises n’aient pas de nationalité. Je crois au contraire que l’idée d’entreprise mondiale, à la mode au début de ce siècle, est une utopie. Mais, quelle que soit son identité nationale ou plutôt sa participation à une identité nationale, toute entreprise exerçant ses activités à l’échelle internationale est responsable d’une fraction de ce qu’on peut appeler le bien commun de l’humanité. Cela va très au-delà du concept familier de « responsabilité sociale de l’entreprise » (RSE). Le capitalisme ne peut survivre qu’en s’adaptant constamment, comme l’observait Joseph Schumpeter, et de nos jours son adaptation implique une prise en compte croissante des effets globaux de l’activité des entreprises. L’œuvre d’un entrepreneur est incomplète si sa conception du beau, du bien et du vrai reste étroitement conçue. L’œuvre doit rayonner au loin.

Tout entrepreneur est donc un créateur. L’accomplissement de son rêve suppose une palette de qualités rarement réunies chez une seule personne. On trouve toujours des personnes ayant telle ou telle qualité. Ce qui est rare, ce n’est pas tant la fleur que le bouquet. Certains des plus grands entrepreneurs de notre nouveau monde sont à la fois des génies dans l’ordre de la technologie et des leaders qui ont su rassembler autour d’eux les nombreuses compétences nécessaires à leur fin, et à les entraîner derrière eux. Qu’ils semblent parfois un peu « fous » ne doit pas surprendre. Tous les artistes le sont. Tous les créateurs le sont. Au moment où ce dictionnaire paraît, celui qui surprend le plus le monde est sans doute Elon Musk, l’homme de Tesla et de Space X. Une question fascinante est celle des terreaux susceptibles de favoriser l’éclosion de ce genre de génie. Elon Musk est d’origine sud-africaine, mais c’est aux Etats-Unis qu’il a bâti son empire. Tout ce qui est à l’origine du monde nouveau est américain. Mais pourquoi ? Peut-on simplifier la réponse en la réduisant à des généralités comme la combinaison de la démocratie et de l’économie de marché, avec leurs institutions identifiées au modèle occidental ? Comment expliquer l’émergence et les succès foudroyants d’un pays comme la Chine, étranger à la culture occidentale, pour qui les valeurs individuelles sont secondes par rapport aux valeurs collectives, et dont la montée est stimulée par le désir d’une sorte de revanche contre l’Occident ? Sans entrer dans une réflexion fine à ce sujet, on peut dire que dans la culture chinoise et plus généralement dans les cultures asiatiques, l’harmonie réside dans la recherche d’un équilibre entre les valeurs individuelles et les valeurs collectives, celles-ci ne résultant certainement pas automatiquement du principe : un homme, une voix. Telle est l’essence du débat en cours sur les mérites comparés des « démocraties libérales » et des « démocraties illibérales ». Je note incidemment que cette terminologie n’est pas des plus heureuses. Néanmoins le problème sous-jacent est réel car, malgré les immenses succès du capitalisme américain, le monde occidental dans son ensemble vacille devant la Chine. Il est frappé par une sorte d’inefficacité, c’est-à-dire d’incapacité de satisfaire les demandes les plus profondes de ses populations. Or, on n’a jamais vu que légitimité et efficacité puissent diverger indéfiniment. On retrouve par là la question de la contribution des entreprises au bien commun. Le capitalisme futur devra placer au centre de ses valeurs la co-construction du bien commun, en collaboration avec les différents acteurs des sociétés civiles, et bien sûr avec les Etats mais aussi les structures émergentes de la gouvernance mondiale, tout en reconnaissant la primauté des unités politiques. Car aussi importante que soit l’économie dans la politique, c’est toujours la politique qui a le dernier mot. La complexité des aspirations humaines ne se réduit jamais à l’économie pure.

Le but de l’entreprise n’est pas exclusivement économique. J’admire aussi les entrepreneurs institutionnels, qui construisent des organisations dont la finalité est la participation à l’édification du bien commun en complément de la sphère économique. Bill Gates ne restera pas seulement comme le fondateur de Microsoft, mais aussi et peut être pour certains surtout comme le créateur d’une fondation qui contribue davantage au bien commun que beaucoup d’Etats. Les entrepreneurs, on en trouve dans le monde de la culture, dans celui du sport, dans celui de l’action humanitaire, mais aussi dans celui des think tanks. Ce dernier s’est considérablement développé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, d’abord aux Etats-Unis. Il s’est progressivement répandu dans le reste du monde. Je n’hésite pas à donner ici la définition (un peu sèche !) du think tank, que j’ai mise au point à travers ma propre expérience à l’Ifri : j’appelle think tank toute organisation ouverte construite autour d’un socle permanent de chercheurs, se donnant pour mission d’élaborer, sur des bases objectives, des idées relatives à la conduite de politiques et de stratégies privées ou publiques s’inscrivant dans une perspective d’intérêt général.[1]

Je vois un fil commun, qui relie les entrepreneurs institutionnels. Ils ne sont pas propriétaires des institutions qu’ils ont créées sous la forme d’associations, de fondations ou autre. Ils prennent des risques, mais leur rétribution est moins dans l’ordre pécuniaire que dans celui d’une reconnaissance sociale au nom de l’intérêt général. Paradoxalement, cela peut rester vrai, mais pas toujours, même quand ils se mettent au service de conceptions marquées par l’idéologie. Car les idéologies, comme les biens et les services, sont en compétition. En tous cas, un théâtre, un opéra, un musée ou encore un think tank participent au bien commun. En d’autres termes, tous contribuent à la structuration d’une société civile, sans laquelle à mon sens la viabilité de la démocratie n’est pas possible.

La mondialisation est un processus irréversible parce que le progrès technologique l’est. A court – moyen terme, sa viabilité repose sur la capacité d’une gouvernance à maintenir une certaine harmonie entre des Etats et des sociétés fort hétérogènes. Sur le plan idéologique, il n’y a pas que les Etats-Unis, la Russie ou la Chine qui doivent coopérer alors même qu’en dehors des intérêts matériels ils entretiennent souvent des dialogues de sourds. Seule une gouvernance appropriée peut empêcher la dégénérescence dans le chaos ou dans la guerre. Mais la gouvernance est un exercice d’équilibrisme qui n’a aucune chance de se maintenir indéfiniment tout seul. Pour cela, il faudra que se développe une véritable société civile mondiale, qui sera l’œuvre commune des entrepreneurs de toute nature : les entrepreneurs classiques, c’est-à-dire les bâtisseurs de l’économie, et ceux que je qualifiais d’entrepreneurs institutionnels. Seule une société civile mondiale vigoureuse pourra peser face à la société des Etats. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, des hommes et des femmes de bonne volonté, souvent naïvement convaincus que le droit international serait une panacée, ont mis leurs espoirs de paix dans l’édification d’une « Société des Nations ». L’ambition était belle, mais irréaliste. Il n’y a eu qu’une société des Etats, et encore mal organisée. Après la Seconde Guerre mondiale, l’Organisation des Nations unies, malgré son nom encore plus irréaliste, a marqué quelques améliorations. Il reste maintenant à revenir au point de départ et à bâtir une vraie Société des Nations, à l’image des efforts de ceux pour qui l’Union européenne doit devenir ce qu’elle voulait être à l’origine, c’est-à-dire une communauté. Une telle Société des Nations méritera alors le nom actuellement galvaudé de « communauté internationale ».

Mon dernier mot s’adressera à tous les héros de ce dictionnaire : entrepreneurs de tous les pays, unissez-vous !

____________________________

[1] Voir Thierry de Montbrial « Le métier de l’Ifri » dans Dominique David (dir.), Une histoire du monde. 40 ans de relations internationales, Paris, Dunod, 2019.

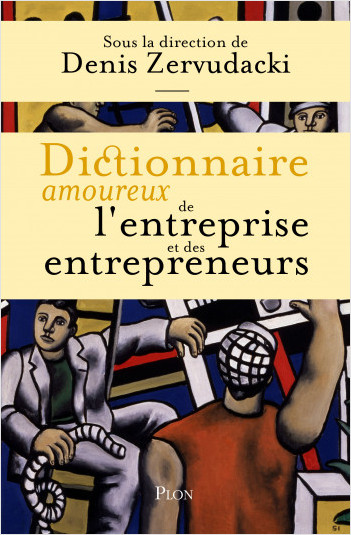

Cet article est paru dans le Dictionnaire amoureux de l'entreprises et des entrepreneurs, Denis Zervudacki (dir.),

Éd. Plon, octobre 2021

Près de 90 auteurs ont participé au Dictionnaire amoureux. Chacun avec ses mots, son style, son regard, son expérience, ses propres convictions d’entrepreneur mais aussi de philosophe, artiste, syndicaliste, essayiste, écrivain, humanitaire, religieux, économiste ou universitaire.

Contenu disponible en :

Régions et thématiques

Utilisation

Comment citer cette publicationPartager

Centres et programmes liés

Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus

Découvrir toutes nos analysesLa politique américaine envers Taïwan, au delà de Donald Trump : cartographie des acteurs américains des relations entre les États-Unis et Taïwan

Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche a ravivé une incertitude profonde quant à l’engagement des États-Unis en matière de sécurité envers Taïwan. Contrairement au président Joe Biden, qui a maintes fois réaffirmé sa détermination à défendre l’île, Donald Trump évite soigneusement de se prononcer sur une éventuelle réaction américaine en cas de crise dans le détroit de Taïwan.

Japon : le raz-de-marée Takaichi et le nouveau visage du pouvoir

La Première ministre Sanae Takaichi a transformé sa popularité exceptionnelle en une victoire politique historique. Les élections anticipées du 8 février ont offert au Parti libéral démocrate (PLD) une majorité écrasante, grâce au soutien massif de jeunes électeurs séduits par son image iconoclaste et dynamique, et des conservateurs rassurés par sa vision d’affirmation nationale. Cette popularité pose les bases d’une stratégie ambitieuse tant sur le plan intérieur que sur le plan international.

Élections en Thaïlande : les conservateurs consolident leur ancrage

À rebours des sondages, le parti conservateur pro-business Bhumjaithai a dominé les élections législatives anticipées du 8 février 2026 et s’est imposé à la Chambre basse avec 193 sièges sur 500, enregistrant une progression record par rapport aux 71 députés élus en 2023.

Crise politique en Thaïlande : la tactique du chaos

La Thaïlande a replongé à l’été 2025 dans une crise politique profonde. La suspension de la Première ministre, Paetongtarn Shinawatra, par la Cour constitutionnelle a provoqué l’implosion de la coalition au pouvoir. Cette crise ressemble pourtant aux précédentes. Une banalité répétitive qui interroge à la fois le sens des responsabilités des principaux dirigeants et qui génère au sein de la population un cynisme mâtiné de résignation.