La France a-t-elle encore une politique arabe ?

Dès la fin de la guerre d’Algérie, la France a systématiquement repris contact avec les pays arabes qui avaient rompu les relations diplomatiques au moment de la malheureuse expédition de Suez de 1956. Ainsi se sont renouées ou nouées des relations actives et souvent confiantes, y compris avec des pays où elle était absente, comme les émirats du Golfe. Le président Chirac a voulu formaliser et conforter cette orientation lorsque le 6 mars 1996, à l’université du Caire, il a évoqué la « politique arabe et méditerranéenne » de la France. Par-delà quelques principes communs, il s’agissait naturellement d’une politique à géométrie variable selon les pays, avec la volonté d’être présent dans cet ensemble de pays qui sont nos voisins proches, situés dans une zone stratégique et dont d’importantes communautés vivent en France. Très tôt attachée à contribuer à la paix entre Israël et les pays arabes, la France prône une politique équilibrée entre le maintien de la sécurité d’Israël et le soutien du processus de paix israélo-palestinien qui donnerait le droit à l’autodétermination des Palestiniens et à la création d’un État. À cet égard, l’année 2007 représente une rupture due à l’arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy qui sur ce plan, comme sur d’autres, a pris le contre-pied de son prédécesseur. Depuis lors, la politique de la France dans cette région n’a plus la même priorité, réagit plus qu’elle n’agit et semble flotter entre une volonté de maintenir ses liens avec les pays arabes et une certaine complaisance à l’égard d’Israël.

Denis Bauchard, conseiller pour l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient à l’Institut français de relations internationales (IFRI), ancien ambassadeur en Jordanie (1989-1993) et au Canada (1998- 2001), directeur pour l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient au ministère des Affaires étrangères (1993-1996) et président de l’Institut du monde arabe (2002-2004).

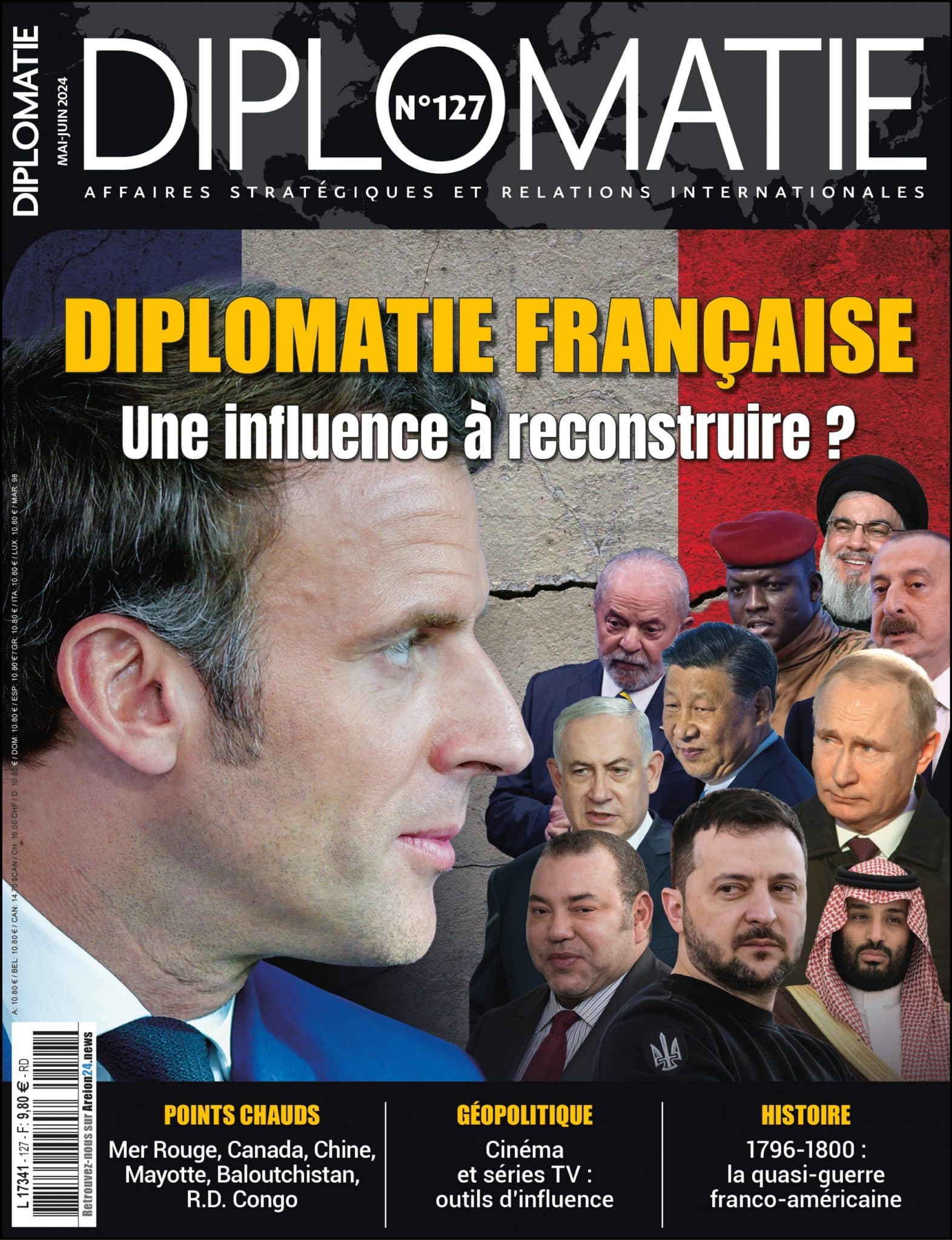

L'article en intégralité dans la revue "Diplomatie", n°127, mai-juin 2024 : "La France a-t-elle encore une politique arabe? "

Centres et programmes liés

Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus

Découvrir toutes nos analysesLe Canada et la reconnaissance de l'État palestinien

Le 21 septembre 2025, le Canada est devenu le 148ème pays à reconnaître l'État palestinien. Cette mesure a été coordonnée avec le Royaume-Uni et l'Australie en face d'une forte opposition américaine et israélienne.

La République d’Irlande et la question palestinienne

Depuis le milieu du XXᵉ siècle, la politique étrangère de la République d’Irlande s’est construite sur un double héritage qui lui confère une position unique parmi les États d’Europe occidentale.

Turquie 2050 - Train ITI ; Mansur Yavaş ; Turquie - Syrie

Repères sur la Turquie n° 34 - Le programme « Turquie 2050 » développe une analyse prospective sur les thèmes de la diplomatie, de la politique intérieure et de l’économie turques afin d’y anticiper les dynamiques des trente prochaines années.

Turquie 2050 - Corridors ; Communauté LGBTI ; Turquie - Chypre Nord

Repères sur la Turquie n° 33 - Le programme « Turquie 2050 » développe une analyse prospective sur les thèmes de la diplomatie, de la politique intérieure et de l’économie turques afin d’y anticiper les dynamiques des trente prochaines années.