Crise de 1929 et politique internationale : pourquoi il ne faut pas brûler le FMI

Au-delà de ses répercussions économiques durant les années 30, la crise de 1929 marque un tournant de l'histoire du XXe siècle. Sans elle, Hitler n'eût sans doute pas pris les rênes de l'Allemagne et la Seconde Guerre mondiale n'eût peut-être pas eu lieu. Après 1945, le souvenir de la grande dépression continue de hanter les esprits. Il contribue fortement à la mise en place d'un système monétaire international rompant avec celui de l'étalon-or et à l'organisation de la reconstruction de l'Europe sous l'autorité des États-Unis. Outre Bretton Woods, la création du GATT, forum de coopération internationale destiné à favoriser les échanges commerciaux, trouva aussi son inspiration dans l'effondrement du commerce international entre les deux guerres. Finalement, la crise de 1929 aura sans doute accéléré le passage de la suprématie européenne à l'hégémonie américaine.

La crise des années 30 fut, avec les deux guerres mondiales, l'un des événements du siècle qui marquèrent le plus la conscience collective. Exemple sans doute unique d'une crise économique profonde et qui sembla ne pas pouvoir s'achever spontanément ; exemple unique également d'une dépression vraiment mondiale, puisque seule l'URSS fut épargnée. Mais, malgré son importance, la crise souffre d'une place relativement faible dans l'historiographie autre que strictement économique. Vue comme une crise globale du capitalisme par les auteurs marxistes, elle est considérée comme un phénomène purement économique, dans l'interprétation duquel histoires politique, diplomatique, culturelle ou même sociale ne trouvent guère de place. Cette perception est renforcée par les travaux d'autres économistes pour qui cet épisode représente un défi aux mécanismes d'ajustement spontané de l'économie libérale. L'importance de cet enjeu comme le poids de l'historiographie américaine, c'est-à-dire rédigée dans un pays où la Première Guerre mondiale fut un événement de bien moindre poids qu'en Europe, conduit à considérer les années 20 comme le simple prolongement économique de la Belle Époque et à minimiser les transformations ayant résulté de la guerre.

À l'opposé de cette perspective, il nous semble que la crise de 1929 est le type même de l'événement dont les origines et les conséquences ont de fortes chances d'être multiples et de déborder le cadre de l'économique. Nous voudrions donc ici examiner, d'abord, comment la politique internationale joua un rôle majeur dans l'explication de la crise, puis quelles furent les répercussions de celle-ci sur les relations internationales.

Origines de la crise

Nombre d'interprétations de la crise en font un événement principalement américain : le krach de Wall Street, dans le cas le plus simpliste ; l'effondrement du crédit provoquant un blocage de l'investissement et de la consommation sous l'effet des faillites bancaires en série, dans la version plus sophistiquée actuellement dominante; la chute de la consommation sous l'effet d'un chômage rapidement croissant du fait de l'absence de régulations salariales, selon une certaine tradition keynésienne ; ou la saturation d'un mode de régulation dans lequel la demande ne suit pas la croissance de l'offre, selon une lignée post-marxiste. Toutes ces explications sortent peu du cadre national. Pourtant, deux autres lignées d'interprétation accordent davantage de poids aux interactions internationales et, de ce fait, aux considérations politiques. […]

PLAN DE L’ARTICLE

- Origines de la crise

- Le rôle du système monétaire international

- Les conflits européens et la crise

- Déroulement de la crise et conflits politiques

- Les conséquences de la crise des années 30 pour les relations internationales

- Les conséquences politiques

- Conséquences économique

Pierre-Cyrille Hautcoeur est professeur de sciences économiques à l’université d’Orléans, et chercheur au Laboratoire d’économie d’Orléans (LEO) et au DELTA (CNRS-EHESS-ENS).

Contenu disponible en :

Régions et thématiques

Utilisation

Comment citer cette publicationPartager

Téléchargez l'analyse complète

Cette page ne contient qu'un résumé de notre travail. Si vous souhaitez avoir accès à toutes les informations de notre recherche sur le sujet, vous pouvez télécharger la version complète au format PDF.

Crise de 1929 et politique internationale : pourquoi il ne faut pas brûler le FMI

En savoir plus

Découvrir toutes nos analysesLe Bangladesh entre crise politique et montée de l'islamisme

Le mouvement « Students Against Discrimination », à l'origine des manifestations de l'été 2024, a cristallisé le mécontentement d'une jeunesse confrontée à la réinstauration d'un quota controversé pour les descendants des muktijoddhas (les « combattants pour la liberté » de la guerre d'indépendance de 1971), après quinze années de dérive autoritaire de la Première ministre Sheikh Hasina.

Avant-propos

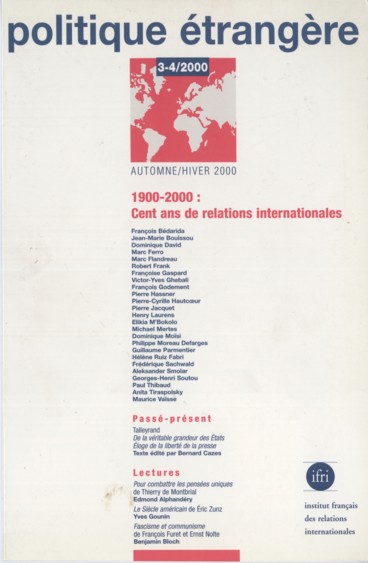

Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.

Avant-propos

Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'avant-propos de Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri.

L'Europe et l'Afrique

Dans ce numéro spécial de Politique étrangère consacré aux actes de la Conférence organisée par l'Ifri le 10 avril 2019 au Grand amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion de son quarantième anniversaire, découvrez l'entretien entre Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Ifri et Louise Mushikiwabo, ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, secrétaire générale de La Francophonie.