États-Unis

Malgré la polarisation de leur politique intérieure et les tensions sociales, les États-Unis restent un acteur majeur des relations internationales, aux niveaux économique, militaire et diplomatique.

Sujets liés

Attention à la marche : une évaluation des options nucléaires de l'Europe

Depuis le début de la guerre en Ukraine, voire l'invasion de la Crimée, l'Europe fait face à une nouvelle réalité nucléaire. La politique révisionniste russe et la coercition nucléaire a réintroduit la menace d'une escalade sur le continent, soulignant l'importance d'une dissuasion nucléaire crédible. Dans le même temps, la dépendance historique de l'Europe à la dissuasion élargie américaine semble plus fragile que jamais. Ces développements obligent les Européens à réfléchir à leurs options nucléaires.

Portrait du procureur américain "Jack Smith"

Jack Smith, un homme de justice, premier procureur à avoir inculpé un ancien président des États-Unis. Donald Trump se retrouve donc face à ce procureur, que l’on dit aussi rigoureux qu’implacable !

Nouvelle inculpation dans l'affaire des documents: Trump est-il «grillé»?

L'ancien président est accusé d'avoir transporté chez lui des milliers de documents confidentiels et classifiés.

Affaire des documents classifiés : Donald Trump "pourrait être condamné à de la prison"

Cette inculpation ne va cependant pas empêcher l'ancien président des États-Unis de "remporter la primaire républicaine" prévue pour l'élection présidentielle en 2024, précise Laurence Nardon.

Liberté d'expression contre discours de haine, les médias américains sous pression

Cela fait quelques dizaines d'années maintenant que les médias américains se politisent et se focalisent sur la recherche du buzz. En conséquence, le pays semble se polariser toujours plus.

Si Trump est réélu, les États-Unis cesseront-ils d'aider l'Ukraine?

Le Parti républicain est divisé en deux camps dont les opinions sur la guerre en Ukraine divergent drastiquement.

Avec 31.400 milliards de dollars de dette, les États-Unis vont-ils faire défaut?

Les marchés boursiers retiennent leur souffle: les États-Unis sont à nouveau sur le point de (peut-être) faire défaut sur leur dette. En janvier 2023, la dette fédérale a atteint la limite d'emprunt fixée par le Congrès –qui s'élève à 31.400 milliards de dollars.

Pourquoi les Américains sont-ils chaque année moins croyants ?

Une nouvelle enquête d'opinion montre que près d'un tiers de la population se déclare «sans affiliation religieuse».

ChatGPT, streaming : les scénaristes d'Hollywood en grève pour sauver leur peau

Cette semaine dans New Deal, direction Hollywood pour parler de la grève des scénaristes.

Présidentielle américaine 2024: une nouvelle campagne sous le vent des infox

Cette semaine, la campagne électorale aux États-Unis a pris un nouveau tournant avec l’entrée en lice officielle du président sortant Joe Biden. En réaction à cette annonce, le clip du Comité national des Républicains réalisé grâce aux moyens de l'intelligence artificielle, on constate que, d’emblée, les outils les plus performants de la désinformation sont au rendez-vous. Quelle résilience face aux infox aux États-Unis ?

Joe Biden ou le règne de la gérontocratie américaine

L’impossible renouvellement du personnel politique, marqué par la candidature de l'octogénaire Joe Biden à la Maison Blanche et celle probable de Donald Trump, est le signe d’une évidente atrophie de la démocratie américaine, estime notre éditorialiste Marc Semo.

Qu'est-ce que la crise des opioïdes, qui tue 130 Américains chaque jour ?

Ivana Obradovic est directrice adjointe de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT). Pour l'IFRI, elle a récemment publié la note La crise des opioïdes aux États-Unis. D'un abus de prescriptions à une épidémie aiguë.

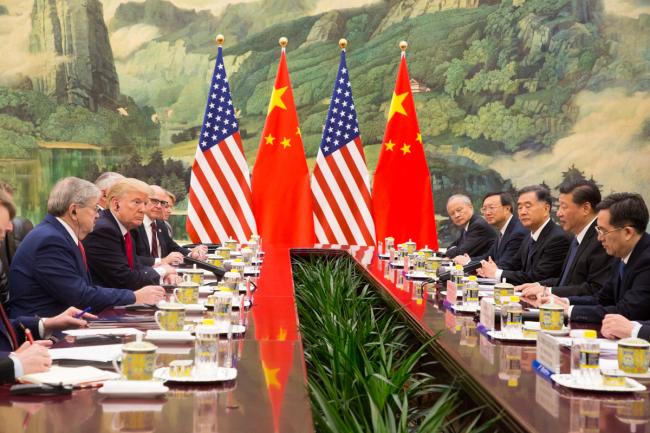

Chine - États-Unis : le combat du siècle ?

Le 2 décembre dernier, le président chinois, Xi Jinping, et le président des États-Unis, Donald Trump ont décidé une trêve dans la guerre commerciale qui oppose leurs pays. Mais cette querelle économique est-elle le prélude à un conflit plus global entre les deux superpuissances du XXIe siècle ?

Santé : le drame des opioïdes aux États-Unis

L’addiction aux antidouleurs est devenue un immense problème de santé publique aux États-Unis, explique la politologue Laurence Nardon.

Santé : le drame des opioïdes aux États-Unis

28 Minutes samedi

L'allié américain, plus incertain mais toujours engagé en Europe

En dépit des doutes instillés chez les Européens par Donald Trump, les États-Unis restent présents sur le Vieux Continent pour des raisons stratégiques et commerciales.

Inégalités économiques et populisme aux États-Unis

Des économistes américains appellent à se préoccuper des plus pauvres parmi leurs concitoyens, oubliés de Trump.

«Trump fait campagne sur l'immigration pour répondre au sentiment d'insécurité culturelle des Américains»

FIGAROVOX - Ce mardi 6 novembre s'est achevée la campagne des élections de mi-mandat, marquée notamment par des annonces fermes du président américain en matière d'immigration. Pour la spécialiste Laurence Nardon, Trump rassure ainsi son électorat, excédé par le multiculturalisme prôné par la gauche américaine.

États-Unis : Les élections de mi-mandat ne changeront "pas grand-chose, le travail législatif est déjà bloqué"

Laurence Nardon, auteure des "États-Unis de Trump en 100 questions", est l'invitée du Soir 3 mardi 6 novembre pour parler des élections de mi-mandat.

Laurence Nardon, docteure en sciences politiques : «Donald Trump a donné des gages à son électorat»

International - Interview de Laurence Nardon, docteure en sciences politiques, directrice du programme Amérique du Nord de l'Institut français des relations internationales (Ifri)

Soutenez une recherche française indépendante

L'Ifri, fondation reconnue d'utilité publique, s'appuie en grande partie sur des donateurs privés – entreprises et particuliers – pour garantir sa pérennité et son indépendance intellectuelle. Par leur financement, les donateurs contribuent à maintenir la position de l’Institut parmi les principaux think tanks mondiaux. En bénéficiant d’un réseau et d’un savoir-faire reconnus à l’international, les donateurs affinent leur compréhension du risque géopolitique et ses conséquences sur la politique et l’économie mondiales. En 2025, l’Ifri accompagne plus de 80 entreprises et organisations françaises et étrangères.