Dissuasion nucléaire russe : état des lieux et perspectives

Dimitri Minic, chercheur au centre Russie/Eurasie à l'Ifri, analyse la dissuasion nucléaire russe en présentant un état des lieux et les perspectives de celles-ci. Apportant un recul historique, il amène une compréhension de l'utilisation par le Kremlin de cette dissuasion depuis le déclenchement de l'invasion russe en Ukraine en février 2022 et la dernière publication de la doctrine nucléaire russe.

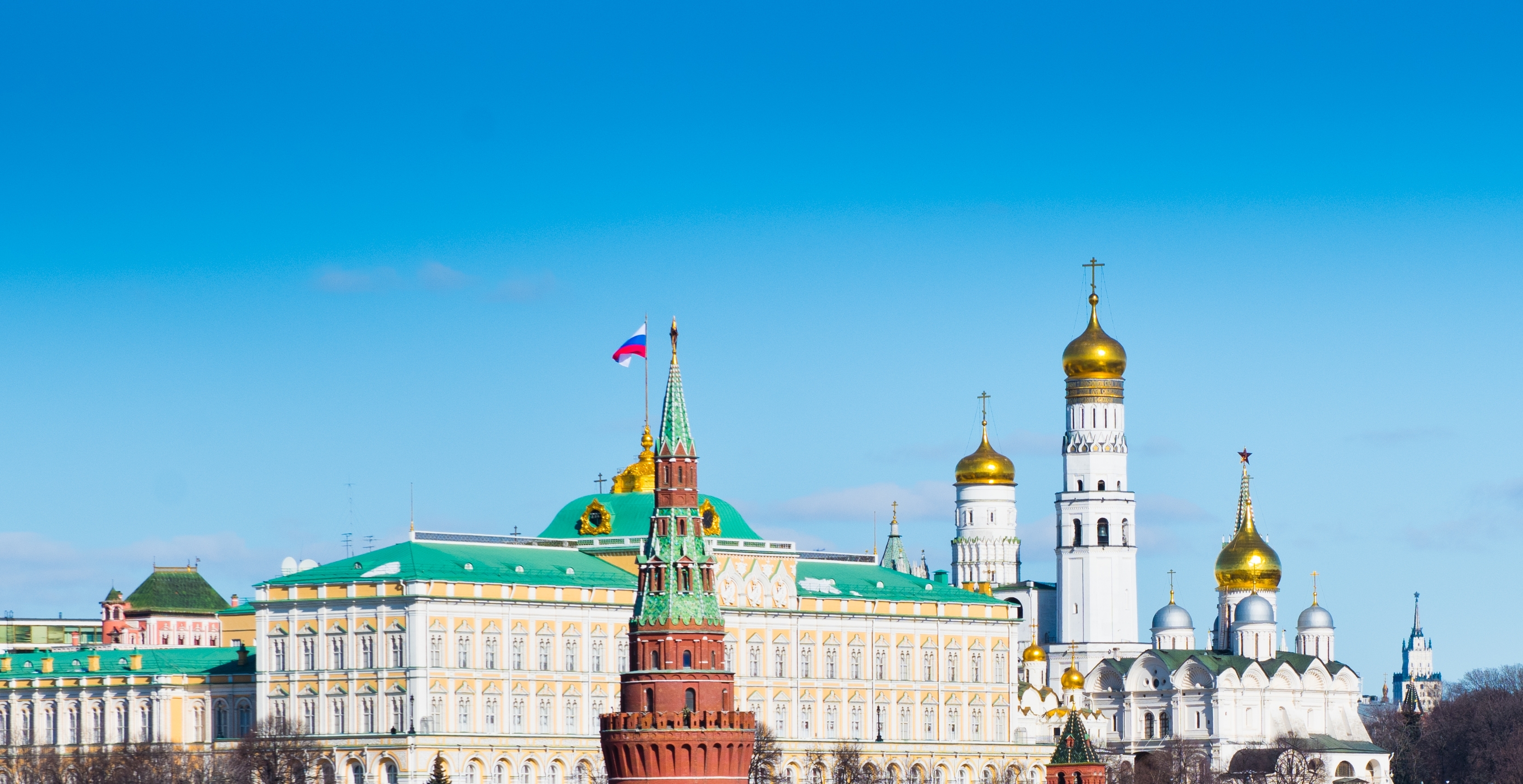

L’échec initial de l’« opération militaire spéciale » (SVO), déclenchée par la Russie le 24 février 2022, et la guerre hétérotélique qui s’ensuivit, ont suscité la crainte d’un emploi de l’arme nucléaire par Moscou. Le Kremlin, qui dispose d’un des plus gros arsenaux de forces nucléaires au monde, a multiplié les mesures de dissuasion nucléaire à des fins agressives et coercitives dès la veille de la SVO, ce qu’il avait déjà fait en 2014- 2015 au moment de l’annexion de la Crimée et de la subversion du Donbass. Si après la chute de l’URSS, la Russie, très affaiblie, avait abaissé son seuil d’emploi de l’arme nucléaire (1993-2003), elle avait fini par le relever, en 2010, dans un contexte de renforcement des capacités économiques et militaires de l’État. Toutefois, la détérioration de la position géopolitique russe consécutive au déclenchement de la SVO ramène Moscou aux années 1990. Son incapacité à sauver le régime de Bachar el-Assad n’est qu’une des dernières manifestations de cette « marche à rebours ». La publication de la dernière doctrine nucléaire, qui reprend des termes et des idées de l’époque de l’abaissement du seuil, est tout aussi révélatrice. Comment interpréter la publication de cette doctrine ? Quels enseignements faut-il tirer de la théorie et de la pratique russes de la dissuasion ? Un emploi nucléaire russe dans le contexte de la guerre en Ukraine est-il crédible ? En 1991, la question de la dissuasion et de ses mécanismes était relativement nouvelle pour l’armée russe. En dix ans, les élites militaires ont cependant rattrapé leur retard théorique. Héritières d’une doctrine de non-emploi en premier, ces élites ont progressivement amendé leur position, et ce, pour au moins trois raisons : une conscience aiguë des faiblesses conventionnelles de la Russie, l’attribution d’une puissance considérable aux armes conventionnelles modernes et, enfin, l’observation des actions, doctrines et stratégies occidentales, dont découlait, entre autres, la crainte d’une guerre régionale ou à grande échelle contre l’OTAN. Entre 1993 et 2003, la théorie militaire russe a ainsi prôné un élargissement de la dissuasion nucléaire aux guerres conventionnelles (à grande échelle dans un premier temps, puis régional et même local) et assumé un emploi préemptif de l’arme atomique dans ce cadre, pour empêcher une telle guerre ou dissuader l’adversaire de la continuer (deèskalaciâ), y compris dès le début du conflit.

Article à lire en intégralité pages 46-47 de la revue Diplomatie (n°131).

Contenu disponible en :

Thématiques et régions

Utilisation

Comment citer cette publicationPartager

Centres et programmes liés

Découvrez nos autres centres et programmes de rechercheEn savoir plus

Découvrir toutes nos analysesLa « Deathonomics » russe : coûts sociaux, politiques et économiques de la guerre en Ukraine

La présente Note analyse l’apparition d’un phénomène nouveau pour la société russe, désigné sous le terme d’« économie de la mort » (Deathonomics). Il s’agit de la formation, au cours des années de guerre en Ukraine, d’une force mercenaire venue compléter les systèmes soviétique (la conscription) et russe (l’armée professionnelle) au sein des forces armées. Vers la fin de l’année 2023, ce phénomène a conduit à faire du service militaire l’un des domaines d’activité les mieux rémunérés, ce qui n’avait pas été observé en Russie à une telle échelle depuis la fin du XVIIe siècle.

La politique russe de recrutement de combattants et d’ouvrières en Afrique subsaharienne

La guerre russo-ukrainienne, déclenchée le 24 février 2022, s’est rapidement internationalisée. La Russie et l’Ukraine se sont très vite efforcées de mobiliser leurs alliés afin d’obtenir un soutien politique et diplomatique, ainsi que des ressources militaires et économiques. Mais les deux belligérants ont aussi cherché à recruter des étrangers à titre privé pour soutenir leurs efforts de guerre respectifs. Cette politique est globale et s’étend de l’Amérique latine à l’Extrême-Orient. L’Afrique subsaharienne, dans ce panorama, présente un intérêt particulier car elle constitue un vivier de recrutement vaste et facilement accessible, en raison de taux de pauvreté élevés dans la plupart des pays de la zone conjugués à un important désir d’émigration.

Le Kazakhstan après le double choc de 2022. Conséquences politiques, économiques et militaires

L’année 2022 a été marquée par un double choc pour le Kazakhstan : en janvier, le pays a connu la plus grave crise politique depuis son indépendance, et en février, la Russie a lancé une invasion à grande échelle de l’Ukraine, remettant en question les frontières entre les pays post-soviétiques. Ces événements successifs ont eu un impact profond sur la politique intérieure et extérieure du Kazakhstan.

Russie - [URSS] - Russie

De Nicolas II à Vladimir Poutine, la Russie est passée, au cours du XXᵉ siècle, par bien des métamorphoses. À l'empire tsariste d'avant la Première Guerre mondiale succède l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS, dont la vocation révolutionnaire internationaliste exprimée par Lénine cède à l'impérialisme soviétique, continental avec Staline, mondial avec Khrouchtchev et Brejnev. Devenue une superpuissance après 1945, la « patrie du socialisme » ne peut résister à l'éclatement de l'empire qu'annonce la chute du mur de Berlin, en 1989 : en 1991, la Russie renaît donc sur les débris de l'empire, et, avec elle, une nouvelle page de l'histoire russe s'ouvre devant les yeux inquiets du monde. Mais en dépit de ses spécificités et des tensions diverses qui l'ébranlent, entre Nord et Sud, Orient et Occident, christianisme et islam, la Russie fédérale entend bien s'intégrer enfin dans la communauté des grands États et cesser d'être considérée comme un acteur à part des relations internationales.