Centre Afrique subsaharienne

Créé en 2007, le centre Afrique subsaharienne de l’Ifri produit une analyse approfondie du continent africain, de ses dynamiques sécuritaires, géopolitiques, politiques et socio-économiques (en particulier le phénomène d’urbanisation). Le Centre se veut à la fois, via les différentes publications et conférences, un espace de diffusion d’analyses à destination des médias et du public mais aussi un outil d'aide à la décision des acteurs politiques et économiques à l'égard du continent.

Le centre produit des analyses pour différents organismes tels que le ministère des Armées, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l’Agence française de développement (AFD) ou encore pour différents soutiens privés. Ses chercheurs sont régulièrement auditionnés par les commissions parlementaires.

L’organisation d’événements de divers formats complète la production d’analyses en amenant les différentes sphères de l’espace public (académique, politique, médiatique, économique et société civile) à se rencontrer et à échanger outils d’analyse et visions du continent. Le Centre Afrique subsaharienne accueille régulièrement des responsables politiques de différents pays d’Afrique subsaharienne.

Lire la suite

Directeur du Centre Afrique subsaharienne de l'Ifri

Publications

Voir toutes nos interventions

Publications phares

Titre Bloc Axe

Axes de recherche

Voir toutes nos interventions

Titre Axe de recherche

Gouverner la transition urbaine en Afrique

Le programme de recherche Gouverner la transition urbaine en Afrique au sein du Centre Afrique subsaharienne de l'Ifri traite des grands enjeux du développement urbain en Afrique à travers une approche sectorielle et transversale articulée autour de trois secteurs clés : les enjeux fonciers, les infrastructures urbaines et la mobilité.

Titre Axe de recherche

L'Afrique dans les relations internationales

L'axe de recherche L'Afrique dans les relations internationales au sein du Centre Afrique subsaharienne de l’Ifri analyse les politiques africaines mises en place par les partenaires traditionnels du continent africain (France, Royaume-Uni, etc.), mais aussi par les pays émergents (Chine, Turquie, Brésil, etc.).

Titre Axe de recherche

Questions de sécurité

L'axe de recherche Questions de sécurité au sein du Centre Afrique subsaharienne de l'Ifri examine les enjeux sécuritaires au Sahel et dans la région des Grands Lacs en traitant notamment des mouvements armés, de l'économie des trafics et des tensions autour des ressources naturelles.

Titre Axe de recherche

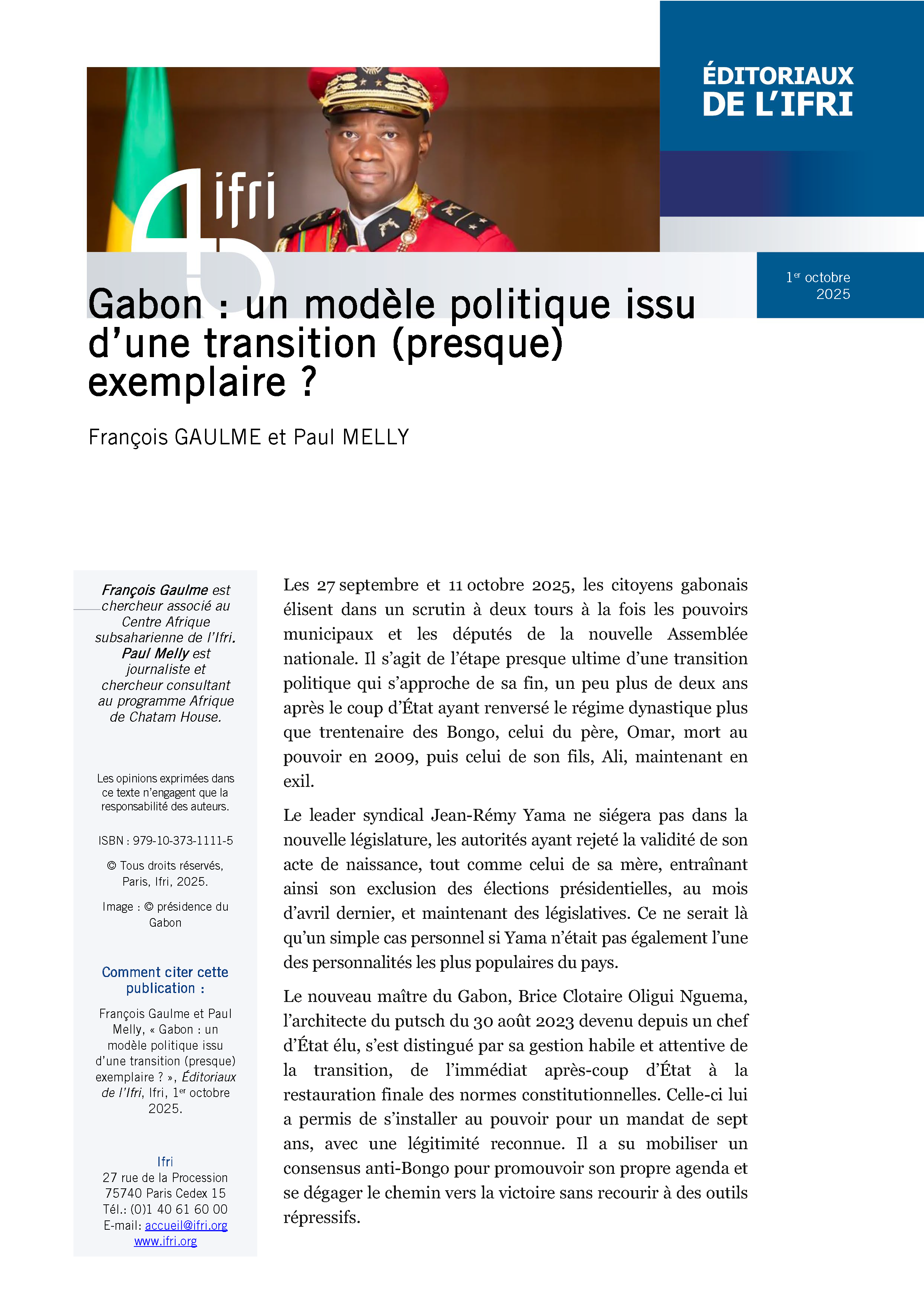

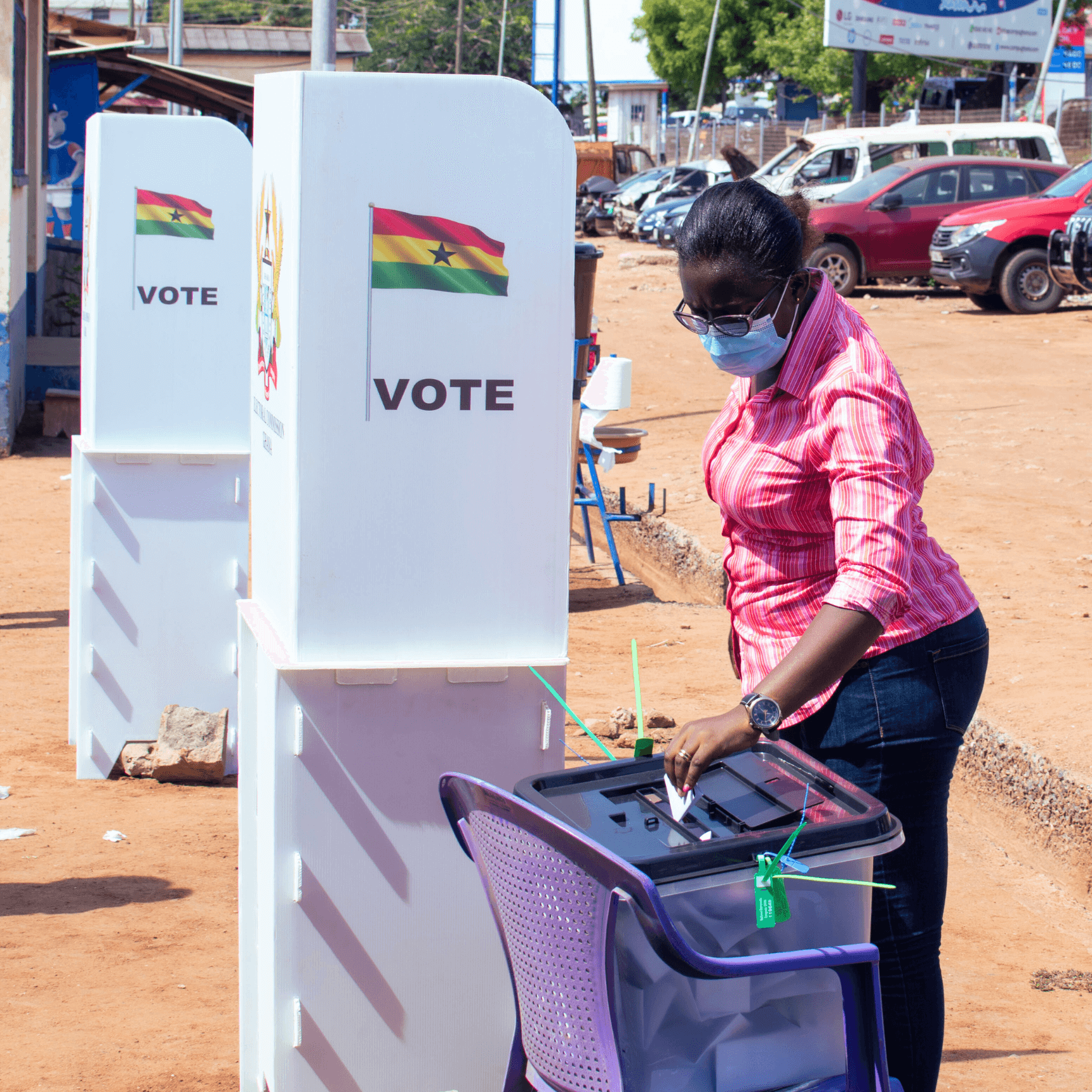

Élections, gouvernance et évolutions de l’État

L'axe de recherche Élections, gouvernance et évolutions de l’État au sein du Centre Afrique subsaharienne de l’Ifri traite des processus électoraux et des dynamiques politiques internes, des politiques publiques et pratiques de gouvernance élaborées par les États ainsi que des évolutions du modèle étatique sur le continent africain.

Titre Axe de recherche

Mutations sociales et économiques de l'Afrique

L'axe Mutations sociales et économiques de l'Afrique au sein du Centre Afrique subsaharienne de l'Ifri s'intéresse aux classes moyennes, aux villes africaines comme vecteur de croissance et à l'urbanisation du continent comme élément de transformation des sociétés africaines ainsi qu’à la compétition pour l'accès au foncier.

Titre Axe de recherche

Enjeux énergétiques en Afrique

L'axe de recherche Enjeux énergétiques en Afrique au sein du Centre Afrique subsaharienne de l'Ifri porte sur l’exploitation des ressources extractives sur le continent, les enjeux géopolitiques qui en découlent et les pratiques de gouvernance du secteur mises en œuvre par les États producteurs ou en passe de le devenir comme les États d’Afrique de l’Est.

Publications

Contribution au débat sur la colocalisation au Maghreb

Le discours sur la " colocalisation " est chargé de bonnes intentions à l’attention des pays du sud de la Méditerranée qui, depuis quelques années, réclament avec insistance une contrepartie à l’accès à leur marché (notamment en matière de transfert de technologie pour permettre d’accélérer leur industrialisation).

L'un plus égal que l'autre ? Les relations économiques entre l'Afrique du Sud et la Chine depuis 1994

La Chine est devenue en 2010 le principal partenaire économique de l’Afrique du Sud, devant ses partenaires habituels tels que l’Allemagne et les États-Unis. L’augmentation des échanges commerciaux entre les deux pays depuis une dizaine d’années s’inscrit dans la croissance exponentielle plus générale - et abondamment documentée - des échanges entre la Chine et l’Afrique depuis le début des années 2000.

Diplomatie : les choix d'Obama II – Les minerais d'Afrique, entre conflits et développement

Les recompositions présentes questionnent une des références les plus traditionnelles des relations internationales : la notion de puissance. L’ère de la puissance totale, qui surplombait les autres acteurs dans la quasi-totalité des facteurs d’affirmation de la force (économiques, militaires, politiques, diplomatiques, culturels, etc.) est sans doute, pour un temps, close. Et l’unipolarité américaine n’aura fait rêver, ou cauchemarder, que dix ans.

L'énergie photovoltaïque: un outil de développement efficace pour les économies subsahariennes

Les coûts de production de l’électricité en Afrique subsaharienne1 sont parmi les plus élevés au monde alors que le taux d’électrification y est le plus faible au monde : environ 30% en moyenne au début 2011, avec environ 60% pour les centres urbains et moins de 15% pour les zones rurales -. Toutefois, le faible développement actuel des infrastructures électriques de transport et de production ainsi que le fort taux de croissance de la demande en électricité du continent indiquent que de profonds changements dans les modes de gestion de ce secteur auront lieu dans les années à venir.

La résilience nigérienne à l'épreuve de la guerre au Mali

" Le silence au nord du Niger précède sans doute la tempête ". Cette inquiétude confiée par un humanitaire touareg basé à Agadez avant l’opération Serval est globalement partagée par les rares observateurs de terrain présents dans la zone. Le système d’intégration des populations touarègues au système politique nigérien, sur lequel nous reviendrons en détails, fonctionne et sert d’amortisseur aux chocs ressentis par la population. Les trafiquants arabes, toubous et touaregs s’affrontent fréquemment sans pour autant remettre en cause pour l’instant l’équilibre sécuritaire de la région.

Le Maghreb et son sud : vers des liens renouvelés

« La colonisation a balkanisé l’Afrique ! », accusent les dirigeants d’un continent qui se fixent pour projet officiel de (re)trouver une unité perdue. Le Sahara est-il un obstacle objectif, définitif, à cette unité ? Non, si l’on en croit les synthèses ici présentées sur les stratégies des pays du Maghreb en direction de leur Sud et sur les relations de toutes natures entre le Maghreb et l’Afrique sub-saharienne.

La difficile équation énergétique de la nouvelle présidence au Ghana

Le président ghanéen par intérim John Dramani Mahama [1] est devenu le 9 décembre 2012 le successeur de John Atta-Mills [2], décédé en juillet dernier. Or Mahama, qui passe pour un maître de la communication, aura besoin de ses talents de pédagogue pour faire oublier les nombreux ratés de la précédente présidence Atta-Mills en matière d’énergie.

Franchir le miroir : " Régimes hybrides " et pouvoir traditionnel dans les États fragiles

La relation conflictuelle entre l'État et les sociétés locales n'a rien de nouveau. Ce qui est inédit, en revanche, c'est la prolifération contemporaine d'États cooptés au sein d'un système international unique, celui de l'ONU, avec 193 membres en 2011 contre 51 à l'origine.

L'Afrique de l'Est, une géopolitique pétrolière à haut risque

Autrefois, hors de portée des radars des sociétés pétrolières, l'Afrique de l'Est est devenue en l'espace de cinq ans l'une des zones du continent où les investissements sont les plus soutenus.

L'équipe

Nos chercheurs : Centre Afrique subsaharienne

Programmes de recherche liés à ce centre

Soutenez une recherche française indépendante

L'Ifri, fondation reconnue d'utilité publique, s'appuie en grande partie sur des donateurs privés – entreprises et particuliers – pour garantir sa pérennité et son indépendance intellectuelle. Par leur financement, les donateurs contribuent à maintenir la position de l’Institut parmi les principaux think tanks mondiaux. En bénéficiant d’un réseau et d’un savoir-faire reconnus à l’international, les donateurs affinent leur compréhension du risque géopolitique et ses conséquences sur la politique et l’économie mondiales. En 2025, l’Ifri accompagne plus de 80 entreprises et organisations françaises et étrangères.