Les enjeux de la démilitarisation de la politique africaine de la France

Audition d'Alain Antil, directeur du Centre Afrique subsaharienne de l'Ifri, le mercredi 13 décembre 2023, par la Commission de la défense nationale et des forces armées de l'Assemblée nationale.

Le putsch au Gabon , coup dur pour la France ? « Les relations sont anciennes , mais délitées »

À l’instar du Niger ou du Mali, un autre pays d’Afrique est déstabilisé par un putsch : le Gabon. Ce mercredi 30 août, des militaires de la garde républicaine avoir « mis fin au régime en place », après l’annonce de la victoire à l’élection présidentielle du sortant Ali Bongo. Ce dernier est désormais placé en résidence surveillée.

La France a condamné ce putsch et assure suivre « la situation de près ». Paris perd encore un allié dans la région. Chercheur associé au Centre Afrique subsaharienne de l’Institut français des relations internationales, François Gaulme estime pourtant que les relations franco-gabonaises se sont aujourd’hui « délitées ».

Afrique subsaharienne : la démocratie fragilisée

La démocratie sur le continent africain est une affaire récente et fluctuante, aujourd’hui en recul face au retour de l'autoristarisme dans plusieurs pays. La carte politique de l’Afrique subsaharienne met en évidence cinq types de régimes : la monarchie, il en existe deux; la démocratie, les élections y respectent les délais constitutionnels et donnent lieu à une alternance pacifique ; la démocrature, simulacre de démocratie ; la dictature, caractérisée par l’absence d’élections au suffrage universel ; et la junte, pays où les militaires sont au pouvoir.

Quel cadre pour un partenariat énergétique et climatique Europe-Afrique gagnant-gagnant ?

L’Afrique subsaharienne, où près d'un quart de la population mondiale pourrait vivre en 2050 (15% actuellement), « souffre d’une marginalisation énergétique et économique ».

Burkina Faso : le charme de Poutine

La junte au pouvoir au Burkina Faso a emboîté le pas du Mali en dénonçant les accords de défense avec la France et en opérant un rapprochement avec la Russie. Après avoir annoncé le départ des 400 forces spéciales stationnées depuis 10 ans dans la capitale du Burkina Faso, Paris a annoncé hier le rappel de son ambassadeur à Ouagadougou. Analyse avec Alain Antil, directeur du Centre Afrique subsaharienne de l’Institut français des relations internationales (Ifri).

Afrique : des transitions démocratiques aux transitions militaires

Depuis 2020, une étonnante épidémie de putschs (cinq en deux ans) a frappé la zone comprise entre les 10e et le 20e parallèles nord, qui va du Soudan à la Guinée. De Khartoum à Conakry, des militaires ont pris le pouvoir entre 2020 et 2022 et entendent y rester. Niger mis à part, cette bande est ainsi devenue la « bande des juntes ».

Mali : le point sur la situation sécuritaire au Sahel

Depuis maintenant dix ans, la France est engagée au Sahel dans la lutte contre les groupes djihadistes aux côtés du Burkina Faso, du Niger, de la Mauritanie, du Tchad et du Mali - pays avec qui cette mission (nommée Serval puis Barkhane), a pris fin en août dernier.

Sahel et Afrique de l’Ouest: à l’heure de l’émancipation?

Au Sahel et en Afrique de l’Ouest, l’année 2022 a été agitée, entre les coups d’État à répétition, le départ de la force Barkhane du Mali, la montée du sentiment anti-français, la poussée du terrorisme jihadiste vers les États du Golfe de Guinée [...] sans oublier la controverse suscitée par la position de plusieurs pays africains par rapport à l’invasion russe de l’Ukraine... Alain Antil, directeur du Centre Afrique Subsaharienne de l’IFRI, a répondu à plusieurs interrogations sur ces sujets.

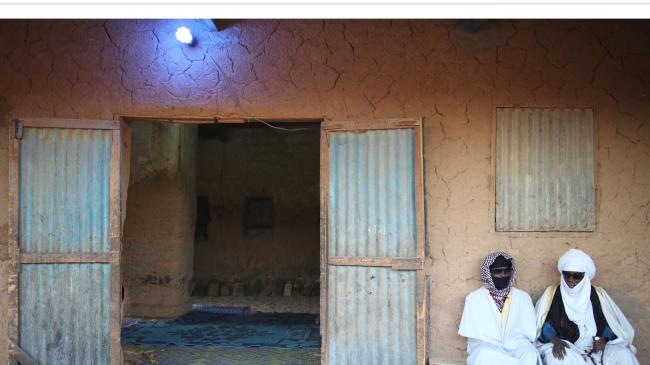

Les groupes d’autodéfense, pompiers pyromanes du Sahel

Depuis 2012, la prolifération des groupes djihadistes à travers le Sahel monopolise l’attention des autorités. Contraints par les menaces qu'ils représentent et l'affaiblissement de leur pouvoir régalien, les Etats se retirent progressivement de leurs territoires ruraux périphériques. Les populations se sont alors organisées pour se constituer en pourvoyeurs de sécurité locaux.

Manifestations au Tchad: «L’Union africaine a toujours été réticente à la politique des sanctions»

« Dieu est grand », c'est la réaction, sur twitter, de Mahamat Déby Itno, le chef de la junte militaire tchadienne après la non-décision du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (UA). Aucune sanction n'a été décidée, après la répression violente d’une manifestation de l'opposition à Ndjamena le 20 octobre dernier pour protester contre le report de deux ans d'élection présidentielle. Pourquoi une telle clémence de la part de l’Union africaine ? L’analyse de Thierry Vircoulon, chercheur associé au Centre Afrique Subsaharienne de l'Ifri.

Gouverner les villes africaines. Panorama des enjeux et perspectives

En 2050, environ 60 % de la population africaine habitera en ville. La gouvernance de la croissance rapide des villes africaines, capitales et intermédiaires, est une priorité des acteurs de la communauté internationale.

Nouvelle Commission de l’Union africaine (2021-2025). Défis et enjeux après la réforme initiée par Paul Kagamé

L’élection de la Commission à la tête de l’Union africaine (UA) les 6 et 7 février 2021 a représenté une étape importante dans la mise en place de sa réforme. La Commission est le véritable gouvernement de l’institution mettant en musique, sous l’impulsion des chefs d’État réunis une fois par an lors de la Conférence, les objectifs de l’organisation panafricaine. Le président réélu de la Commission, le Tchadien Moussa Faki, a la lourde tâche de réaliser cette réforme impulsée par l’ancien président de l’UA, le président rwandais Paul Kagamé, entre 2016 et 2018.

Uranium in Namibia: Yellowcake Fever

Les revenus miniers sont le moteur de la performance économique de la Namibie. Ce pays est riche en ressources minérales, notamment en uranium, diamant, cuivre, or, plomb, lithium et zinc. Cependant, ces richesses minérales ne sont pas toujours allouées et utilisées de manière transparente. Elles semblent profiter de manière disproportionnée à une petite élite fortunée, dont un grand nombre de personnes sont affiliées au parti au pouvoir, l’Organisation du peuple du Sud-Ouest africain (South West Africa People’s Organization, SWAPO). Après des années de dépression du marché mondial de l’uranium, la production d’uranium de la Namibie a augmenté et le pays est désormais le quatrième producteur d’uranium au monde.

L’aide française au développement entre Kaboul et Bamako. Nouveaux défis et vieilles recettes

La loi de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales est mal adaptée à la nouvelle donne internationale. La politique d'aide française persiste dans des stratégies inefficaces, qui occultent la question centrale de la corruption et ne remédient pas au surendettement chronique des pays africains.

Les Peuls Mbororo du Nord-Cameroun : Insécurités d’une société pastorale et limites d’une réponse sécuritaire hybride

Les Mbororo sont des Peuls qui, à l’inverse des Fulbé, ne se sont pas sédentarisés et ont pendant longtemps pratiqué un élevage nomade. Ils connaissent cependant une dynamique de sédentarisation dans le nord du Cameroun (Septentrion) depuis plusieurs décennies, à tel point que beaucoup d’entre eux sont devenus des semi-sédentaires et des agro-pasteurs.

Cette communauté d’éleveurs est confrontée à plusieurs insécurités : environnementale, foncière, fiscale et criminelle.

Le Niger, laboratoire de l’électrification durable en Afrique subsaharienne ?

Le Niger fait partie des pays les moins avancés (PMA) selon la terminologie de l’Organisation des Nations unies (ONU) et environ 75 % de sa population vit en dessous du seuil de pauvreté. Moins de 15 % de sa population a accès à l’électricité et le secteur du pays est dépendant à 75 % des importations. Malgré ce contexte, le secteur électrique nigérien dispose de fondations solides.

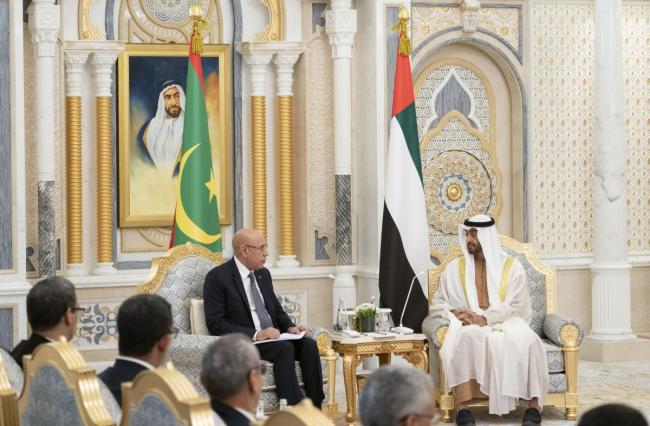

Les Émirats arabes unis en Afrique : les ambitions parfois contrariées d’un nouvel acteur régional

Les liens que les Émirats arabes unis (EAU) entretiennent avec les pays africains sont anciens, cependant la naissance d’une véritable politique africaine émirienne remonte seulement à une quinzaine d’années.

La corruption au Kenya. Décryptage d'un phénomène aux multiples facettes

Au Kenya, la corruption résulte d’une confusion des intérêts publics et privés propre aux logiques néo-patrimoniales en place depuis la colonisation britannique. Le facteur ethnique joue un rôle important dans la politique kenyane et il contribue à alimenter un rapport ambigu entre la population et l’élite.

Conséquences économiques et politiques de la chute de la production pétrolière en Afrique subsaharienne à l’horizon 2030

Le vif rebond des prix du pétrole depuis le deuxième semestre 2020, tutoyant en mai 2021 les 70 dollars par baril, ne représente qu’un répit ponctuel pour les économies africaines ultra-dépendantes aux ressources pétrolières qui doivent très vite faire évoluer leur modèle.

Les technologies numériques : nouvel horizon des réseaux électriques centralisés en Afrique subsaharienne ?

L’enjeu du développement des systèmes électriques centralisés est une priorité pour le développement économique et social de l’Afrique subsaharienne. Alors que la population subsaharienne devrait presque doubler en trente ans selon l’Organisation des Nations unies (ONU), pour atteindre 2,1 milliards d’habitants en 2050, dont 1,2 milliard d’urbains, le continent va devoir fournir des emplois aux jeunes qui arrivent chaque année plus nombreux sur le marché du travail.

Emmanuel Macron et l’Afrique : « Les résultats sont mitigés »

À la veille de la présidentielle, quel bilan tirer de son mandat pour le continent africain ? Éléments de réponse avec Sina Schlimmer, chercheuse à l’Ifri.

Centrafrique : fin d'un dialogue de réconciliation sans avancées concrètes

Le dialogue de réconciliation nationale en Centrafrique, pays en guerre civile depuis 2013, s'est conclu, dimanche 27 mars, sans avancées concrètes. Une semaine de débat à laquelle les groupes armés n'étaient pas conviés et que l’opposition a boycotté.

Débat : Retrait du Mali des forces françaises et européennes : nouvelle donne en Afrique de l'Ouest ?

La France et ses partenaires européens ont annoncé leur retrait militaire du Mali mais affirment vouloir rester engagés au Sahel et dans les pays du golfe de Guinée. Quel va être l'impact du redéploiement sécuritaire de la France et de l'Europe au Sahel ?

En prêtant à l'Afrique, la Chine s'est constitué "une clientèle politique"

Entretien. Dimanche 28 novembre se tient à Dakar le Forum sur la coopération sino-africaine. Pour la Chine comme pour les pays africains, l'enjeu est de retravailler une relation aux interêts divergents et complémentaires, qui tend à s'essoufler. Thierry Vircoulon, Coordinateur de l'Observatoire de l'Afrique centrale et australe de l'Institut Français des Relations Internationales (IFRI), répond à nos questions.

Erdogan cherche à étendre son influence en Afrique

Le président turc a débuté dimanche une visite en Angola, au Togo et au Nigeria ; son offensive sur le continent africain comporte désormais un volet sécuritaire.

Les Tanzaniens appelés aux urnes dans une démocratie à la dérive

Dans ce pays d’Afrique de l’Est, l’élection présidentielle se tiendra mercredi 28 octobre. Le président sortant, John Magufuli, brigue un deuxième mandat après avoir plongé le pays dans un régime autoritaire.

"Des intérêts stratégiques, mais pas de stratégie" : en Afrique, Moscou joue au coup par coup

L'Institut français des Relations internationales (Ifri) publie une étude sur le rôle des sociétés militaires privées (SMP) russes en Afrique subsaharienne. Moscou marque ainsi discrètement sa présence, sans engagement risqué. "Des intérêts stratégiques, mais pas de stratégie"… Ainsi est résumée l’attitude de la Russie vis-à-vis de l'Afrique dans un rapport publié par l'Institut français des relations internationales (Ifri).

Au Sahel, la crainte du retour des enfants-soldats

L’opération Barkhane s’inquiète du recrutement de mineurs par les groupes terroristes.

Énergie renouvelable : l'Afrique et le défi du solaire

Investissements massifs et stabilité des États sont les conditions qui se posent à l'expansion de l'énergie solaire sur le continent, dont la population pourrait doubler d'ici à 2050.

Quels défis pour l'Afrique en 2020 ?

La montée de l’insécurité au Sahel : l’opération Barkhane est-elle dans l’impasse ? Une nouvelle crise de la dette se profile en Afrique : à qui la faute ?

Soutenez une recherche française indépendante

L'Ifri, fondation reconnue d'utilité publique, s'appuie en grande partie sur des donateurs privés – entreprises et particuliers – pour garantir sa pérennité et son indépendance intellectuelle. Par leur financement, les donateurs contribuent à maintenir la position de l’Institut parmi les principaux think tanks mondiaux. En bénéficiant d’un réseau et d’un savoir-faire reconnus à l’international, les donateurs affinent leur compréhension du risque géopolitique et ses conséquences sur la politique et l’économie mondiales. En 2025, l’Ifri accompagne plus de 80 entreprises et organisations françaises et étrangères.