Sécurité - Défense

Sous l’effet de la compétition stratégique mondiale, les enjeux de sécurité et de défense sont marqués par le retour des guerres majeures et de la dissuasion nucléaire, la transformation du terrorisme et la course aux technologies militaires.

Sujets liés

Vers une nouvelle maîtrise des armements ? Défis et opportunités de l’expiration de New START

Signé en 2010 entre Barack Obama et Dmitri Medvedev pendant une période de détente entre les deux grandes puissances, New START (New Strategic Arms Reduction Treaty) devrait – sauf revirement de dernière minute – expirer le 5 février 2026. Héritier des grands traités de réduction des armements stratégiques de la guerre froide entre l’URSS et les États-Unis, ce traité a permis de réduire les arsenaux nucléaires russes et américains de plus de 30 % par rapport au début du XXIe siècle, en instaurant des limites quantitatives sur le nombre de têtes nucléaires stratégiques déployées – c’est-à-dire immédiatement utilisables – et des mécanismes de transparence et de vérification mutuelles.

Des “guerres nouvelles” ? Permanences et mutations dans l’art de la guerre (1991-2001)

La décennie 1990, très tôt décrite comme celle des grands bouleversements internationaux, a donné lieu, dans le champ de l’histoire militaire, à une conception que l’on pourrait qualifier de « mutationniste ». C’est l’avis de l’historien israélien Martin Van Creveld, pour lequel cette période correspond à une « transformation de la guerre ».

La Chine à Djibouti : une base militaire aux caractéristiques chinoises ?

Le démarrage de la construction de la base militaire chinoise à Djibouti a été confirmé par le ministère de la Défense chinois en février dernier. Longtemps, les officiels chinois ont répété que la Chine ne se hasarderait jamais à construire de bases militaires ou à stationner de garnisons à l’étranger.

L'avenir de la surprise tactique à l'heure de la numérisation

La surprise est une dimension cruciale de la tactique qui découle de l’incertitude inhérente à la nature même de la guerre.

War and Democratic Decision Making: How do Democracies Argue and Decide Whether or Not to Intervene in Distant Wars?

Quelle est la place propre à la prise de décision de guerre ou de paix dans une démocratie ? Sur ce sujet, il est étonnamment très difficile de trouver un consensus, tant en théorie qu'en pratique. Alors qu'en Irak, en Libye et en Syrie, toutes les actions occidentales ont abouti à un échec, il semble nécessaire d'analyser la place et l'importance de cet aspect de la prise de décision démocratique.

La Sentinelle égarée ? L’armée de Terre face au terrorisme

L’activation du contrat opérationnel de protection à la suite des attentats qui ont frappé la France durant l’année 2015 ouvre une nouvelle phase dans la longue histoire de l’engagement des forces terrestres au profit de la sécurité intérieure.

Retours sur Sangaris. Entre stabilisation et protection des civils

En décembre 2013, la France lançait l'opération Sangaris en République centrafricaine. Avec quels résultats pour la stabilisation du pays et la protection des civils ?

La sécurité énergétique des armées françaises. Le soutien pétrolier à l’heure de la transition

Depuis sa naissance à la veille de la Première Guerre mondiale, le concept de sécurité de l'approvisionnement en carburant n’a cessé de prouver qu’il était crucial au bon déroulement d’une opération militaire.

Taiwan, un détroit sous tension

Avec 14 500 kilomètres de côtes, la République populaire de Chine s’impose comme une puissance maritime dans un espace au cœur de la mondialisation.

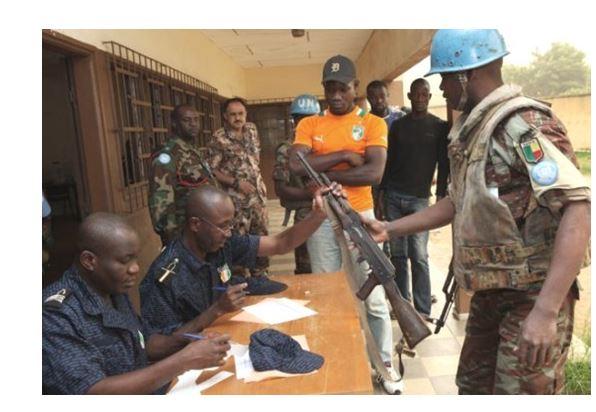

La réforme du secteur de sécurité à l'ivoirienne

Si la situation sécuritaire en Côte d’Ivoire s’est grandement améliorée depuis 2011, des incidents ont toujours lieu ponctuellement et conservent un potentiel de déstabilisation qui justifie un effort continu de réforme du secteur de sécurité (RSS).

Les Kurdes face à Daech : quelle efficacité militaire ?

L'image de l'efficacité militaire kurde renvoie à de courtes périodes historiques du XXe siècle, au mythe des femmes combattantes, et à de réels succès contre Daech. Mais ces succès concercent surtout l'espace syrien. En Irak, le poids militaire kurde est bridé par un défaut de préparation, l'absence d'armements performants, et des divergences tant politiques que tactiques entre les acteurs. Hors soutien occidental, les forces kurdes ne peuvent seules forcer la décision sur le terrain.

L'alliance nippo-américaine à l'horizon 2030 : Structure, dynamique, évolution

Montée en puissance de la Chine, rééquilibrage américain en Asie, réformes de défense historiques au Japon, adoption de nouvelles Directives de coopération bilatérales: l’alliance nippo-américaine semble aujourd’hui à un tournant de son histoire.

Forces terrestres et réassurance : Quelles options pour l'Alliance ?

Concept né durant la guerre froide, la « réassurance » a connu un nouvel essor à la suite de la crise ukrainienne de 2014, lorsqu’il s’est agi pour l’Alliance atlantique de désigner certaines de ses mesures destinées à réaffirmer le principe de défense collective auprès de ses États membres.

Hybrid Warfare in the Strategic Spectrum: an Historical Assessment

La "guerre hybride" est un concept à la mode, mais pour qu'il soit vraiment pertinent, il doit être visualisé dans l'ensemble du spectre stratégique.

Coopération civilo-militaire et recherché stratégique : le cas du LRD

Si la coopération civilo-militaire est un idéal souvent difficile à atteindre en opération, elle n’est pas moins rare dans le domaine de la recherche stratégique

Après Paris et San Bernardino, le terrorisme dans le débat américain

Les attentats du 13 novembre à Paris et l’attaque de San Bernardino du 2 décembre ont ravivé aux États-Unis le fantôme de la menace terroriste.

Prévention de la radicalisation et déradicalisation : les modèles allemand, britannique et danois

Quelques milliers d'Européens sont partis faire le djihad en Syrie et en Irak. Plusieurs centaines d'entre eux sont déjà revenus. Pour faire face à ce phénomène, certains pays ont développés des programmes de prévention de la radicalisation et de déradicalisation.

Le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie : une faillite annoncée ?

Institué pour juger les crimes commis lors des guerres des années 1990 en ex-Yougoslavie, le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) s'est égaré entre son objectif punitif et celui d'écrire l'histoire.

L'indirection de la guerre ou le retour de la guerre limitée

Tant les États-Unis que la Russie ont semblé ces dernières années modifier leur conception de l'emploi de la force.

Sweden's Nato Workaround: Swedish security and defense policy against the backdrop of Russian revisionism

La politique étrangère révisionniste de la Russie et l’accroissement de ses capacités militaires a des conséquences considérables pour la sécurité dans la région de la mer Baltique, y compris pour la Suède.

L’Europe à la croisée des chemins : la politique de défense et de sécurité a besoin d’initiatives franco-allemandes

La politique extérieure domine actuellement l’ordre du jour politique à Bruxelles. Une époque s’achève : celle où l’Union européenne (UE) et ses États membres se voyaient entourés d’un « cercle d’amis » et pouvaient, en matière politique, porter principalement leur attention sur le développement de l’Union économique et monétaire et le maintien de la Grèce dans la zone euro.

« La France doit se montrer un partenaire fiable , à la hauteur des moyens qu’elle s’est engagée à fournir à l’Ukraine »

Alors que l’incertitude politique semble avoir brutalement effacé la France de la scène internationale, il serait bon que les différentes forces prétendant aujourd’hui à son gouvernement démontrent leur responsabilité sur le soutien à l’Ukraine, préconise, dans une tribune au « Monde », Elie Tenenbaum, directeur du Centre des études de sécurité de l'Ifri.

Une guerre sans hommes ? L’ethos guerrier à l’ère des armes autonomes

TRIBUNE. Responsable du Centre géopolitique des technologies de l'Ifri, la docteure Laure de Roucy-Rochegonde explique les résistances du monde militaire au sujet de l'usage des armes autonomes.

Salon Eurosatory : «Acheter à l'étranger implique une relative perte d'autonomie»

La défense de l’Hexagone «découle d'une vision gaullienne d'une France indépendante devant compter sur ses propres moyens», rappelle le chercheur Léo Péria-Peigné.

Thomas Gomart : « Le risque chinois est sous-évalué »

Thomas Gomart, historien et directeur de l’Institut français des relations internationales, a accordé un entretien au Revenu, à l'occasion de la parution de son livre « L’accélération de l’histoire ».

La crise en Nouvelle-Calédonie percute la stratégie indo-pacifique de la France

Lors du Shangri-La Dialogue, à Singapour, le ministre des armées, Sébastien Lecornu, a dénoncé les « manipulations » étrangères dans les violences qui agitent l’île française depuis la mi-mai. Les pays du Pacifique proposent leur médiation.

En Indo-Pacifique, la France encaisse le choc de la Nouvelle-Calédonie

Lors du dialogue de Shangri-La, le ministre des Armées Sébastien Lecornu a invité les pays de la région à condamner les violences en Nouvelle-Calédonie.

Les drones, ennemis des systèmes de défense antiaériens

Du drone tactique de reconnaissance à ceux d’attaques, les avions sans pilote, reconnaissables à leur bourdonnement, sont devenus les outils incontournables des conflits en cours. Entretien avec Léo Péria-Peigné, chercheur Armement et Industrie de défense à l'Observatoire des conflits futurs de l’IFRI, l'Institut Français des Relations Internationales.

Faire la guerre avec l'IA

Laure de Roucy-Rochegonde est chercheuse à l'Ifri (institut français des relations internationales), experte des systèmes d'armes létaux autonomes (les SALA) et des applications militaires de l'intelligence artificielle.

L'IA au coeur de la stratégie israélienne à Gaza

À la fin du mois de novembre 2023, les autorités israéliennes indiquaient que, dans les 35 premiers jours du conflit à Gaza, elles avaient frappé plus de 15 000 cibles – soit trois fois plus qu’au cours des 51 jours qu’avait duré l’opération "Bordure protectrice", en 2014.

Quelques jours plus tard, le magazine d’investigation israélien +972 dévoilait une enquête révélant les raisons de ce rythme effréné : un programme informatique dopé à l’intelligence artificielle (IA) surnommé Habsora – l’Évangile en français – et fonctionnant comme une "usine à cible", 24 heures sur 24.

D’après l’article, ce système capable de traiter des masses de données très hétérogènes et issues de différentes branches du renseignement serait utilisé par Tsahal pour identifier les cibles potentielles de la campagne de bombardements, mais aussi pour estimer à l’avance le nombre de victimes civiles.

Comment les start-up d'IA de défense veulent conquérir le champ de bataille

La guerre en Ukraine accélère l’intégration d’outils basés sur l’intelligence artificielle dans les équipements militaires.

Soutenez une recherche française indépendante

L'Ifri, fondation reconnue d'utilité publique, s'appuie en grande partie sur des donateurs privés – entreprises et particuliers – pour garantir sa pérennité et son indépendance intellectuelle. Par leur financement, les donateurs contribuent à maintenir la position de l’Institut parmi les principaux think tanks mondiaux. En bénéficiant d’un réseau et d’un savoir-faire reconnus à l’international, les donateurs affinent leur compréhension du risque géopolitique et ses conséquences sur la politique et l’économie mondiales. En 2025, l’Ifri accompagne plus de 80 entreprises et organisations françaises et étrangères.