Europe

L'Europe est entendue ici dans son acception géographique. Elle ne se limite pas à l'Union européenne, et inclut par exemple le Royaume-Uni ou les Balkans. Elle reste centrale dans les relations internationales.

Sujets liés

L'UE en état d'alerte : priorité sur les enjeux énergétiques et industriels pour 2026

L'année 2025 a confirmé qu'il était nécessaire de se préparer à un environnement géoéconomique et géopolitique plus difficile, car l'intensité et la fréquence des chocs augmentent, tandis que l'Union européenne (UE) n'a plus de flancs stables, dans un contexte de fréquentes crises avec les États-Unis, révélatrices d’une fracture systémique.

L'Union européenne, la crise, l'euro – Au-delà des Etats : les nouveaux acteurs internationaux

On trouvera dans ce numéro de quoi alimenter la réflexion sur trois lieux communs – parmi d’autres – qui comptent dans l’analyse contemporaine de la stabilité des sociétés, et donc de leurs relations internationales.

Kosovo : deux ans après la déclaration d'indépendance

Depuis la proclamation unilatérale de son indépendance, le 17 février 2008, le Kosovo est un État reconnu par 69 autres. Ce nombre de reconnaissances n’est pas le seul défi posé à l’affirmation de la souveraineté du pays.

Les Etats-Unis et l'Union européenne : le constat de 17 ans d'évolution (1990-2007)

Quatre séries de chiffres suffisent à rendre compte des similitudes et des différences entre les évolutions de l’Europe et des Etats-Unis dans la lutte contre le changement climatique, de 1990, année de la conférence de Kyoto à 2007, dernière année disponible :

Les drones MALE : Quelles options pour l'Europe ?

Les pays européens, France en tête, doivent prendre sans tarder une décision en matière de développement et d’acquisition de drones MALE. Leurs choix seront cruciaux non seulement pour préserver la souveraineté opérationnelle des Européens au plan militaire, mais aussi pour garantir l’avenir de l’industrie aéronautique européenne.

Ukraine : un pays de transit dans l'impasse. Edition actualisée après les élections de 2010

L'Ukraine : un pays de transit dans l'impasse ? Et son rôle énergétique, peut-on le résumer à celui unique d'un pays de transit ? Certainement pas, car l'Ukraine est à la fois un grand consommateur gazier, un producteur gazier, et un pays disposant de vastes capacités de stockage.

L'Ukraine bleue : un pays européen non-aligné ? Quels changements, notamment énergétiques ?

Viktor Ianoukovitch, quatrième président de l’Ukraine depuis l’indépendance du pays, a été investi le 25 février 2010. Il avait emporté la victoire contre sa rivale Ioulia Timochenko au deuxième tour des élections, avec un scrutin de 49% contre 45,5%.

A quels changements dans la politique énergétique, et notamment dans la gestion du rôle de transit, peut-on s’attendre maintenant ?

Le Trans Saharan Gas Pipeline : Mirage ou réelle opportunité ?

Le continent africain possède 8 % des réserves gazières du monde. Sa relative faiblesse économique et l’absence presque totale de réseaux gaziers entraînent une consommation intérieure très réduite (quasi nulle en dehors de l’Algérie et de l’Égypte) qui permet une importante capacité exportatrice de son gaz. Relier l’Afrique subsaharienne à l’Union européenne (UE) par un gazoduc est donc un projet économique assez logique.

La nomination de Vale de Almeida : un symbole de la prédominance de la Commission sur le Service Européen pour l'Action Extérieure ?

La récente nomination de João Vale de Almeida à la tête de la délégation européenne à Washington DC a provoqué des vagues de controverse parmi les Etats-membres. Pourquoi cette manoeuvre de Catherine Ashton est-elle devenue si polémique ? Que nous dit-elle à propos de la position institutionnelle du nouveau Service Européen pour l’Action Extérieure (SEAE) ?

L'engagement sécuritaire européen en Somalie et dans la lute contre la piraterie : réflexions pour la PESD/ PSDC

En décembre 2008, une nouvelle opération dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) a vu le jour : Opération EU NAVFOR Somalie / Atalante - Lutte contre la piraterie.

Les Irlandais et le Traité de Lisbonne : Acte II

Depuis que le traité de Lisbonne est entré en vigueur, le blocage institutionnel provoqué par le rejet dudit traité, à 53,4 % des voix, par l’électorat irlandais, fait désormais figure de simple péripétie dans l’histoire communautaire. Il aura néanmoins pesé sur l’avenir de l’Union européenne (UE) et suscité bien des débats et controverses jusqu’au 2 octobre 2009, jour où le 28e amendement à la Constitution était proposé pour la seconde fois à l’approbation des Irlandais.

Politics and Policies of French Citizenship, Ethnic Minorities and the European Agenda

Entreprises et politique étrangère. Le lobbying à Paris, Washington et Bruxelles

La France et la Convention : entre les intérêts nationaux et une vision européenne

Cette analyse présente les positions françaises sur la Convention européenne, et le débat que celle-ci suscite en France. Elle s'inscrit dans les activités du réseau EPIN du CEPS, auquel est associé l'Ifri.

De la citoyenneté locale

Le débat sur la citoyenneté locale des populations immigrées et issues de l'immigration a près de 30 ans. Son contenu a beaucoup évolué.

La France, l'Allemagne, l'Europe. Perspectives (1)

Alors que Paris et Berlin célèbrent les 40 ans du Traité de l'Elysée, l'Ifri et la DGAP font des propositions pour relancer le "moteur" franco-allemand.

Auteurs de la Note : Ulrike Guerot, Karl Kaiser, Martin Koopmann, Maxime Lefebvre, Thierry de Montbrial, Philippe Moreau Defarges et Hans Stark. Notes de l'Ifri, n° 53, Paris, 2003, 58 p.

Paris, Berlin et Londres : vers l'émergence d'un directoire européen ?

La visite de Trump au Royaume-Uni "tombe à un très mauvais moment"

La visite de Donald Trump au Royaume-Uni prend mardi un tour plus politique. Le président américain doit s'entretenir avec la Première ministre Theresa May, qui quitte son poste vendredi. Le climat est donc peu propice aux négociations.

Thomas Gomart : « Ce résultat complique notre positionnement à l’international »

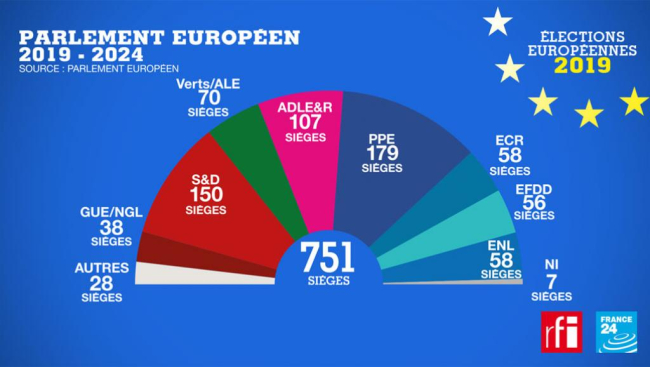

Directeur de l’Institut français des relations internationales (Ifri), l’historien Thomas Gomart analyse les conséquences de la nouvelle composition du Parlement européen sur nos relations avec la Chine, la Russie et les États-Unis.

Analyse des résultats des élections européennes

Après les élections européennes, Emmanuel Macron et le guvernement annoncent qu'il n'y aura pas de changement de cap. Sont-ils encore en position de force ? Emmanuel Macron dispose-t-il d'une marge importante de manoeuvre sur le plan européen ? Quelles alliances pour le futur parlement européen ?

Quel chemin pour l’Europe ?

Les électeurs ont parlé : on connaît aujourd'hui la composition du Parlement européen pour les cinq prochaines années. Il y a évidemment quelques changements : progression de l'extrême-droite et des souverainistes. Progression également des écologistes et des libéraux. Recul des deux grands groupes traditionnels : Parti populaire européen de droite et Parti socialiste européen de gauche.

Démission de Theresa May : cela va-t-il changer le Brexit ?

Retour sur la campagne pour les européennes au Royaume-Uni avec Vivien Pertusot, chercheur associé à l'Ifri, spécialiste des questions européennes.

Thierry de Montbrial : « La construction européenne pourrait s’étendre sur deux siècles »

L’Institut français des relations internationales (Ifri) fête cette année ses 40 ans d’activité. À la veille des élections européennes, Thierry de Montbrial, son président, fait le point sur les difficultés que rencontre la construction européenne en la remettant dans un contexte international dominé par la compétition entre les États-Unis et la Chine.

Le désamour des jeunes Français pour le Vieux Continent

Moins d'un jeune français sur quatre prévoit d'aller voter aux élections européennes le 26 mai. D'où le désintérêt de notre jeunesse pour l'Europe vient-il ? Entre méfiance et méconnaissance, les jeunes Français boudent l'Europe. Les 18-25 ans ne se reconnaissent pas – ou peu – dans l'Union européenne qu'on leur propose.

Les cinq dossiers économiques qui attendent les futurs députés européens

Guerre commerciale avec les Américains, budget de l’Union, lutte contre l’évasion fiscale... les eurodéputés nouvellement élus le 26 mai prochain auront du pain sur la planche.

Les élections européennes à la roulette russe

Du 23 au 29 mai 2019, plus de 300 millions d’Européens vont élire leurs représentants au Parlement pour un mandat de cinq ans. Ces élections interviennent dans un climat de défiance à l’égard de la construction européenne et de poussée des forces politiques ouvertement hostiles à sa continuation.

Ifri : le "Think-tank" français qui pèse

L'Ifri a 40 ans en 2019. Quels ont été les événements marquants dans l'Histoire 1er think tank français depuis sa création ?

Soutenez une recherche française indépendante

L'Ifri, fondation reconnue d'utilité publique, s'appuie en grande partie sur des donateurs privés – entreprises et particuliers – pour garantir sa pérennité et son indépendance intellectuelle. Par leur financement, les donateurs contribuent à maintenir la position de l’Institut parmi les principaux think tanks mondiaux. En bénéficiant d’un réseau et d’un savoir-faire reconnus à l’international, les donateurs affinent leur compréhension du risque géopolitique et ses conséquences sur la politique et l’économie mondiales. En 2025, l’Ifri accompagne plus de 80 entreprises et organisations françaises et étrangères.