Sécurité - Défense

Sous l’effet de la compétition stratégique mondiale, les enjeux de sécurité et de défense sont marqués par le retour des guerres majeures et de la dissuasion nucléaire, la transformation du terrorisme et la course aux technologies militaires.

Sujets liés

Vers une nouvelle maîtrise des armements ? Défis et opportunités de l’expiration de New START

Signé en 2010 entre Barack Obama et Dmitri Medvedev pendant une période de détente entre les deux grandes puissances, New START (New Strategic Arms Reduction Treaty) devrait – sauf revirement de dernière minute – expirer le 5 février 2026. Héritier des grands traités de réduction des armements stratégiques de la guerre froide entre l’URSS et les États-Unis, ce traité a permis de réduire les arsenaux nucléaires russes et américains de plus de 30 % par rapport au début du XXIe siècle, en instaurant des limites quantitatives sur le nombre de têtes nucléaires stratégiques déployées – c’est-à-dire immédiatement utilisables – et des mécanismes de transparence et de vérification mutuelles.

Les relations civilo-militaires américaines depuis 2003 : l'Irak et l'irrésistible déclin des "Vulcains"

Mauritanie : menaces sécuritaires sur une jeune démocratie - Entretien avec Alain Antil

Synopsis : La République islamique de Mauritanie est revenue l'an dernier à un gouvernement légitime avec l'élection du président Sidi Ould Cheikh Abdellahi. La première année a été marquée par la prise en charge par les nouvelles autorités de dossiers délicats, par un profond marasme économique et par des actes violents perpétrés par des islamistes. Nous tenterons de voir si ces actes, conjugués aux incertitudes politiques et économiques, sont en mesure de véritablement fragiliser la jeune démocratie mauritanienne.

Birthing Athena. The Uncertain Future of European Security and Defense Policy (ESDP)

Stabiliser autrement ? Les équipes provinciales de reconstruction (PRT) en Afghanistan

Les conséquences stratégiques de la Long War pour les Etats-Unis

Après l'échec. Les réorientations de Tsahal depuis la deuxième guerre du Liban

Les résonances du conflit israélo-palestinien en France : de l'exportation de la violence physique à l'importation de la violence symbolique ?

The 13 February Action Plan and the Prospects for the North Korean Nuclear Issue

La tournée européenne d'Abe Shinzo et l'autonomisation du Japon sur la scène internationale

D'hier à demain : penser l'international (1936-2006)

Ce numéro anniversaire célèbre les 70 ans d'existence de la revue Politique étrangère, créée en 1936.

La sécurité humaine : un concept pertinent ?

Les menaces imaginables et le sens social de la guerre connaissent depuis quelques années de profondes modifications. Dans ce nouvel environnement, on peut seulement proposer des stratégies anciennes modernisées par la technologie. Il faut promouvoir un concept de sécurité humaine privilégiant la sécurité des individus et des communautés sur les intérêts des États. Un tel concept ne peut être dissocié d’une stratégie de développement qui, elle aussi, crée de la sécurité.

Retour à la haute intensité des armées françaises

Le conflit ukrainien est venu incarner un conflit de haute intensité tel que beaucoup d'observateurs l'envisageaient depuis plusieurs années, contraignant à un regard interrogateur vis-à vis des capacités occidentales à faire face à un défi similaire, les volumes de pertes humaines et de munitions échangées comme l'attrition des systèmes d'armes et des dispositifs militaires atteignent des niveaux jamais vus depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, alors que les forces européennes peinent à amorcer une remise à niveau souvent trop déclaratoire.

Iran : Téhéran exige de nouvelles concessions des Etats-Unis concernant l'accord nucléaire

Après d'intenses négociations à Vienne début août, une proposition de texte a été effectuée par l'Union européenne, mais l'Iran souhaite des garanties supplémentaires de la part des Etats-Unis.

Iran : où en sont les négociations de l'accord sur le nucléaire ?

Depuis 2021, l'Iran et les grandes puissances négocient à Vienne afin de ressusciter l'accord international de 2015. Après s'en être retiré en 2018 avec Donald Trump, Washington souhaite réintégrer l'accord. Un compromis «final» est en cours d’étude mais certains éléments font l'objet de vives négociations.

« Les opérations militaires ciblées ne constituent pas une solution politique suffisante pour neutraliser les organisations visées »

Les éliminations d’ennemis sont une manière pour les démocraties de préserver leurs intérêts à l’étranger en allégeant le coût des interventions, analyse dans une tribune au « Monde » Amélie Férey, chercheuse à l’Institut français des relations internationales. Mais elles soulèvent des questions de temporalité et d’éthique.

Mort d'al-Zawahiri : "Tout un pan du djihadisme contemporain s'en va avec lui"

Dans la nuit de samedi à dimanche, les États-Unis ont abattu le numéro un d'Al-Qaïda. Le chef de l'organisation terroriste, à l'origine des attentats du 11-Septembre, a été touché par un missile tiré depuis un drone alors qu'il prenait l'air sur son balcon à Kaboul. Si "tout un pan du djihadisme contemporain" disparaît avec Ayman al-Zawahiri, l'organisation est en mesure d'absorber ces assassinats ciblés, selon Elie Tenenbaum, co-auteur de "La Guerre de vingt ans : Djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle", et directeur du centre des études de sécurité de l'Institut Français des Relations Internationales (Ifri).

Guerre en Ukraine : les 5 défis de Volodymyr Zelensky face au conflit qui dure

Protagoniste d’une guerre qu’il n’a pas initiée, prisonnier d’un train dont il ne peut plus descendre, le président ukrainien est aujourd’hui condamné à entretenir une dynamique fondamentalement militaire qui conditionnera sa survie.

Le retour de prisonniers français détenus en Syrie

Doit-on faire revenir l’ensemble des prisonniers français détenus en Syrie ? Pour la première fois, la France annonce avoir rapatrié 16 femmes djihadistes et 35 enfants détenus en Syrie.

Guerre en Ukraine : les angles morts de l’aide humanitaire

Repliées dans l’ouest de l’Ukraine, les organisations humanitaires ont mis du temps à retourner dans les zones où les besoins sont les plus urgents.

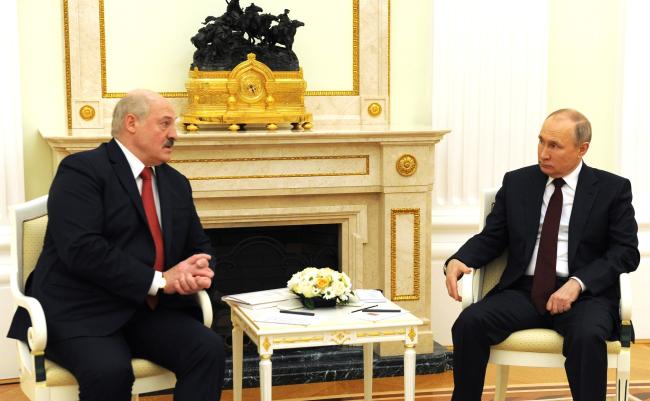

La menace nucléaire « permet de faire parler de la Russie et de faire peur aux Européens »

Une nouvelle fois depuis le début de la guerre en Ukraine, la Russie agite le chiffon nucléaire. Samedi, lors d'une réunion au cours de laquelle il recevait le chef d’État bélarusse Alexandre Loukachenko, Vladimir Poutine a annoncé que son pays allait livrer « dans les prochains mois » à la Biélorussie des missiles capables de transporter des charges nucléaires.

La guerre en Ukraine interroge les modes opératoires des forces spéciales françaises

Alors que la guerre en Ukraine interroge les doctrines de toutes les armées du monde, le commandement français des opérations spéciales (COS), qui a fêté ses trente ans, vendredi 24 juin, n’échappe pas à la règle.

Soutenez une recherche française indépendante

L'Ifri, fondation reconnue d'utilité publique, s'appuie en grande partie sur des donateurs privés – entreprises et particuliers – pour garantir sa pérennité et son indépendance intellectuelle. Par leur financement, les donateurs contribuent à maintenir la position de l’Institut parmi les principaux think tanks mondiaux. En bénéficiant d’un réseau et d’un savoir-faire reconnus à l’international, les donateurs affinent leur compréhension du risque géopolitique et ses conséquences sur la politique et l’économie mondiales. En 2025, l’Ifri accompagne plus de 80 entreprises et organisations françaises et étrangères.