Sécurité - Défense

Sous l’effet de la compétition stratégique mondiale, les enjeux de sécurité et de défense sont marqués par le retour des guerres majeures et de la dissuasion nucléaire, la transformation du terrorisme et la course aux technologies militaires.

Sujets liés

Les narratifs spatiaux : Enjeux stratégiques et perspective européenne

Les récits que les puissances construisent autour de l’espace jouent aujourd’hui un rôle déterminant dans leur stratégie. Aux États-Unis, la référence à la frontière et à la destinée manifeste continue de structurer un narratif d’expansion, où l’exploration spatiale incarne la vocation nationale à repousser les limites et à maintenir une excellence technologique. En Russie, le spatial demeure un instrument central de puissance et de prestige, hérité de l’époque soviétique mais désormais réorienté par un récit privilégiant la militarisation. La Chine inscrit son « rêve spatial » dans un projet de renaissance nationale : ses réussites technologiques et scientifiques deviennent les vecteurs de son nouveau statut international. D’autres acteurs, comme l’Inde, le Japon ou les Émirats arabes unis, mobilisent l’espace pour affirmer leur modernité, renforcer leur autonomie ou projeter un leadership régional.

Les narratifs spatiaux : Enjeux stratégiques et perspective européenne

Les récits que les puissances construisent autour de l’espace jouent aujourd’hui un rôle déterminant dans leur stratégie. Aux États-Unis, la référence à la frontière et à la destinée manifeste continue de structurer un narratif d’expansion, où l’exploration spatiale incarne la vocation nationale à repousser les limites et à maintenir une excellence technologique. En Russie, le spatial demeure un instrument central de puissance et de prestige, hérité de l’époque soviétique mais désormais réorienté par un récit privilégiant la militarisation. La Chine inscrit son « rêve spatial » dans un projet de renaissance nationale : ses réussites technologiques et scientifiques deviennent les vecteurs de son nouveau statut international. D’autres acteurs, comme l’Inde, le Japon ou les Émirats arabes unis, mobilisent l’espace pour affirmer leur modernité, renforcer leur autonomie ou projeter un leadership régional.

Char de combat : obsolescence ou renaissance ?

Depuis février 2022, les forces russes et ukrainiennes ont perdu plus de 5 000 chars de combat, un volume très supérieur à l’ensemble du parc européen actuel. Fer de lance de la doctrine soviétique dont sont issus les deux belligérants, le char a été déployé en grand nombre et s’est avéré être une cible de choix pour des drones devenus de plus en plus nombreux et efficaces au fil des mois. Le grand nombre de vidéos de frappes de drone contre des chars a d’ailleurs poussé un certain nombre d’observateurs à conclure, une fois de plus, à l’obsolescence de ceux-ci sur un champ de bataille moderne. Cette approche doit être nuancée par une étude plus fine des pertes, les drones n’étant que rarement à l’origine de la perte elle-même causée par la conjugaison de plusieurs facteurs comme les mines, l’artillerie ou d’autres armes antichar.

Cambodge-Thaïlande : un accord de paix en trompe-l’oeil

Après le Moyen-Orient, Donald Trump a vu en Asie du Sud-Est une nouvelle opportunité de consolider son image de président faiseur de paix. Confirmée à la dernière minute par la Maison-Blanche, sa participation au sommet de l’Association des Nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN) a ainsi été conditionnée à l’organisation en grande pompe d’une cérémonie de signature d’un accord de paix entre le Cambodge et la Thaïlande.

Europe-Russie : évaluation des rapports de force

Les pays européens ne peuvent plus éluder la « question russe » car la Russie a choisi la guerre. Ils disposent du potentiel nécessaire, c’est-à-dire des moyens économiques, des compétences militaires et du savoir-faire technologique pour faire face à la Russie d’ici 2030 à condition de faire preuve de volonté politique.

Un an de présidence Prabowo : entre populisme économique et reflux démocratique

Élu à presque 60 % des suffrages en février 2024, Prabowo Subianto est officiellement devenu le huitième président de la République indonésienne le 20 octobre 2024. Adoubé par son prédécesseur et ancien rival, Joko « Jokowi » Widodo, porté par une immense popularité, en particulier auprès de la jeunesse, le nouveau chef de l’État n’a pas tardé à mettre en œuvre son programme pour une « Indonésie qui avance » (Indonesia Maju).

Quelle autonomie capacitaire pour l’Europe ? Une analyse multi-domaine

La dégradation de la situation sécuritaire en Europe depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine incite les pays européens à accroître significativement leurs capacités militaires pour rester dissuasifs face à la menace majeure que représente désormais la Fédération de Russie. Par ailleurs, la politique américaine de burden shifting incite les Européens à envisager une moindre contribution des États-Unis à la défense du continent en général. Ce constat appelle à identifier plus finement le degré d’autonomie capacitaire des nations européennes et de leurs armées.

Turquie 2050 - Inflation ; CHP et l’État-AKP ; Turquie-Qatar

Repères sur la Turquie n° 32 - Le programme « Turquie 2050 » développe une analyse prospective sur les thèmes de la diplomatie, de la politique intérieure et de l’économie turques afin d’y anticiper les dynamiques des trente prochaines années.

États-Unis/Taïwan : le temps de la confusion stratégique

En s’opposant à la volonté de la Chine d’annexer Taïwan, les États-Unis d’Amérique contribuent, depuis des décennies, au maintien du statu quo, toute tentative d’invasion chinoise entraînant, avec une potentielle intervention américaine, le risque d’une nouvelle guerre mondiale. Mais dans l’agitation suscitée par les conséquences internationales du retour au pouvoir de Donald Trump, une question sème le trouble dans les esprits : à l’égard de Taïwan, quelle sera l’attitude d’une administration dédaigneuse des alliés des États-Unis mais obsédée par la compétition avec la Chine ?

« Glaives de fer ». Une analyse militaire de la guerre d’Israël à Gaza

Le 7 octobre 2023, l’attaque du Hamas baptisée « Déluge d’al-Aqsa » a provoqué un choc majeur et a conduit Israël à déclencher la guerre la plus longue de son histoire. L’opération « Glaives de fer » se distingue par son intensité inédite, tant par l’engagement de forces terrestres massives que par la puissance de feu déployée.

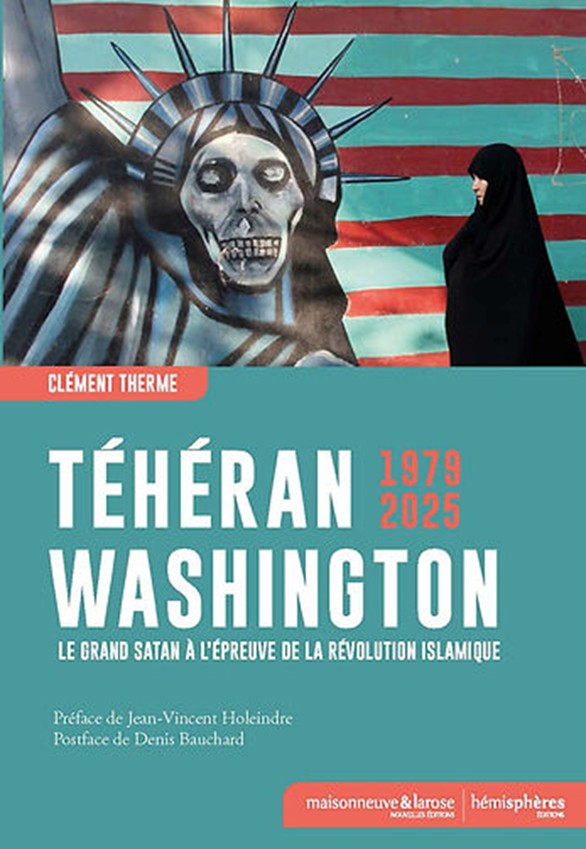

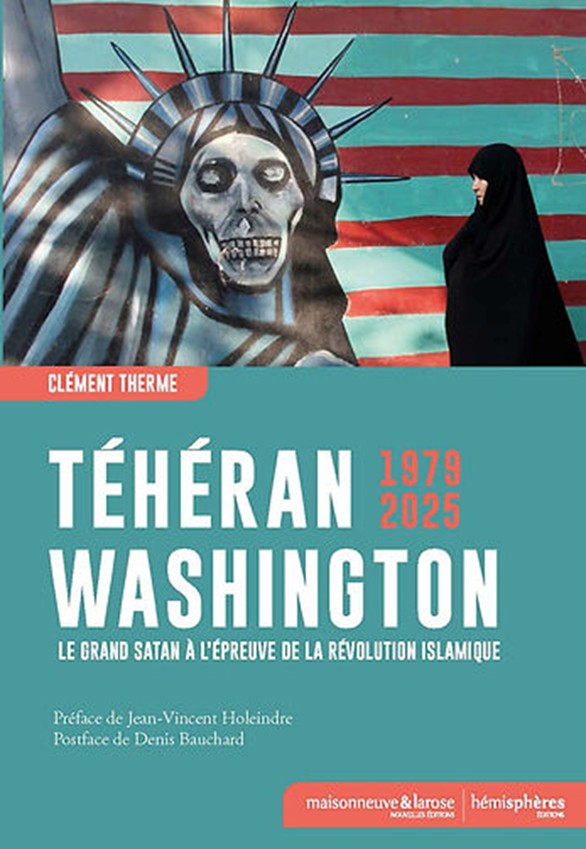

Téhéran-Washington, 1979-2025. Le grand Satan à l'épreuve de la révolution islamique

La Révolution islamique de 1979 a remplacé une monarchie pro-occidentale par un régime théocratique déterminé à s’opposer l’influence américaine au Moyen-Orient. Les relations diplomatiques entre les États-Unis et l’Iran ont dès lors été marquées par une méfiance réciproque, des divergences idéologiques et des rivalités géopolitiques.

Les narratifs spatiaux : Enjeux stratégiques et perspective européenne

Les récits que les puissances construisent autour de l’espace jouent aujourd’hui un rôle déterminant dans leur stratégie. Aux États-Unis, la référence à la frontière et à la destinée manifeste continue de structurer un narratif d’expansion, où l’exploration spatiale incarne la vocation nationale à repousser les limites et à maintenir une excellence technologique. En Russie, le spatial demeure un instrument central de puissance et de prestige, hérité de l’époque soviétique mais désormais réorienté par un récit privilégiant la militarisation. La Chine inscrit son « rêve spatial » dans un projet de renaissance nationale : ses réussites technologiques et scientifiques deviennent les vecteurs de son nouveau statut international. D’autres acteurs, comme l’Inde, le Japon ou les Émirats arabes unis, mobilisent l’espace pour affirmer leur modernité, renforcer leur autonomie ou projeter un leadership régional.

Char de combat : obsolescence ou renaissance ?

Depuis février 2022, les forces russes et ukrainiennes ont perdu plus de 5 000 chars de combat, un volume très supérieur à l’ensemble du parc européen actuel. Fer de lance de la doctrine soviétique dont sont issus les deux belligérants, le char a été déployé en grand nombre et s’est avéré être une cible de choix pour des drones devenus de plus en plus nombreux et efficaces au fil des mois. Le grand nombre de vidéos de frappes de drone contre des chars a d’ailleurs poussé un certain nombre d’observateurs à conclure, une fois de plus, à l’obsolescence de ceux-ci sur un champ de bataille moderne. Cette approche doit être nuancée par une étude plus fine des pertes, les drones n’étant que rarement à l’origine de la perte elle-même causée par la conjugaison de plusieurs facteurs comme les mines, l’artillerie ou d’autres armes antichar.

Cambodge-Thaïlande : un accord de paix en trompe-l’oeil

Après le Moyen-Orient, Donald Trump a vu en Asie du Sud-Est une nouvelle opportunité de consolider son image de président faiseur de paix. Confirmée à la dernière minute par la Maison-Blanche, sa participation au sommet de l’Association des Nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN) a ainsi été conditionnée à l’organisation en grande pompe d’une cérémonie de signature d’un accord de paix entre le Cambodge et la Thaïlande.

Europe-Russie : évaluation des rapports de force

Les pays européens ne peuvent plus éluder la « question russe » car la Russie a choisi la guerre. Ils disposent du potentiel nécessaire, c’est-à-dire des moyens économiques, des compétences militaires et du savoir-faire technologique pour faire face à la Russie d’ici 2030 à condition de faire preuve de volonté politique.

Un an de présidence Prabowo : entre populisme économique et reflux démocratique

Élu à presque 60 % des suffrages en février 2024, Prabowo Subianto est officiellement devenu le huitième président de la République indonésienne le 20 octobre 2024. Adoubé par son prédécesseur et ancien rival, Joko « Jokowi » Widodo, porté par une immense popularité, en particulier auprès de la jeunesse, le nouveau chef de l’État n’a pas tardé à mettre en œuvre son programme pour une « Indonésie qui avance » (Indonesia Maju).

Quelle autonomie capacitaire pour l’Europe ? Une analyse multi-domaine

La dégradation de la situation sécuritaire en Europe depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine incite les pays européens à accroître significativement leurs capacités militaires pour rester dissuasifs face à la menace majeure que représente désormais la Fédération de Russie. Par ailleurs, la politique américaine de burden shifting incite les Européens à envisager une moindre contribution des États-Unis à la défense du continent en général. Ce constat appelle à identifier plus finement le degré d’autonomie capacitaire des nations européennes et de leurs armées.

Turquie 2050 - Inflation ; CHP et l’État-AKP ; Turquie-Qatar

Repères sur la Turquie n° 32 - Le programme « Turquie 2050 » développe une analyse prospective sur les thèmes de la diplomatie, de la politique intérieure et de l’économie turques afin d’y anticiper les dynamiques des trente prochaines années.

États-Unis/Taïwan : le temps de la confusion stratégique

En s’opposant à la volonté de la Chine d’annexer Taïwan, les États-Unis d’Amérique contribuent, depuis des décennies, au maintien du statu quo, toute tentative d’invasion chinoise entraînant, avec une potentielle intervention américaine, le risque d’une nouvelle guerre mondiale. Mais dans l’agitation suscitée par les conséquences internationales du retour au pouvoir de Donald Trump, une question sème le trouble dans les esprits : à l’égard de Taïwan, quelle sera l’attitude d’une administration dédaigneuse des alliés des États-Unis mais obsédée par la compétition avec la Chine ?

« Glaives de fer ». Une analyse militaire de la guerre d’Israël à Gaza

Le 7 octobre 2023, l’attaque du Hamas baptisée « Déluge d’al-Aqsa » a provoqué un choc majeur et a conduit Israël à déclencher la guerre la plus longue de son histoire. L’opération « Glaives de fer » se distingue par son intensité inédite, tant par l’engagement de forces terrestres massives que par la puissance de feu déployée.

Téhéran-Washington, 1979-2025. Le grand Satan à l'épreuve de la révolution islamique

La Révolution islamique de 1979 a remplacé une monarchie pro-occidentale par un régime théocratique déterminé à s’opposer l’influence américaine au Moyen-Orient. Les relations diplomatiques entre les États-Unis et l’Iran ont dès lors été marquées par une méfiance réciproque, des divergences idéologiques et des rivalités géopolitiques.

Pourquoi Taïwan se prépare au risque d'une invasion "imminente" par la Chine

Le président de l'île veut que l'armée se prépare à un potentiel conflit armé avec Pékin "d'ici 2027". Un objectif qui s'accompagne d'une nouvelle hausse du budget de la défense.

Donald Trump menace à nouveau le Venezuela

Le président américain Donald Trump semble avoir endossé son costume d’homme de guerre lorsqu’il s’agit du Venezuela. Le locataire de la Maison Blanche menace à nouveau le pays d'une intervention terrestre : l'espace aérien vénézuélien est fermé et le plus grand porte-avions du monde est positionné dans la mer des Caraïbes.

Un an après la chute de Bachar al-Assad : "Les Syriens respirent mais la vie quotidienne reste très difficile"

Les Syriens marquent ce lundi le premier anniversaire du renversement du régime de Bachar al-Assad, le 8 décembre 2024. Après près de 14 ans de guerre, la transition reste fragile dans un pays sinistré et en proie aux violences entre communautés. A la tête d’une mosaïque ethnique et religieuse, Ahmed al-Chareh, le président par intérim, s’est engagé à instaurer un régime inclusif avec pour priorité le rétablissement économique du pays.

France-Israël, une relation en tensions

L’état aujourd’hui exécrable des relations diplomatiques entre la France et Israël s’inscrit dans une histoire longue, où la bienveillance et la sympathie n’ont pas empêché la survenue de crises à répétition entre les deux pays.

Nouvelle stratégie de sécurité nationale de Donald Trump : l'Europe dans le viseur

Le président des États-Unis cible frontalement les démocraties libérales européennes, tout en affirmant des liens idéologiques avec les partis d’extrême droite.

Thierry de Montbrial : « Un effondrement de l'Ukraine n’est pas à exclure »

La démission d’Andriy Yermak, bras droit de Zelensky, sur fond de scandale de corruption, aura de lourdes conséquences sur l’issue du conflit, analyse Thierry de Montbrial, fondateur et président exécutif de l’Ifri, pour qui la lutte pour le pouvoir au sein du système ukrainien va s’intensifier.

Rapports de force Europe-Russie : « Les Européens ont les moyens pour faire face à la menace russe »

Auditionné par la commission des affaires européennes du Sénat, Elie Tenenbaum présente les points clés du rapport de force entre la Russie et l’Europe. Si la Russie dispose de la supériorité militaire terrestre, l’Europe bénéficie d’un net avantage dans les autres secteurs.

En Inde, la tournée de Vladimir Poutine qui bouscule l’idée d’une Russie isolée

Pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine, le président russe est attendu en Inde à partir du 4 décembre. Il lui faut notamment sécuriser les achats de pétrole par New Delhi.

Un an après Bachar-el-Assad, une Syrie encore fragile

Sens Public revient sur la situation en Syrie. Il y a un an, le 8 décembre 2024, tombait le régime du dictateur syrien Bachar El Assad. Douze mois plus tard, l’heure est au bilan pour les Syriens...

« Guerre avec l’Europe » : « Lorsque Poutine fait cette déclaration, il se garde bien de dire qu’elle a déjà commencé »

« Si l’Europe le souhaite et commence, nous sommes prêts dès maintenant », a déclaré ce mardi le président russe. Mais, dans la culture russe, un conflit ne nécessite pas de recourir aux moyens militaires, analyse le chercheur Dimitri Minic.

Donald Trump menace à nouveau le Venezuela

Le président américain Donald Trump semble avoir endossé son costume d’homme de guerre lorsqu’il s’agit du Venezuela. Le locataire de la Maison Blanche menace à nouveau le pays d'une intervention terrestre : l'espace aérien vénézuélien est fermé et le plus grand porte-avions du monde est positionné dans la mer des Caraïbes.

Nouvelle stratégie de sécurité nationale de Donald Trump : l'Europe dans le viseur

Le président des États-Unis cible frontalement les démocraties libérales européennes, tout en affirmant des liens idéologiques avec les partis d’extrême droite.

La France se fourvoie-t-elle dans ses relations avec la Chine ?

La semaine dernière, du 3 au 5 décembre, Emmanuel Macron s’est rendu en Chine afin d’y rencontrer son homologue le président Xi Jinping. Comment lire le dialogue sino-français malgré un déséquilibre bilatéral très net ? Emmanuel Macron s'illusionne-t-il sur la capacité de la France à négocier ?

Un an après Bachar-el-Assad, une Syrie encore fragile

Sens Public revient sur la situation en Syrie. Il y a un an, le 8 décembre 2024, tombait le régime du dictateur syrien Bachar El Assad. Douze mois plus tard, l’heure est au bilan pour les Syriens...

Europe-Russie : évaluation des rapports de forces

Audition d'Élie Tenenbaum, directeur du Centre des études de sécurité de l’Ifri, suite de la publication de l'étude « Europe-Russie : Évaluation des rapports de force ».

Emmanuel Macron peut-il faire bouger Xi Jinping ?

Le président français entame une visite d’État en Chine de mercredi à vendredi, alors que les contentieux commerciaux s’accumulent entre Pékin et Paris. Pour en parler, France 24 reçoit Marc Julienne, le directeur du Centre Asie de l'Ifri.

Guerre contre les cartels : jusqu'où peuvent aller les États-Unis ?

Des révélations concernant les agissements du secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, posent question quant au cadre légal des opérations américaines menées dans les Caraïbes.

L'État islamique contre le monde

Comment Daech a-t-il émergé et réussi à proclamer un califat en plein XXIe siècle ? Cet épisode du podcast "Sur les Chemins de l'Orient" accueille Marc Hecker, directeur exécutif de l'Ifri et spécialiste du terrorisme, pour retracer l'histoire de l'État Islamique.

Appréhender la menace russe. De l’Ukraine au retour du service militaire [Le Casque et la Plume #16]

Pour ce nouvel épisode du « Casque et la plume », Olivier Schmitt, Ulrike Franke et Elie Tenenbaum débattent des plans de paix pour l’Ukraine, mais aussi de la polémique autour du discours du chef d’état-major des armées et du retour du service militaire.

La paix en Ukraine peut-elle conduire à la guerre en Europe ?

Ces dernières semaines, les Européens et les Américains ont proposé des plans pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Une guerre aux portes de l'Europe. Emmanuel Macron a annoncé le retour du service national volontaire. Doit-on préparer les esprits à la guerre ? Quel avenir pour l'Ukraine ?

Armes nucléaires : le retour ?

Faut-il avoir peur des armes nucléaires dont les autocrates brandissent la menace, de Vladimir Poutine à Donald Trump ? Héloïse Fayet, responsable du programme dissuasion et prolifération au Centre des études de sécurité de l'Ifri, s'entretient avec Émilie Aubry pour répondre à cette question.

Faire Nation : « Menaces diffuses, société fracturée ? »

Dans cet épisode de "Faire Nation", Rachid Azizi reçoit Marc Hecker pour analyser les menaces qui traversent nos sociétés : terrorisme, radicalisation, polarisation. Autant de phénomènes diffus mais bien réels, qui nourrissent la peur et mettent à l’épreuve la cohésion démocratique.

L'Ukraine sur la brèche

Alors que le plan de paix américain, passé de 28 à 19 points, se heurte aux conditions russes, un scandale de corruption fragilise Volodymyr Zelensky. La paix a-t-elle une chance d’aboutir, et à quel prix pour l’Ukraine et l’Europe ? Tatiana Kastouéva-Jean, directrice du Centre Russie/Eurasie de l'Ifri, analyse la situation actuelle.

Soutenez une recherche française indépendante

L'Ifri, fondation reconnue d'utilité publique, s'appuie en grande partie sur des donateurs privés – entreprises et particuliers – pour garantir sa pérennité et son indépendance intellectuelle. Par leur financement, les donateurs contribuent à maintenir la position de l’Institut parmi les principaux think tanks mondiaux. En bénéficiant d’un réseau et d’un savoir-faire reconnus à l’international, les donateurs affinent leur compréhension du risque géopolitique et ses conséquences sur la politique et l’économie mondiales. En 2025, l’Ifri accompagne plus de 80 entreprises et organisations françaises et étrangères.