Économie

L'économie est un attribut essentiel de la puissance et une composante majeure des relations internationales. Alors que les tensions géopolitiques augmentent, les interdépendances économiques restent fortes.

Sujets liés

Blaming El Norte: The Economic Realities of Anti-Americanism South of the Rio Grande

Depuis plus d'un demi-siècle, Cuba a captivé l'attention de l'Amérique en incarnant le symbole de l'anti-américanisme aux portes des Etats-Unis. Comme les relations normalisées entre les États-Unis et la Cuba ont signé la fin de ces hostilités iconiques, beaucoup se demandent si la rhétorique de Guerre Froide de Castro est finalement morte.

Le concept de risque pays

L’expression « risque pays » a émergé dans les années 1960 aux États-Unis. Son acception a évolué au fil du temps, sans qu’une définition ne s’impose véritablement.

COP21 : quelles chances de succès ?

Depuis la Conférence de Copenhague en 2009, la négociation climatique internationale fait du surplace. Elle ne pourrait être débloquée qu’en mettant au coeur des discussions la question de la tarification internationale du carbone.

Le système Poutine : bâti pour durer ?

L’annexion de la Crimée et la crise ukrainienne ont permis à Vladimir Poutine d’incarner de nouveau une Russie dominante, autour de valeurs conservatrices rassemblant la nation.

La logique non économique de Vladimir Poutine

La crise économique russe ne découle pas des décisions occidentales suite au conflit russo-ukrainien. Cette crise était prévue et annoncée.

Le double défi économique du Brésil

Acteur économique et politique incontournable des relations internationales depuis le début des années 2000, le Brésil connaît une croissance ralentie depuis 2011. Compte tenu du manque d’investissement dans les secteurs innovants et performants et de la persistance de très fortes inégalités sociales, le questionnement sur la trajectoire d’émergence brésilienne reste entier.

L’Indonésie, une économie « décevante »

Aux côtés de la Malaisie et de la Thaïlande, l’Indonésie fait partie des économies dites du « miracle asiatique » et appartient à la deuxième génération des nouvelles économies industrialisées.

Le Nigeria : atouts et défis d’une puissance émergente

Le Nigeria, géant d’Afrique avec ses 174 millions d’habitants, concentre les peurs et les espoirs de ses voisins. Il est aussi le symbole de tous les excès positifs ou négatifs. Depuis l’indépendance en 1960, le pays a traversé de nombreuses épreuves (guerre du Biafra, coups d’État), mais depuis 1999 avec l’élection d’Olusegun Obansanjo, la vie politique se normalise comme en atteste l’élection récente de Muhammadu Buhari.

La Côte d’Ivoire : un rebond économique rapide

Les autorités ivoiriennes annoncent pour 2015 un taux de croissance économique de plus de 10 %. Optimisme démesuré en cette année d’élection présidentielle ? Sans doute. Consolidation d’une reprise entamée depuis la fin de la crise politico-militaire en 2011 ? Certainement.

Persistence and Evolutions of the Rentier State Model in Gulf Countries

Un modèle économique général de compréhension des États du Moyen-Orient a été élaboré par la science politique dans les années 1980, sur la base du concept de rente comme facteur de richesse, autour duquel le modèle économique autant que la gouvernance des pays riches en énergie se sont réorganisés. Le cas particulier des pays du CCG en tant qu’États rentiers a été la pierre angulaire de ce concept car ils possèdent la part la plus importante des ressources énergétiques au monde.

Neutralité de l’internet : dépasser les scandales

Alors que le trafic sur internet explose et que de nouvelles infrastructures coûteuses doivent être déployées, la « neutralité du net » fait débat.

Internet et les errances du multistakeholderism

Le débat sur la gouvernance de l’internet oppose à la conception multilatérale privilégiant le rôle des États et entités interétatiques, la voie d’un multistakeholderism qui entend réunir l’ensemble des acteurs concernés : États, entreprises, experts, académiques, groupes d’internautes, etc.

La révolution Big Data

En modifiant nos modes d’approche, le Big Data change notre vision du monde, faisant passer de la démarche analogique au savoir numérique.

Puissances émergentes et internet : vers une « troisième voie » ?

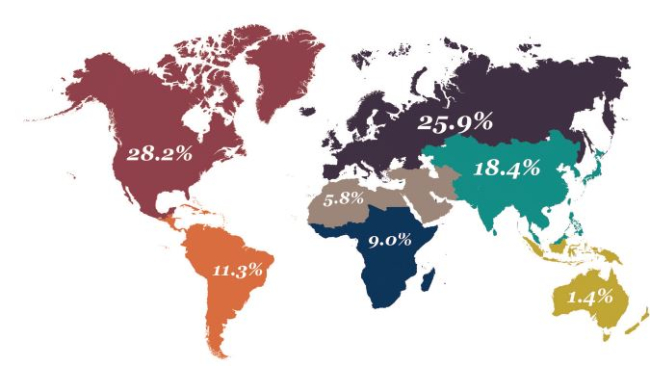

Washington occupe une place prépondérante dans la gouvernance de l’internet, ce qui ne surprend guère compte tenu des origines de ce dernier et de la prééminence technologique américaine. La majorité des internautes se trouve toutefois dans des pays non occidentaux.

La gouvernance de l’internet après Snowden

L’affaire Snowden pourrait produire des changements majeurs dans l’architecture et la gouvernance de l’internet. Les technologies devront désormais intégrer a priori les standards susceptibles de permettre aux citoyens de garder un contrôle sur les données disponibles.

Les cyberarmes : dilemmes et futurs possibles

La cyber-révolution défie les mécanismes traditionnels de dissuasion et de gestion des conflits.

Vers le grand large ? Le commerce extérieur allemand entre l'UE et les BRICS

Cette note décrit l’évolution du commerce extérieur allemand dans le monde.

Un nouvel "Agenda" pour l'Allemagne ? Comprendre les défis économiques et sociaux (2014-2030)

Souvent citée en exemple pour sa réussite économique, l’Allemagne fait face à plusieurs défis auxquels elle va devoir répondre dans les prochaines années afin de conserver sa place de leader économique.

L’intégration économique en Asie : perspectives incertaines pour l’ASEAN

Russie: un émergent qui plonge?

RAMSES 2015, "Le Défi des émergents"

Thierry de Montbrial et Philippe Moreau Defarges (dir.), Ifri/Dunod, septembre 2014.

Classement des think tanks : la France sort de l'ombre

Article de Jean-Michel Gradt paru dans Les Échos.

"La France, pays colbertiste, est allergique aux think tanks". Avec la mondialisation, la révolution 2.0 et la fin de la guerre froide, cette assertion -sans doute valable hier- est en passe de se périmer rapidement. C'est du moins ce qui ressort du dernier "Global Go-To Think Tanks Index 2015" que publie l'université de Pennsylvanie...

Le partenariat transpacifique (TPP): un accord avant tout géopolitique

Au moment de la signature du traité transpacitique (TPP), John Seaman (Centre Asie, Ifri) et Thomas Porcher (Paris School of Business) reviennent sur l'aspect géopolitique de cet accord et les relations tendues entre les Etats-Unis et la Chine.

Ce que le TTP va changer dans le commerce mondial

Le TTP (accord de libre-échange transpacifique) vise à libéraliser le commerce et les investissements entre douze Etats du Pacifique : les Etats-Unis, le Canada, le Mexique, le Pérou, le Chili, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Malaisie, Singapour, le Brunei, le Viêt Nam et le Japon. Douze Etats, qui regroupent 800 millions de personnes et représentent 40% de l'économie mondiale. Seule la Chine ne fait pas partie de l'accord.

Le partenariat trans-pacifique, plus qu'un accord de libre-échange

Pour John Seaman, chercheur au Centre Asie de l'Ifri, le partenariat transpacifique (TPP) vise à restructurer l’environnement régional de la Chine.

Le Nigeria contraint à la diversification

La situation économique de la Chine

Depuis son entrée dans l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2001, la Chine est devenue la deuxième économie mondiale. Pourtant, sa croissance décélère depuis des mois et a atteint son rythme le plus faible depuis 25 ans. Alors quel est l'impact de la situation économique en Chine sur l'économie mondiale et sur les relations internationales ?

La Chine est-elle une économie de marché ?

La Chine, une économie de marché ? La question peut paraître saugrenue. La Chine est la deuxième économie mondiale par la taille, sa part du marché mondial est en croissance régulière, preuve de sa compétitivité. Du coup, on a qualifié de « capitalisme rouge » le régime créé par Deng Xiao Ping, quelle preuve supplémentaire faudrait-il pour la qualifier « d’économie de marché » ?

Avantages et inconvénients de la baisse du prix du pétrole

C’est une courbe qui décline, par à-coups, depuis 2008. De 146 dollars le baril cette année-là – ce fut un pic –, le baril du pétrole a progressivement reculé, de 125 dollars en 2010-2011, à 112 dollars en juin 2014. Il est tombé à 55 dollars six mois plus tard, pour atteindre vendredi 34,7 dollars le baril à New York. Les pays producteurs pleurent, tandis que leurs clients, les consommateurs, se frottent les mains.

Afrique : les classes moyennes « ni pauvres ni riches » tirent la consommation

Qui appartient à la classe moyenne africaine ? Depuis l'explosion des malls au début de la décennie, il y a un engouement s'agissant des classes moyennes émergentes et la Banque africaine de développement (Bad) a cherché à les cerner, distinguant ainsi trois catégories en 2011. Selon la Bad, ils sont ainsi 300 millions de consommateurs avec un revenu en parité de pouvoir d'achat (PPA) de 2 à 20 dollars par jour.

Lire l'article dans son intégralité

La politique de l'enfant unique en Chine

Claude Meyer revient sur Radio classique sur la fin de la politique de l'enfant unique en Chine.

Soutenez une recherche française indépendante

L'Ifri, fondation reconnue d'utilité publique, s'appuie en grande partie sur des donateurs privés – entreprises et particuliers – pour garantir sa pérennité et son indépendance intellectuelle. Par leur financement, les donateurs contribuent à maintenir la position de l’Institut parmi les principaux think tanks mondiaux. En bénéficiant d’un réseau et d’un savoir-faire reconnus à l’international, les donateurs affinent leur compréhension du risque géopolitique et ses conséquences sur la politique et l’économie mondiales. En 2025, l’Ifri accompagne plus de 80 entreprises et organisations françaises et étrangères.