Alliances militaires

Alors que dans l’OTAN demeure le fondement de la défense collective en Atlantique-Nord, l’Union européenne développe sa politique de défense commune. À l’échelle internationale, les partenariats stratégiques se multiplient avec une grande fluidité.

Sujets liés

Une base industrielle de défense transatlantique ? Deux analyses contrastées

L'évolution du paysage de la coopération mondiale en matière de défense met la relation transatlantique au défi. Alors que les tensions géopolitiques augmentent et que l'environnement de menaces devient plus complexe, la capacité de l'Europe à assurer au mieux sa sécurité tout en maintenant sa relation avec les États-Unis est devenue primordiale. Ce Focus stratégique offre deux points de vue contrastés sur la dynamique des relations industrielles de défense entre les États-Unis et l'Europe, en soulignant les défis et les opportunités qui attendent les deux parties.

Les États-Unis de Trump, adversaires stratégiques et idéologiques de l’Europe

Le pire cauchemar sécuritaire des Européens semble se produire : mardi 18 février 2025, les ministres des affaires étrangères américain et russe Marco Rubio et Sergueï Lavrov se sont retrouvés en Arabie saoudite pour engager la normalisation des relations entre leurs deux pays. La réunion avait aussi pour objectif de mettre en place des négociations de paix pour l’Ukraine. Susceptibles d’affecter tout le vieux continent, les échanges se sont néanmoins déroulés sans les Européens ni les Ukrainiens.

Pologne, première armée d'Europe en 2035 ? Perspectives et limites d'un réarmement

Cette étude cherche à éclairer le public français sur l’évolution de la politique de sécurité et de défense de la Pologne depuis la fin de la guerre froide, puis à évaluer l’importance et la crédibilité du renforcement capacitaire amorcé en 2022, avant de proposer une série de recommandations sur l’évolution de la coopération franco-polonaise.

La coopération de sécurité maritime dans le Pacifique

La France joue un rôle important dans la sécurité maritime du Pacifique, notamment à travers la participation active de ses territoires d'outre-mer et la contribution de ses forces armées stationnées aux initiatives de coopération régionale.

Le dilemme de la relation militaire franco-africaine : réinventer ou tourner la page ?

L’origine de la présence et de la coopération militaires en Afrique remonte au pacte tacite de la décolonisation de l’Afrique francophone. Cette coopération a permis la création des armées africaines des anciennes colonies et s’inscrivait dans le projet visant à éviter l’expansion du communisme et à maintenir l’influence de la France dans les pays nouvellement indépendants.

La relation russo-iranienne à l'épreuve de l'escalade militaire au Moyen-Orient

Les relations entre Téhéran et Moscou ont connu un nouvel élan depuis le début de la guerre en Ukraine, passant d'une relation transactionnelle et asymétrique depuis 1991 à la construction d'un véritable partenariat stratégique. Néanmoins, malgré l’approfondissement des coopérations militaire, spatiale, cyber, policière et nucléaire civile, Moscou se montre réticent à s’engager directement aux côtés de Téhéran contre les États-Unis et leurs alliés au Moyen-Orient. Des différences de statut et d’approches freinent ainsi toujours la construction d’une alliance anti-occidentale entre la Russie et l’Iran.

Japon : décrypter la vision stratégique du Premier ministre Ishiba. Vers une version asiatique de l’OTAN ?

Shigeru Ishiba a été élu à la tête du Japon début octobre. Sa proposition de réviser l’alliance de sécurité avec les États-Unis et créer une version asiatique de l’OTAN a attiré l’attention et suscité de vifs débats.

Devenir secrétaire général de l'OTAN. Entre critères objectifs, coutumes et homogénéité

Après dix ans à la tête de l’OTAN de 2014 à 2024, un record de longévité dû au contexte particulier de la guerre en Ukraine, le Norvégien Jens Stoltenberg quitte ses fonctions de secrétaire général. Son successeur, choisi par les chefs d’État et de gouvernement des États membres, sera Mark Rutte, Premier ministre des Pays-Bas pendant près de quatorze ans. Cette nomination invite à questionner les critères et les logiques de sélection des secrétaires généraux, alors que de nombreuses études démontrent l’importance significative du secrétariat international et le rôle croissant du secrétaire général dans le fonctionnement interne de l’Alliance.

EUDIS, HEDI, DIANA : que se cache-t-il derrière trois acronymes de l'innovation de défense ?

En Europe, alors que la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine montre peu de signes d'apaisement, un écart persistant subsiste entre les besoins en matière de sécurité et les dépenses de défense. Conformément à un engagement de 2006, inscrit lors du sommet de l'OTAN au Pays de Galles en 2014, les membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) doivent consacrer au moins 2 % de leur produit intérieur brut (PIB) national à la défense, dont 20 % doivent être investis dans l'équipement ainsi que la recherche et le développement. En 2024, seuls 23 Alliés sur 32 devraient atteindre ou dépasser cet objectif, bien qu'il s'agisse d'une amélioration notable par rapport aux trois pays en 2014. Ce total inclut les États-Unis (US), qui consacrent 3,38 % de leur PIB à la défense, représentant près de 70 % de l'ensemble des dépenses de défense des membres de l'OTAN.

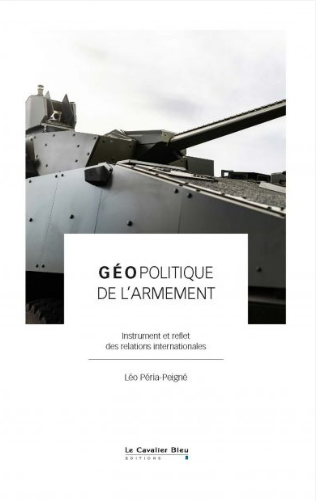

Géopolitique de l’armement. Instrument et reflet des relations internationales

« La guerre est la continuation de la politique par d’autres moyens », et le premier de ces moyens est l’armement. En permettant aux États d’imposer leurs objectifs politiques à d’autres, ou de s’en prémunir, l’armement est donc un objet géopolitique majeur.

Une base industrielle de défense transatlantique ? Deux analyses contrastées

L'évolution du paysage de la coopération mondiale en matière de défense met la relation transatlantique au défi. Alors que les tensions géopolitiques augmentent et que l'environnement de menaces devient plus complexe, la capacité de l'Europe à assurer au mieux sa sécurité tout en maintenant sa relation avec les États-Unis est devenue primordiale. Ce Focus stratégique offre deux points de vue contrastés sur la dynamique des relations industrielles de défense entre les États-Unis et l'Europe, en soulignant les défis et les opportunités qui attendent les deux parties.

Les États-Unis de Trump, adversaires stratégiques et idéologiques de l’Europe

Le pire cauchemar sécuritaire des Européens semble se produire : mardi 18 février 2025, les ministres des affaires étrangères américain et russe Marco Rubio et Sergueï Lavrov se sont retrouvés en Arabie saoudite pour engager la normalisation des relations entre leurs deux pays. La réunion avait aussi pour objectif de mettre en place des négociations de paix pour l’Ukraine. Susceptibles d’affecter tout le vieux continent, les échanges se sont néanmoins déroulés sans les Européens ni les Ukrainiens.

Pologne, première armée d'Europe en 2035 ? Perspectives et limites d'un réarmement

Cette étude cherche à éclairer le public français sur l’évolution de la politique de sécurité et de défense de la Pologne depuis la fin de la guerre froide, puis à évaluer l’importance et la crédibilité du renforcement capacitaire amorcé en 2022, avant de proposer une série de recommandations sur l’évolution de la coopération franco-polonaise.

La coopération de sécurité maritime dans le Pacifique

La France joue un rôle important dans la sécurité maritime du Pacifique, notamment à travers la participation active de ses territoires d'outre-mer et la contribution de ses forces armées stationnées aux initiatives de coopération régionale.

Le dilemme de la relation militaire franco-africaine : réinventer ou tourner la page ?

L’origine de la présence et de la coopération militaires en Afrique remonte au pacte tacite de la décolonisation de l’Afrique francophone. Cette coopération a permis la création des armées africaines des anciennes colonies et s’inscrivait dans le projet visant à éviter l’expansion du communisme et à maintenir l’influence de la France dans les pays nouvellement indépendants.

La relation russo-iranienne à l'épreuve de l'escalade militaire au Moyen-Orient

Les relations entre Téhéran et Moscou ont connu un nouvel élan depuis le début de la guerre en Ukraine, passant d'une relation transactionnelle et asymétrique depuis 1991 à la construction d'un véritable partenariat stratégique. Néanmoins, malgré l’approfondissement des coopérations militaire, spatiale, cyber, policière et nucléaire civile, Moscou se montre réticent à s’engager directement aux côtés de Téhéran contre les États-Unis et leurs alliés au Moyen-Orient. Des différences de statut et d’approches freinent ainsi toujours la construction d’une alliance anti-occidentale entre la Russie et l’Iran.

Japon : décrypter la vision stratégique du Premier ministre Ishiba. Vers une version asiatique de l’OTAN ?

Shigeru Ishiba a été élu à la tête du Japon début octobre. Sa proposition de réviser l’alliance de sécurité avec les États-Unis et créer une version asiatique de l’OTAN a attiré l’attention et suscité de vifs débats.

Devenir secrétaire général de l'OTAN. Entre critères objectifs, coutumes et homogénéité

Après dix ans à la tête de l’OTAN de 2014 à 2024, un record de longévité dû au contexte particulier de la guerre en Ukraine, le Norvégien Jens Stoltenberg quitte ses fonctions de secrétaire général. Son successeur, choisi par les chefs d’État et de gouvernement des États membres, sera Mark Rutte, Premier ministre des Pays-Bas pendant près de quatorze ans. Cette nomination invite à questionner les critères et les logiques de sélection des secrétaires généraux, alors que de nombreuses études démontrent l’importance significative du secrétariat international et le rôle croissant du secrétaire général dans le fonctionnement interne de l’Alliance.

EUDIS, HEDI, DIANA : que se cache-t-il derrière trois acronymes de l'innovation de défense ?

En Europe, alors que la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine montre peu de signes d'apaisement, un écart persistant subsiste entre les besoins en matière de sécurité et les dépenses de défense. Conformément à un engagement de 2006, inscrit lors du sommet de l'OTAN au Pays de Galles en 2014, les membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) doivent consacrer au moins 2 % de leur produit intérieur brut (PIB) national à la défense, dont 20 % doivent être investis dans l'équipement ainsi que la recherche et le développement. En 2024, seuls 23 Alliés sur 32 devraient atteindre ou dépasser cet objectif, bien qu'il s'agisse d'une amélioration notable par rapport aux trois pays en 2014. Ce total inclut les États-Unis (US), qui consacrent 3,38 % de leur PIB à la défense, représentant près de 70 % de l'ensemble des dépenses de défense des membres de l'OTAN.

Géopolitique de l’armement. Instrument et reflet des relations internationales

« La guerre est la continuation de la politique par d’autres moyens », et le premier de ces moyens est l’armement. En permettant aux États d’imposer leurs objectifs politiques à d’autres, ou de s’en prémunir, l’armement est donc un objet géopolitique majeur.

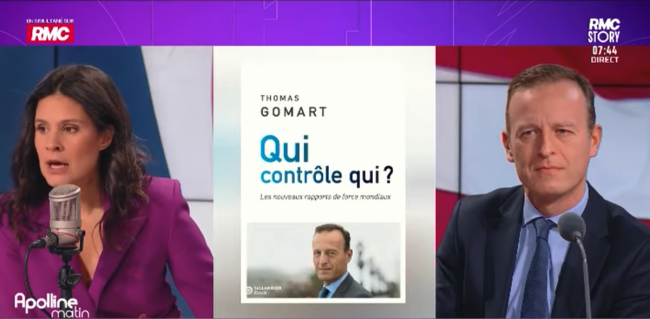

Thomas Gomart : « Donald Trump s’est laissé tordre le bras par Benjamin Netanyahu »

Selon Thomas Gomart, l'Europe n'a ni anticipé la trajectoire qu'allait prendre la Russie après l'annexion de la Crimée, ni le fait qu'elle allait devoir s'occuper de la question russe par elle-même, au regard de la reconfiguration transatlantique.

Les F-35 belges au coeur d'une "illusion" de protection nucléaire entretenue par les Etats-Unis : "On peut presque parler de racket"

Les F-35 sont bien là, les bombes nucléaires aussi, mais la doctrine qui devait les encadrer prend des airs de piste trouée. En gommant la dissuasion élargie de son plan de vol, les Etats-Unis laissent l’Europe sous une protection nucléaire… effritée. La dépendance, elle, est toujours très solide.

L'accord de défense entre l'Union européenne et l'Inde, une première étape pour éloigner New Delhi de Moscou

L'Inde et l'Union européenne ont signé mardi un accord de défense et de sécurité. Face aux Etats-Unis et à la Chine, les Européens veulent rallier l'Inde à une « troisième voie » et parient sur ce partenariat pour éloigner New Delhi de Moscou.

Trump contre l'Europe

Une semaine sous haute tension aussi sur le plan international avec le bras de fer entre Donald Trump et les Européens sur fond de menace d'annexion du Groenland... Une semaine de provocations, d'intimidation voire d'humiliation, alors que reste-t-il du droit et de la morale face à un président américain qui gouverne par la pression et l’instabilité permanente ? Qui peut arrêter Donald Trump ?

Réinventer le système multilatéral

Alors que le Conseil de la paix porté par Donald Trump s'est réuni pour la première fois le 22 janvier à Davos, rassemblant une vingtaine de chefs d’État dont Javier Milei et Viktor Orban, l'ordre multilatéral vacille. Peut-il perdurer, ou doit-il être réinventé ?

Un « Ubu Trump » qui se pose « en parrain du système occidental » face à une Europe frileuse attachée à la paix : qui va remporter l’affrontement ?

Que faire face à un allié et tout-puissant protecteur devenu un adversaire ? C’est le défi qui se pose à l’Europe depuis la réélection de Donald Trump. Dans un essai au scalpel, le directeur de l’Ifri décrypte ce face-à-face, et d’autres. Un exercice éclairant.

Trump à Davos : la menace et la rupture ?

Donald TRUMP est en Europe, avec un objectif politique prioritaire, martelé pendant son discours de Davos : Oui, le Groenland doit devenir un territoire américain… Une nouvelle séquence dans le bras de fer entre Donald TRUMP et les Européens ; une nouvelle leçon économique et culturelle faite à l’Europe, qui selon lui gâche son potentiel à cause de l’immigration… Une logorrhée de près d’une heure ½, mélange d'auto-congratulation, de flèches lancées contre Emmanuel MACRON notamment, de provocation, d’intimidation, d’humiliation.

Thomas Gomart, historien : « La vision du monde de Trump est plus proche de celle de Poutine que de celle des dirigeants européens »

Pour l’historien, la sécurité et la prospérité de l’Europe sont plus que jamais menacées par les coups de pression et les marchandages du président américain, dont l’idéologie est proche de celle de Vladimir Poutine.

Trump et l'Europe : "Il faut trouver un équilibre"

Cet entretien avec Thomas Gomart, directeur de l’Ifri, analyse les tensions croissantes au sein de la relation transatlantique sous la présidence de Donald Trump. L'expert explore la vulnérabilité de l'Europe face à une administration américaine qui adopte une posture de domination, exigeant des contreparties financières et commerciales en échange de sa protection militaire.

Groenland : l'Europe peut-elle vraiment s'opposer à Trump ?

Les invités de cet épisode du podcast "On refait le monde" sont : Jean-Louis Lozier, ancien commandant de sous-marin et de zone maritime Atlantique ; Constance Le Grip, députée apparentée EPR des Hauts-de-Seine, vice-présidente de la commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale ; Mikaa Mered, chercheur en géopolitique de la transition énergétique, spécialiste de l'hydrogène, du Groenland et des Pôles, et Nicolas Burnens, grand reporter RTL en direct du Groenland.

Réinventer le système multilatéral

Alors que le Conseil de la paix porté par Donald Trump s'est réuni pour la première fois le 22 janvier à Davos, rassemblant une vingtaine de chefs d’État dont Javier Milei et Viktor Orban, l'ordre multilatéral vacille. Peut-il perdurer, ou doit-il être réinventé ?

Trump et l'Europe : "Il faut trouver un équilibre"

Cet entretien avec Thomas Gomart, directeur de l’Ifri, analyse les tensions croissantes au sein de la relation transatlantique sous la présidence de Donald Trump. L'expert explore la vulnérabilité de l'Europe face à une administration américaine qui adopte une posture de domination, exigeant des contreparties financières et commerciales en échange de sa protection militaire.

Trump à Davos : la menace et la rupture ?

Donald TRUMP est en Europe, avec un objectif politique prioritaire, martelé pendant son discours de Davos : Oui, le Groenland doit devenir un territoire américain… Une nouvelle séquence dans le bras de fer entre Donald TRUMP et les Européens ; une nouvelle leçon économique et culturelle faite à l’Europe, qui selon lui gâche son potentiel à cause de l’immigration… Une logorrhée de près d’une heure ½, mélange d'auto-congratulation, de flèches lancées contre Emmanuel MACRON notamment, de provocation, d’intimidation, d’humiliation.

Groenland : l'Europe peut-elle vraiment s'opposer à Trump ?

Les invités de cet épisode du podcast "On refait le monde" sont : Jean-Louis Lozier, ancien commandant de sous-marin et de zone maritime Atlantique ; Constance Le Grip, députée apparentée EPR des Hauts-de-Seine, vice-présidente de la commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale ; Mikaa Mered, chercheur en géopolitique de la transition énergétique, spécialiste de l'hydrogène, du Groenland et des Pôles, et Nicolas Burnens, grand reporter RTL en direct du Groenland.

Donald Trump est-il notre allié ?

Ces dernières semaines, le Président américain est sur tous les fronts. Que ce soit dans sa volonté d'annexer le Groenland au nom de la sécurité de son pays, ou pour soutenir la "déclaration de Paris" sur l'Ukraine. Quelle est la doctrine de Donald Trump ? Est-il notre allié ?

Europe-Russie : évaluation des rapports de forces

Audition d'Élie Tenenbaum, directeur du Centre des études de sécurité de l’Ifri, suite de la publication de l'étude « Europe-Russie : Évaluation des rapports de force ».

La paix en Ukraine peut-elle conduire à la guerre en Europe ?

Ces dernières semaines, les Européens et les Américains ont proposé des plans pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Une guerre aux portes de l'Europe. Emmanuel Macron a annoncé le retour du service national volontaire. Doit-on préparer les esprits à la guerre ? Quel avenir pour l'Ukraine ?

L'Ukraine sur la brèche

Alors que le plan de paix américain, passé de 28 à 19 points, se heurte aux conditions russes, un scandale de corruption fragilise Volodymyr Zelensky. La paix a-t-elle une chance d’aboutir, et à quel prix pour l’Ukraine et l’Europe ? Tatiana Kastouéva-Jean, directrice du Centre Russie/Eurasie de l'Ifri, analyse la situation actuelle.

Europe-Russie à l'horizon 2030 : quel rapport de force ?

Dans ce nouvel épisode du Monde selon l'Ifri, Marc Hecker reçoit Thomas Gomart, directeur de l'Ifri, pour décrypter l'étude de l'Ifri publiée le 4 novembre 2025 : « Europe-Russie : évaluation des rapports de force ».

Europe, Russie : évaluation des rapports de force

L’Europe aurait tort de sous-estimer la menace russe. Partisane de la force, la Russie dispose de troupes importantes et a moins d’états d’âme que les Européens. L’Europe a des moyens et des compétences, encore faut-il qu’elle ait la volonté politique et une certaine unité. Ce sont certaines des conclusions d’un rapport de l’Ifri rendu public le 4 novembre 2025 : Europe Russie, Évaluation des rapports de force.

A l’heure de Trump II, quels sont les soutiens de la Russie ?

Dimitri Minic, chercheur au Centre Russie/Eurasie de l’Ifri, historien et docteur en histoire des relations internationales a été interviewé par Pierre Verluise, fondateur du Diploweb et producteur de Planisphère sur Radio Notre Dame et RCF. Cette émission a été diffusée en direct le 4 novembre 2025.

Sommet Trump - Xi Jinping : derniers obstacles

Le président américain doit rencontrer son homologue chinois en marge du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique, prévu en Corée du Sud les 31 octobre et 1er novembre. Parviendront-ils à s'entendre sur un accord commercial ? Quels en sont aujourd'hui les points de blocage ?

L’aigle refait son nid : le retour de l’impérialisme des États-Unis sur l’Amérique

Pour ce nouvel épisode du format de débat du Collimateur, le Casque et la plume, Rym Momtaz, Elie Tenenbaum et Ulrike Franke discutent de la possibilité d’une réorientation des moyens stratégiques des États-Unis vers le continent américain et de ses logiques.

Soutenez une recherche française indépendante

L'Ifri, fondation reconnue d'utilité publique, s'appuie en grande partie sur des donateurs privés – entreprises et particuliers – pour garantir sa pérennité et son indépendance intellectuelle. Par leur financement, les donateurs contribuent à maintenir la position de l’Institut parmi les principaux think tanks mondiaux. En bénéficiant d’un réseau et d’un savoir-faire reconnus à l’international, les donateurs affinent leur compréhension du risque géopolitique et ses conséquences sur la politique et l’économie mondiales. En 2025, l’Ifri accompagne plus de 80 entreprises et organisations françaises et étrangères.