Guerres et conflits armés

La géographie et les modalités des guerres et conflits armés évoluent au gré du système international. Si les guerres irrégulières et les conflits asymétriques perdurent, les guerres de haute intensité se multiplient tandis que les crises prennent de nouvelles formes sous l’effet des menaces hybrides.

Sujets liés

Perspectives françaises et allemandes face aux défis géopolitiques dans le contexte de l’agression russe contre l’Ukraine

Les politiques étrangères, de défense et de sécurité de la France et l’Allemagne évoluent dans un contexte très tendu, marqué par le retour de conflits à haute intensité. Impensable au lendemain de la chute du Mur de Berlin qui symbolise la fin du conflit Est-Ouest, la guerre est aujourd’hui de retour en Europe, alors que les espaces terrestres et maritimes qui entourent le continent européen, de l’Arctique à l’Afrique en passant par le Moyen-Orient, sont devenus des théâtres de rivalité géopolitique, de guerres civiles et de conflits aussi bien hybrides que militaires.

La politique étrangère d’Israël : la lutte pour la sécurité

Les conditions de naissance et de développement d’Israël expliquent que, dès sa création, les préoccupations de sécurité tiennent une place majeure dans l’esprit de ses dirigeants. Mais alors que, depuis une dizaine d’années, Israël semblait avoir acquis enfin la sécurité à laquelle aspire sa population, le 7 octobre 2023 a révélé sa vulnérabilité et a montré que cette sécurité était de fait loin d’être acquise. La Shoah qui devait effacer le peuple juif de la terre demeure dans les mémoires et le risque d’une menace existentielle est toujours présent.

La Mission des Nations unies au Congo ou l’exemplaire inutilité des Casques bleus

Lors du conflit du M23 en 2012-2013 en République démocratique du Congo (RDC), les Nations unies avaient pris l’initiative diplomatique (en faisant signer l’accord d’Addis-Abeba) et militaire (en organisant une contre-offensive coordonnée avec l’armée congolaise). Depuis la résurgence de ce conflit en 2022, les Nations unies qui ont toujours plus de 10 000 Casques bleus déployés dans l’est de la RDC ne jouent plus aucun rôle.

Transparence du champ de bataille : retrouver les clés de la manœuvre

Fin 2023, le général Zalouzhny évoquait les raisons du blocage tactique expérimenté en Ukraine, décrivant sans la nommer la situation de "transparence" du champ de batailler dans laquelle "nous voyons tout ce que fait l'ennemi et lui voit tout ce que nous faisons".

Les effectifs de l'armée russe après deux ans et demi de guerre en Ukraine

En plus d’une victoire militaire en Ukraine, les dirigeants russes souhaitent constituer d’importants effectifs militaires en vue d’un éventuel conflit avec l’OTAN dans l’espace Baltique et la péninsule de Kola. Les prévisions actuelles comptent sur une augmentation des effectifs militaires russes d’environ 350 000 hommes, pour atteindre un total de 1,5 million de soldats et d’officiers. Dans le contexte du conflit qui se déroule actuellement en Ukraine, cet objectif ne peut être atteint sans une nouvelle vague de mobilisation massive.

La frappe dans la profondeur : un nouvel outil pour la compétition stratégique ?

Atteindre la profondeur du dispositif ennemi pour l’affaiblir et faciliter l’obtention d’un résultat opérationnel ou stratégique est un objectif majeur des armées. Quels sont les moyens nécessaires pour mener des frappes dans la profondeur dans un double contexte de haute intensité et de renforcement des défenses adverses ?

Les mots, armes d'une nouvelle guerre ?

Les Mots armes d’une nouvelle guerre rappelle une vérité souvent oubliée : les mots tuent. Ils préparent l’action militaire et lui donnent un sens. Alors que chaque événement retentit désormais dans le monde entier, répercuté de smartphone en smartphone ou d’ordinateur en ordinateur, tout acte de guerre tend à devenir un acte de communication, et inversement. Les états-majors l’ont aujourd’hui bien compris et se saisissent de cette guerre des récits faite d’armes immatérielles pour intimider des ennemis, rassurer ou galvaniser des opinions publiques chauffées à blanc par le flot d’images reçues sur les réseaux sociaux.

Russian Strategic Thinking and Culture Before and After February 24, 2022: Political-Strategic Aspects

Rédigé par Dimitri Minic, l'article scientifique "Russian Strategic Thinking and Culture Before and After February 24, 2022: Political-Strategic Aspects" a été publié dans "Russia’s war against Ukraine : Complexity of Contemporary Clausewitzian War" par le département de la guerre de l'Université Nationale de Défense d'Helsinki en 2024.

EUDIS, HEDI, DIANA : que se cache-t-il derrière trois acronymes de l'innovation de défense ?

En Europe, alors que la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine montre peu de signes d'apaisement, un écart persistant subsiste entre les besoins en matière de sécurité et les dépenses de défense. Conformément à un engagement de 2006, inscrit lors du sommet de l'OTAN au Pays de Galles en 2014, les membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) doivent consacrer au moins 2 % de leur produit intérieur brut (PIB) national à la défense, dont 20 % doivent être investis dans l'équipement ainsi que la recherche et le développement. En 2024, seuls 23 Alliés sur 32 devraient atteindre ou dépasser cet objectif, bien qu'il s'agisse d'une amélioration notable par rapport aux trois pays en 2014. Ce total inclut les États-Unis (US), qui consacrent 3,38 % de leur PIB à la défense, représentant près de 70 % de l'ensemble des dépenses de défense des membres de l'OTAN.

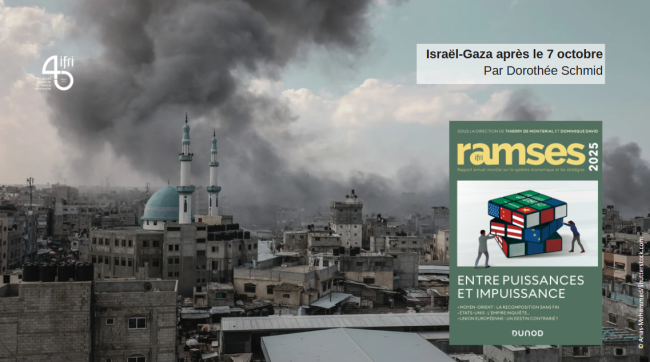

Israël-Gaza après le 7 octobre

Le conflit à Gaza met aux prises deux acteurs en crise interne : des Palestiniens sans représentation crédible et des Israéliens politiquement très clivés. Les solidarités avec l’un et l’autre camp s’ordonnent internationalement de manière nouvelle, avec les poids inédits des opinions et d’instances internationales qui affectent le rapport de force global. Seule une mobilisation internationale pourra rendre possible une solution à deux États, unique sortie crédible pour un conflit séculaire.

La politique étrangère d’Israël : la lutte pour la sécurité

Les conditions de naissance et de développement d’Israël expliquent que, dès sa création, les préoccupations de sécurité tiennent une place majeure dans l’esprit de ses dirigeants. Mais alors que, depuis une dizaine d’années, Israël semblait avoir acquis enfin la sécurité à laquelle aspire sa population, le 7 octobre 2023 a révélé sa vulnérabilité et a montré que cette sécurité était de fait loin d’être acquise. La Shoah qui devait effacer le peuple juif de la terre demeure dans les mémoires et le risque d’une menace existentielle est toujours présent.

La Mission des Nations unies au Congo ou l’exemplaire inutilité des Casques bleus

Lors du conflit du M23 en 2012-2013 en République démocratique du Congo (RDC), les Nations unies avaient pris l’initiative diplomatique (en faisant signer l’accord d’Addis-Abeba) et militaire (en organisant une contre-offensive coordonnée avec l’armée congolaise). Depuis la résurgence de ce conflit en 2022, les Nations unies qui ont toujours plus de 10 000 Casques bleus déployés dans l’est de la RDC ne jouent plus aucun rôle.

Transparence du champ de bataille : retrouver les clés de la manœuvre

Fin 2023, le général Zalouzhny évoquait les raisons du blocage tactique expérimenté en Ukraine, décrivant sans la nommer la situation de "transparence" du champ de batailler dans laquelle "nous voyons tout ce que fait l'ennemi et lui voit tout ce que nous faisons".

Les effectifs de l'armée russe après deux ans et demi de guerre en Ukraine

En plus d’une victoire militaire en Ukraine, les dirigeants russes souhaitent constituer d’importants effectifs militaires en vue d’un éventuel conflit avec l’OTAN dans l’espace Baltique et la péninsule de Kola. Les prévisions actuelles comptent sur une augmentation des effectifs militaires russes d’environ 350 000 hommes, pour atteindre un total de 1,5 million de soldats et d’officiers. Dans le contexte du conflit qui se déroule actuellement en Ukraine, cet objectif ne peut être atteint sans une nouvelle vague de mobilisation massive.

La frappe dans la profondeur : un nouvel outil pour la compétition stratégique ?

Atteindre la profondeur du dispositif ennemi pour l’affaiblir et faciliter l’obtention d’un résultat opérationnel ou stratégique est un objectif majeur des armées. Quels sont les moyens nécessaires pour mener des frappes dans la profondeur dans un double contexte de haute intensité et de renforcement des défenses adverses ?

Les mots, armes d'une nouvelle guerre ?

Les Mots armes d’une nouvelle guerre rappelle une vérité souvent oubliée : les mots tuent. Ils préparent l’action militaire et lui donnent un sens. Alors que chaque événement retentit désormais dans le monde entier, répercuté de smartphone en smartphone ou d’ordinateur en ordinateur, tout acte de guerre tend à devenir un acte de communication, et inversement. Les états-majors l’ont aujourd’hui bien compris et se saisissent de cette guerre des récits faite d’armes immatérielles pour intimider des ennemis, rassurer ou galvaniser des opinions publiques chauffées à blanc par le flot d’images reçues sur les réseaux sociaux.

Russian Strategic Thinking and Culture Before and After February 24, 2022: Political-Strategic Aspects

Rédigé par Dimitri Minic, l'article scientifique "Russian Strategic Thinking and Culture Before and After February 24, 2022: Political-Strategic Aspects" a été publié dans "Russia’s war against Ukraine : Complexity of Contemporary Clausewitzian War" par le département de la guerre de l'Université Nationale de Défense d'Helsinki en 2024.

EUDIS, HEDI, DIANA : que se cache-t-il derrière trois acronymes de l'innovation de défense ?

En Europe, alors que la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine montre peu de signes d'apaisement, un écart persistant subsiste entre les besoins en matière de sécurité et les dépenses de défense. Conformément à un engagement de 2006, inscrit lors du sommet de l'OTAN au Pays de Galles en 2014, les membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) doivent consacrer au moins 2 % de leur produit intérieur brut (PIB) national à la défense, dont 20 % doivent être investis dans l'équipement ainsi que la recherche et le développement. En 2024, seuls 23 Alliés sur 32 devraient atteindre ou dépasser cet objectif, bien qu'il s'agisse d'une amélioration notable par rapport aux trois pays en 2014. Ce total inclut les États-Unis (US), qui consacrent 3,38 % de leur PIB à la défense, représentant près de 70 % de l'ensemble des dépenses de défense des membres de l'OTAN.

Ramses 2025. Entre puissances et impuissance

Jamais on n’a décompté autant de puissances pouvant, dans leur espace de jeu, dérégler les équilibres internationaux ; jamais les puissances dominantes n’ont semblé aussi impuissantes à parer à la fragmentation du monde.

Israël-Gaza après le 7 octobre

Le conflit à Gaza met aux prises deux acteurs en crise interne : des Palestiniens sans représentation crédible et des Israéliens politiquement très clivés. Les solidarités avec l’un et l’autre camp s’ordonnent internationalement de manière nouvelle, avec les poids inédits des opinions et d’instances internationales qui affectent le rapport de force global. Seule une mobilisation internationale pourra rendre possible une solution à deux États, unique sortie crédible pour un conflit séculaire.

Clément Therme : « Des frappes américaines en Iran pourraient aussi bien accélérer la chute du régime que prolonger sa survie »

« Plusieurs options sont envisagées », analyse le chercheur de l’Ifri qui évoque notamment un « blocus maritime » visant à empêcher les exportations de pétrole iranien, en particulier vers la Chine, ou des « frappes militaires ciblées ».

Replay - Moyen-Orient : perspectives 2026

En 2025, le Moyen-Orient reste marqué par une instabilité durable. Le déchaînement de violence déclenché par l’attaque du Hamas en Israël le 7 octobre 2023 a profondément modifié les équilibres régionaux. Les tensions entre Israël, le Hamas, le Hezbollah et l'Iran persistent, faisant toujours planer le risque d'une escalade militaire. L'échec des cadres politiques existants est mis à nu par les conflits : quelle gouvernance pour les Palestiniens ? Comment remettre en marche le moteur libanais ? Que reste-t-il du système iranien ?

Thomas Gomart, historien : « La vision du monde de Trump est plus proche de celle de Poutine que de celle des dirigeants européens »

Pour l’historien, la sécurité et la prospérité de l’Europe sont plus que jamais menacées par les coups de pression et les marchandages du président américain, dont l’idéologie est proche de celle de Vladimir Poutine.

Trump à Davos : la menace et la rupture ?

Donald TRUMP est en Europe, avec un objectif politique prioritaire, martelé pendant son discours de Davos : Oui, le Groenland doit devenir un territoire américain… Une nouvelle séquence dans le bras de fer entre Donald TRUMP et les Européens ; une nouvelle leçon économique et culturelle faite à l’Europe, qui selon lui gâche son potentiel à cause de l’immigration… Une logorrhée de près d’une heure ½, mélange d'auto-congratulation, de flèches lancées contre Emmanuel MACRON notamment, de provocation, d’intimidation, d’humiliation.

« Depuis le retour aux affaires de Donald Trump, Vladimir Poutine a perdu le monopole de la stratégie du fou »

Alors que Washington fait pression sur des pays alliés, Moscou ne bronche pas, et Vladimir Poutine ne voudra pas d’un conflit avec Donald Trump, selon Tatiana Kastouéva-Jean, directrice du Centre Russie/Eurasie à l’Ifri.

En visant le Venezuela et l’Iran, Trump défie ouvertement Poutine et à Xi Jinping et vient leur rappeler qui est le « prédateur dominant »

Le monde doit désormais faire avec un président américain qui assume pleinement un recours désinhibé à l’usage de la force. C’est un changement de donne majeur et surtout une lourde humiliation pour ses homologues russe et chinois.

Donald Trump est-il notre allié ?

Ces dernières semaines, le Président américain est sur tous les fronts. Que ce soit dans sa volonté d'annexer le Groenland au nom de la sécurité de son pays, ou pour soutenir la "déclaration de Paris" sur l'Ukraine. Quelle est la doctrine de Donald Trump ? Est-il notre allié ?

Le Groenland sous pavillon américain ? « On ne peut rien exclure », un expert décrypte les intentions de Trump

Le vice-amiral d’escadre Jean-Louis Lozier, ancien commandant de sous-marin, décrypte les tensions autour du Groenland et les velléités de Donald Trump de s’en emparer. Entretien.

Chute de Nicolas Maduro : « Le Kremlin se trouve dans une situation d’impuissance stratégique »

La décapitation du régime chaviste par les États-Unis porte un coup sévère à la Russie, qui perd un partenaire économique et militaire. Selon Dimitri Minic, chercheur au Centre Russie/Eurasie de l'Ifri, ce revers géopolitique sape les fondements mêmes de la puissance russe.

Palantir : le marketing de la cyberguerre

Palantir : le marketing de la cyberguerre : Dans un clip promotionnel, l’entreprise Palantir, impose sa vision des conflits à venir. Depuis la réélection de Donald Trump, la Silicon Valley s’est rapprochée du pouvoir. Autrefois opposées, ces puissances convergent désormais pour proposer leur vision conjointe de la guerre du futur. Décryptage.

Guerre contre les cartels : jusqu'où peuvent aller les États-Unis ?

Des révélations concernant les agissements du secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, posent question quant au cadre légal des opérations américaines menées dans les Caraïbes.

Appréhender la menace russe. De l’Ukraine au retour du service militaire [Le Casque et la Plume #16]

Pour ce nouvel épisode du « Casque et la plume », Olivier Schmitt, Ulrike Franke et Elie Tenenbaum débattent des plans de paix pour l’Ukraine, mais aussi de la polémique autour du discours du chef d’état-major des armées et du retour du service militaire.

La paix en Ukraine peut-elle conduire à la guerre en Europe ?

Ces dernières semaines, les Européens et les Américains ont proposé des plans pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Une guerre aux portes de l'Europe. Emmanuel Macron a annoncé le retour du service national volontaire. Doit-on préparer les esprits à la guerre ? Quel avenir pour l'Ukraine ?

L'Ukraine sur la brèche

Alors que le plan de paix américain, passé de 28 à 19 points, se heurte aux conditions russes, un scandale de corruption fragilise Volodymyr Zelensky. La paix a-t-elle une chance d’aboutir, et à quel prix pour l’Ukraine et l’Europe ? Tatiana Kastouéva-Jean, directrice du Centre Russie/Eurasie de l'Ifri, analyse la situation actuelle.

Plan Trump pour la paix en Ukraine : une trahison pour Kiev ?

Dimanche 23 novembre à Genève, négociateurs ukrainiens, américains et européens se sont retrouvés pour discuter du plan Trump. Washington a fixé un ultimatum au 27 novembre — jour de Thanksgiving. François Hollande dénonce un accord qui « réduit l'Europe au rang de spectatrice assiégée ». Comment l'Ukraine peut-elle résister à cette pression ? Quelle marge de manœuvre pour les Européens ?

Y aura-t-il une guerre entre les États-Unis et le Venezuela ?

Depuis le mois de septembre, Washington maintient une forte présence militaire dans les Caraïbes.

Europe, Russie : évaluation des rapports de force

L’Europe aurait tort de sous-estimer la menace russe. Partisane de la force, la Russie dispose de troupes importantes et a moins d’états d’âme que les Européens. L’Europe a des moyens et des compétences, encore faut-il qu’elle ait la volonté politique et une certaine unité. Ce sont certaines des conclusions d’un rapport de l’Ifri rendu public le 4 novembre 2025 : Europe Russie, Évaluation des rapports de force.

Europe-Russie à l'horizon 2030 : quel rapport de force ?

Dans ce nouvel épisode du Monde selon l'Ifri, Marc Hecker reçoit Thomas Gomart, directeur de l'Ifri, pour décrypter l'étude de l'Ifri publiée le 4 novembre 2025 : « Europe-Russie : évaluation des rapports de force ».

Cent Rafale pour l’Ukraine, un renforcement de taille pour l’avenir ?

Les deux chefs d’Etat Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky ont signé une lettre d’intention qui prévoit la livraison française de cent Rafale. Décryptage d'Élie Tenenbaum.

Où en est la guerre au Soudan ?

Près de deux semaines après la prise d’El-Facher par les Forces de soutien rapide (FSR) du général « Hemedti », la guerre au Soudan se poursuit malgré les appels de la communauté internationale à un cessez-le-feu.

Trump et l’Amérique latine : le nouveau front

Sous prétexte de lutte contre le "narcoterrorisme", Donald Trump cible le Venezuela de Maduro et multiplie les frappes dans les Caraïbes, jusqu'à déployer la plus vaste flotte américaine depuis la crise de Cuba. Offensive contre la drogue ou nouvelle expression de l'impérialisme américain ?

Massacres au Soudan : le monde peut-il encore fermer les yeux ?

Après 18 mois de siège, qui auraient affamé près de 200 000 civils, la ville d’El-Fasher, capitale du Darfour du Nord, est tombée aux mains du chef de guerre Mohammed Hamdan Dogolo dit “Hemetti”, fin octobre. Depuis avril 2023, le Soudan est déchiré par une guerre civile entre des paramilitaires et l’armée.

Que se passe-t-il en Amérique latine ?

Philippe Gélie reçoit Maricel Rodriguez Blanco, Jean-Louis Martin et Anne Cheyvialle pour comprendre la situation géopolitique en Amérique latine.

Soutenez une recherche française indépendante

L'Ifri, fondation reconnue d'utilité publique, s'appuie en grande partie sur des donateurs privés – entreprises et particuliers – pour garantir sa pérennité et son indépendance intellectuelle. Par leur financement, les donateurs contribuent à maintenir la position de l’Institut parmi les principaux think tanks mondiaux. En bénéficiant d’un réseau et d’un savoir-faire reconnus à l’international, les donateurs affinent leur compréhension du risque géopolitique et ses conséquences sur la politique et l’économie mondiales. En 2025, l’Ifri accompagne plus de 80 entreprises et organisations françaises et étrangères.