Sécurité - Défense

Sous l’effet de la compétition stratégique mondiale, les enjeux de sécurité et de défense sont marqués par le retour des guerres majeures et de la dissuasion nucléaire, la transformation du terrorisme et la course aux technologies militaires.

Sujets liés

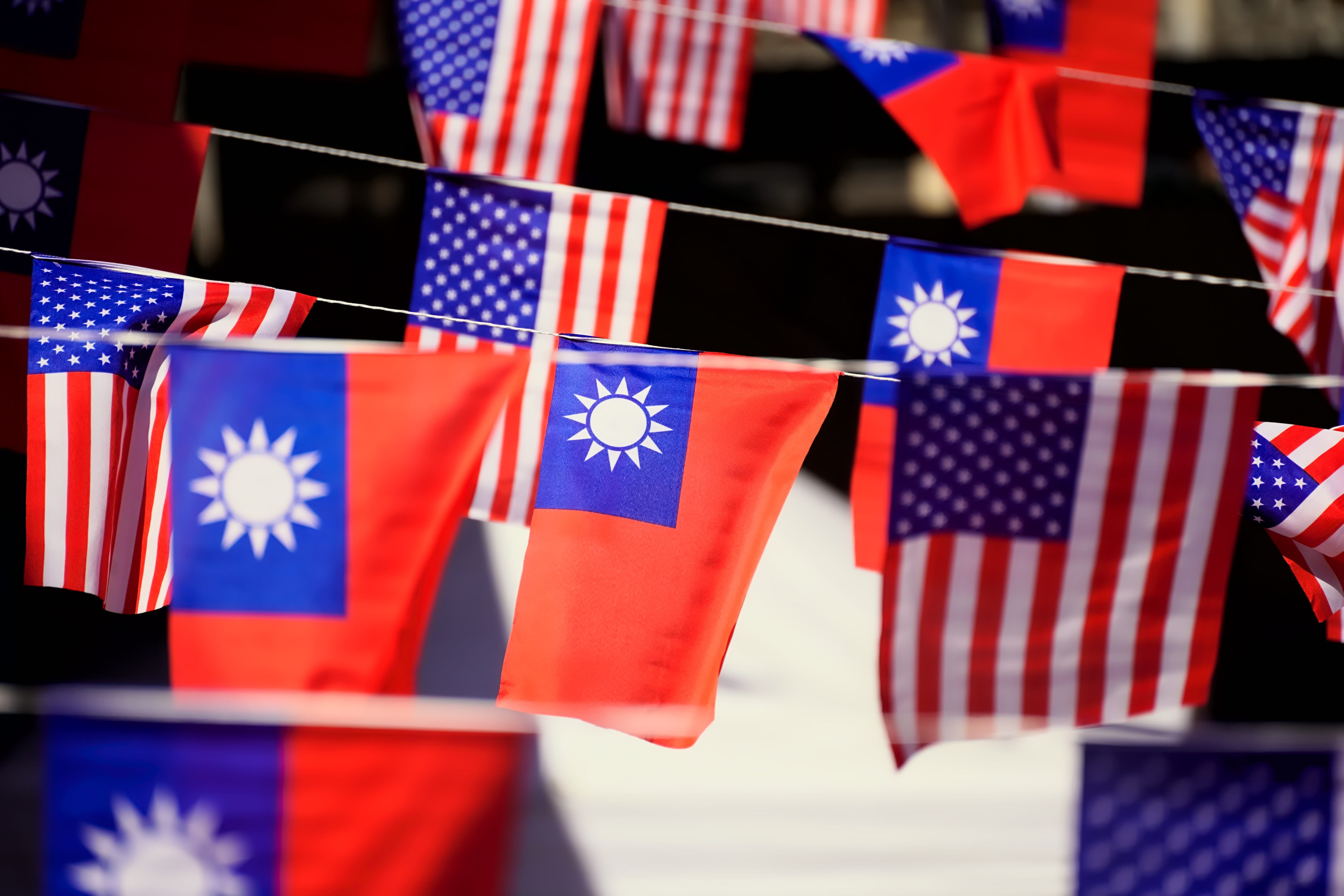

La politique américaine envers Taïwan, au delà de Donald Trump : cartographie des acteurs américains des relations entre les États-Unis et Taïwan

Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche a ravivé une incertitude profonde quant à l’engagement des États-Unis en matière de sécurité envers Taïwan. Contrairement au président Joe Biden, qui a maintes fois réaffirmé sa détermination à défendre l’île, Donald Trump évite soigneusement de se prononcer sur une éventuelle réaction américaine en cas de crise dans le détroit de Taïwan.

Les narratifs spatiaux. Enjeux stratégiques et perspective européenne

Les récits que les puissances construisent autour de l’espace jouent aujourd’hui un rôle déterminant dans leur stratégie. Aux États-Unis, la référence à la frontière et à la destinée manifeste continue de structurer un narratif d’expansion, où l’exploration spatiale incarne la vocation nationale à repousser les limites et à maintenir une excellence technologique. En Russie, le spatial demeure un instrument central de puissance et de prestige, hérité de l’époque soviétique mais désormais réorienté par un récit privilégiant la militarisation. La Chine inscrit son « rêve spatial » dans un projet de renaissance nationale : ses réussites technologiques et scientifiques deviennent les vecteurs de son nouveau statut international. D’autres acteurs, comme l’Inde, le Japon ou les Émirats arabes unis, mobilisent l’espace pour affirmer leur modernité, renforcer leur autonomie ou projeter un leadership régional.

Le robot est-il un adversaire comme un autre ?

Chapitre d'ouvrage rédigé par Laure de Roucy-Rochegonde, paru dans l'essai "Jamais sans mon ennemi?" de Gallimard (2025).

Char de combat : obsolescence ou renaissance ?

Depuis février 2022, les forces russes et ukrainiennes ont perdu plus de 5 000 chars de combat, un volume très supérieur à l’ensemble du parc européen actuel. Fer de lance de la doctrine soviétique dont sont issus les deux belligérants, le char a été déployé en grand nombre et s’est avéré être une cible de choix pour des drones devenus de plus en plus nombreux et efficaces au fil des mois. Le grand nombre de vidéos de frappes de drone contre des chars a d’ailleurs poussé un certain nombre d’observateurs à conclure, une fois de plus, à l’obsolescence de ceux-ci sur un champ de bataille moderne. Cette approche doit être nuancée par une étude plus fine des pertes, les drones n’étant que rarement à l’origine de la perte elle-même causée par la conjugaison de plusieurs facteurs comme les mines, l’artillerie ou d’autres armes antichar.

Cambodge-Thaïlande : un accord de paix en trompe-l’oeil

Après le Moyen-Orient, Donald Trump a vu en Asie du Sud-Est une nouvelle opportunité de consolider son image de président faiseur de paix. Confirmée à la dernière minute par la Maison-Blanche, sa participation au sommet de l’Association des Nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN) a ainsi été conditionnée à l’organisation en grande pompe d’une cérémonie de signature d’un accord de paix entre le Cambodge et la Thaïlande.

Europe-Russie : évaluation des rapports de force

Les pays européens ne peuvent plus éluder la « question russe » car la Russie a choisi la guerre. Ils disposent du potentiel nécessaire, c’est-à-dire des moyens économiques, des compétences militaires et du savoir-faire technologique pour faire face à la Russie d’ici 2030 à condition de faire preuve de volonté politique.

Un an de présidence Prabowo : entre populisme économique et reflux démocratique

Élu à presque 60 % des suffrages en février 2024, Prabowo Subianto est officiellement devenu le huitième président de la République indonésienne le 20 octobre 2024. Adoubé par son prédécesseur et ancien rival, Joko « Jokowi » Widodo, porté par une immense popularité, en particulier auprès de la jeunesse, le nouveau chef de l’État n’a pas tardé à mettre en œuvre son programme pour une « Indonésie qui avance » (Indonesia Maju).

Quelle autonomie capacitaire pour l’Europe ? Une analyse multi-domaine

La dégradation de la situation sécuritaire en Europe depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine incite les pays européens à accroître significativement leurs capacités militaires pour rester dissuasifs face à la menace majeure que représente désormais la Fédération de Russie. Par ailleurs, la politique américaine de burden shifting incite les Européens à envisager une moindre contribution des États-Unis à la défense du continent en général. Ce constat appelle à identifier plus finement le degré d’autonomie capacitaire des nations européennes et de leurs armées.

Turquie 2050 - Inflation ; CHP et l’État-AKP ; Turquie-Qatar

Repères sur la Turquie n° 32 - Le programme « Turquie 2050 » développe une analyse prospective sur les thèmes de la diplomatie, de la politique intérieure et de l’économie turques afin d’y anticiper les dynamiques des trente prochaines années.

États-Unis/Taïwan : le temps de la confusion stratégique

En s’opposant à la volonté de la Chine d’annexer Taïwan, les États-Unis d’Amérique contribuent, depuis des décennies, au maintien du statu quo, toute tentative d’invasion chinoise entraînant, avec une potentielle intervention américaine, le risque d’une nouvelle guerre mondiale. Mais dans l’agitation suscitée par les conséquences internationales du retour au pouvoir de Donald Trump, une question sème le trouble dans les esprits : à l’égard de Taïwan, quelle sera l’attitude d’une administration dédaigneuse des alliés des États-Unis mais obsédée par la compétition avec la Chine ?

« Glaives de fer ». Une analyse militaire de la guerre d’Israël à Gaza

Le 7 octobre 2023, l’attaque du Hamas baptisée « Déluge d’al-Aqsa » a provoqué un choc majeur et a conduit Israël à déclencher la guerre la plus longue de son histoire. L’opération « Glaives de fer » se distingue par son intensité inédite, tant par l’engagement de forces terrestres massives que par la puissance de feu déployée.

Le robot est-il un adversaire comme un autre ?

Chapitre d'ouvrage rédigé par Laure de Roucy-Rochegonde, paru dans l'essai "Jamais sans mon ennemi?" de Gallimard (2025).

Char de combat : obsolescence ou renaissance ?

Depuis février 2022, les forces russes et ukrainiennes ont perdu plus de 5 000 chars de combat, un volume très supérieur à l’ensemble du parc européen actuel. Fer de lance de la doctrine soviétique dont sont issus les deux belligérants, le char a été déployé en grand nombre et s’est avéré être une cible de choix pour des drones devenus de plus en plus nombreux et efficaces au fil des mois. Le grand nombre de vidéos de frappes de drone contre des chars a d’ailleurs poussé un certain nombre d’observateurs à conclure, une fois de plus, à l’obsolescence de ceux-ci sur un champ de bataille moderne. Cette approche doit être nuancée par une étude plus fine des pertes, les drones n’étant que rarement à l’origine de la perte elle-même causée par la conjugaison de plusieurs facteurs comme les mines, l’artillerie ou d’autres armes antichar.

Cambodge-Thaïlande : un accord de paix en trompe-l’oeil

Après le Moyen-Orient, Donald Trump a vu en Asie du Sud-Est une nouvelle opportunité de consolider son image de président faiseur de paix. Confirmée à la dernière minute par la Maison-Blanche, sa participation au sommet de l’Association des Nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN) a ainsi été conditionnée à l’organisation en grande pompe d’une cérémonie de signature d’un accord de paix entre le Cambodge et la Thaïlande.

Europe-Russie : évaluation des rapports de force

Les pays européens ne peuvent plus éluder la « question russe » car la Russie a choisi la guerre. Ils disposent du potentiel nécessaire, c’est-à-dire des moyens économiques, des compétences militaires et du savoir-faire technologique pour faire face à la Russie d’ici 2030 à condition de faire preuve de volonté politique.

Un an de présidence Prabowo : entre populisme économique et reflux démocratique

Élu à presque 60 % des suffrages en février 2024, Prabowo Subianto est officiellement devenu le huitième président de la République indonésienne le 20 octobre 2024. Adoubé par son prédécesseur et ancien rival, Joko « Jokowi » Widodo, porté par une immense popularité, en particulier auprès de la jeunesse, le nouveau chef de l’État n’a pas tardé à mettre en œuvre son programme pour une « Indonésie qui avance » (Indonesia Maju).

Quelle autonomie capacitaire pour l’Europe ? Une analyse multi-domaine

La dégradation de la situation sécuritaire en Europe depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine incite les pays européens à accroître significativement leurs capacités militaires pour rester dissuasifs face à la menace majeure que représente désormais la Fédération de Russie. Par ailleurs, la politique américaine de burden shifting incite les Européens à envisager une moindre contribution des États-Unis à la défense du continent en général. Ce constat appelle à identifier plus finement le degré d’autonomie capacitaire des nations européennes et de leurs armées.

Turquie 2050 - Inflation ; CHP et l’État-AKP ; Turquie-Qatar

Repères sur la Turquie n° 32 - Le programme « Turquie 2050 » développe une analyse prospective sur les thèmes de la diplomatie, de la politique intérieure et de l’économie turques afin d’y anticiper les dynamiques des trente prochaines années.

États-Unis/Taïwan : le temps de la confusion stratégique

En s’opposant à la volonté de la Chine d’annexer Taïwan, les États-Unis d’Amérique contribuent, depuis des décennies, au maintien du statu quo, toute tentative d’invasion chinoise entraînant, avec une potentielle intervention américaine, le risque d’une nouvelle guerre mondiale. Mais dans l’agitation suscitée par les conséquences internationales du retour au pouvoir de Donald Trump, une question sème le trouble dans les esprits : à l’égard de Taïwan, quelle sera l’attitude d’une administration dédaigneuse des alliés des États-Unis mais obsédée par la compétition avec la Chine ?

« Glaives de fer ». Une analyse militaire de la guerre d’Israël à Gaza

Le 7 octobre 2023, l’attaque du Hamas baptisée « Déluge d’al-Aqsa » a provoqué un choc majeur et a conduit Israël à déclencher la guerre la plus longue de son histoire. L’opération « Glaives de fer » se distingue par son intensité inédite, tant par l’engagement de forces terrestres massives que par la puissance de feu déployée.

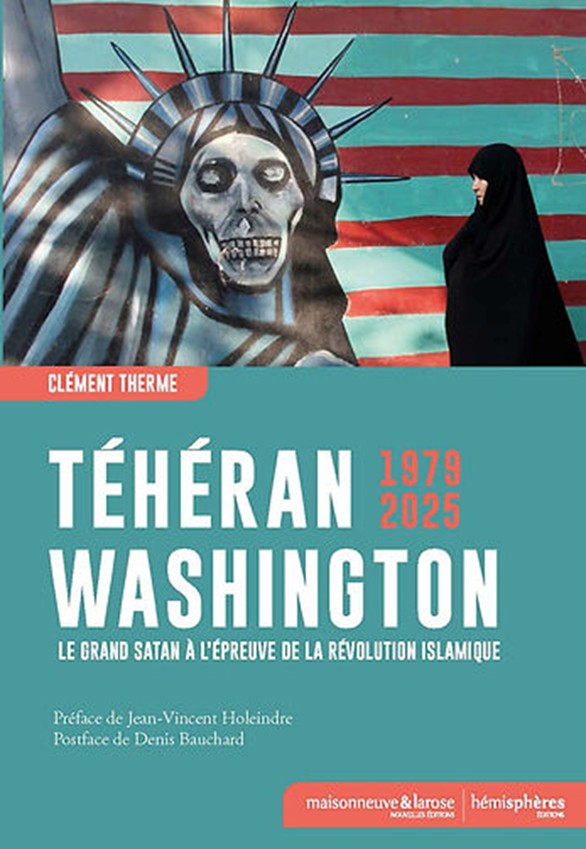

Téhéran-Washington, 1979-2025. Le grand Satan à l'épreuve de la révolution islamique

La Révolution islamique de 1979 a remplacé une monarchie pro-occidentale par un régime théocratique déterminé à s’opposer l’influence américaine au Moyen-Orient. Les relations diplomatiques entre les États-Unis et l’Iran ont dès lors été marquées par une méfiance réciproque, des divergences idéologiques et des rivalités géopolitiques.

Quelles logiques et enjeux industriels pour répondre au défi du réarmement naval en Europe ?

À l'occasion de la Conférence navale de Paris 2026 organisée par l'Ifri et la Marine nationale les 2 et 3 février 2026, une table ronde était consacrée aux logiques et enjeux industriels pour répondre au défi du réarmement naval en Europe.

Discours de Fabien Mandon, chef d'état-major des Armées, à la Conférence Navale de Paris 2026

Allocution du général d'armée aérienne Fabien Mandon, chef d'état-major des Armées, à l'occasion de la Conférence navale de Paris 2026 organisée par l'Institut français des relations internationales et la Marine nationale.

L'avenir de l’Europe est-il en Asie ?

Au moment où l’avenir de la relation transatlantique s’assombrit, obscurcie par le nationalisme et l’isolationnisme de Donald Trump, l’Europe regarde de plus en vers l’Asie. Cette semaine, le Premier ministre anglais Keir Starmer était à Pékin et juge vital d’améliorer les relations avec la Chine de Xi Jinping. Au même moment, l’Union européenne a signé un accord de libre-échange avec l’Inde de Narendra Modi, un accord qui marquera l’histoire selon Ursula von der Leyen, la présidente de la commission européenne… Vital, historique… les mots sont forts. Ils disent surtout l’importance du moment que nous vivons.

Iran, Syrie, Irak : les convulsions du Moyen-Orient

Tandis que le régime iranien s’enfonce dans une répression meurtrière, au bilan vertigineux d'au moins 30 000 victimes, les Kurdes de Syrie peinent à trouver un accord avec Damas et son nouveau président, Ahmed al-Charaa. Le Moyen-Orient vit-il un moment de bascule ?

Replay - Moyen-Orient : perspectives 2026

En 2025, le Moyen-Orient reste marqué par une instabilité durable. Le déchaînement de violence déclenché par l’attaque du Hamas en Israël le 7 octobre 2023 a profondément modifié les équilibres régionaux. Les tensions entre Israël, le Hamas, le Hezbollah et l'Iran persistent, faisant toujours planer le risque d'une escalade militaire. L'échec des cadres politiques existants est mis à nu par les conflits : quelle gouvernance pour les Palestiniens ? Comment remettre en marche le moteur libanais ? Que reste-t-il du système iranien ?

Sommet UE-Inde : un accord commercial et stratégique historique sous condition ?

Une discussion exclusive organisée par Les Forums France Inde, autour des nouveaux accords signés entre l’Union européenne et l’Inde il y a quelques jours. Un débat éclairant pour comprendre les véritables enjeux du partenariat indo-européen dans un monde en recomposition.

Clément Therme : « Des frappes américaines en Iran pourraient aussi bien accélérer la chute du régime que prolonger sa survie »

« Plusieurs options sont envisagées », analyse le chercheur de l’Ifri qui évoque notamment un « blocus maritime » visant à empêcher les exportations de pétrole iranien, en particulier vers la Chine, ou des « frappes militaires ciblées ».

Thomas Gomart : « Donald Trump s’est laissé tordre le bras par Benjamin Netanyahu »

Selon Thomas Gomart, l'Europe n'a ni anticipé la trajectoire qu'allait prendre la Russie après l'annexion de la Crimée, ni le fait qu'elle allait devoir s'occuper de la question russe par elle-même, au regard de la reconfiguration transatlantique.

L'accord de défense entre l'Union européenne et l'Inde, une première étape pour éloigner New Delhi de Moscou

L'Inde et l'Union européenne ont signé mardi un accord de défense et de sécurité. Face aux Etats-Unis et à la Chine, les Européens veulent rallier l'Inde à une « troisième voie » et parient sur ce partenariat pour éloigner New Delhi de Moscou.

Les F-35 belges au coeur d'une "illusion" de protection nucléaire entretenue par les Etats-Unis : "On peut presque parler de racket"

Les F-35 sont bien là, les bombes nucléaires aussi, mais la doctrine qui devait les encadrer prend des airs de piste trouée. En gommant la dissuasion élargie de son plan de vol, les Etats-Unis laissent l’Europe sous une protection nucléaire… effritée. La dépendance, elle, est toujours très solide.

Iran, Syrie, Irak : les convulsions du Moyen-Orient

Tandis que le régime iranien s’enfonce dans une répression meurtrière, au bilan vertigineux d'au moins 30 000 victimes, les Kurdes de Syrie peinent à trouver un accord avec Damas et son nouveau président, Ahmed al-Charaa. Le Moyen-Orient vit-il un moment de bascule ?

Sommet UE-Inde : un accord commercial et stratégique historique sous condition ?

Une discussion exclusive organisée par Les Forums France Inde, autour des nouveaux accords signés entre l’Union européenne et l’Inde il y a quelques jours. Un débat éclairant pour comprendre les véritables enjeux du partenariat indo-européen dans un monde en recomposition.

Replay - Moyen-Orient : perspectives 2026

En 2025, le Moyen-Orient reste marqué par une instabilité durable. Le déchaînement de violence déclenché par l’attaque du Hamas en Israël le 7 octobre 2023 a profondément modifié les équilibres régionaux. Les tensions entre Israël, le Hamas, le Hezbollah et l'Iran persistent, faisant toujours planer le risque d'une escalade militaire. L'échec des cadres politiques existants est mis à nu par les conflits : quelle gouvernance pour les Palestiniens ? Comment remettre en marche le moteur libanais ? Que reste-t-il du système iranien ?

Thomas Gomart : « Donald Trump s’est laissé tordre le bras par Benjamin Netanyahu »

Selon Thomas Gomart, l'Europe n'a ni anticipé la trajectoire qu'allait prendre la Russie après l'annexion de la Crimée, ni le fait qu'elle allait devoir s'occuper de la question russe par elle-même, au regard de la reconfiguration transatlantique.

Replay - Groenland : épicentre de la crise transatlantique

L’administration Trump répète à l’envi sa volonté de posséder le Groenland et menace les Etats européens rétifs de représailles tarifaires.

Trump contre l'Europe

Une semaine sous haute tension aussi sur le plan international avec le bras de fer entre Donald Trump et les Européens sur fond de menace d'annexion du Groenland... Une semaine de provocations, d'intimidation voire d'humiliation, alors que reste-t-il du droit et de la morale face à un président américain qui gouverne par la pression et l’instabilité permanente ? Qui peut arrêter Donald Trump ?

Réinventer le système multilatéral

Alors que le Conseil de la paix porté par Donald Trump s'est réuni pour la première fois le 22 janvier à Davos, rassemblant une vingtaine de chefs d’État dont Javier Milei et Viktor Orban, l'ordre multilatéral vacille. Peut-il perdurer, ou doit-il être réinventé ?

Iran : vers une intervention américaine ?

L'accès à internet reste très limité en Iran. Le bilan des massacres n'est pas encore quantifiable et ne serait peut-être pas connu. Clément Therme, chercheur à l’Ifri et à Rasanah, analyse l’Iran : bilan officiel des massacres, poursuite de la répression et des exécutions, menaces d’intervention américaine, rôle des pays du Golfe et question d’une intervention extérieure.

Trump et l'Europe : "Il faut trouver un équilibre"

Cet entretien avec Thomas Gomart, directeur de l’Ifri, analyse les tensions croissantes au sein de la relation transatlantique sous la présidence de Donald Trump. L'expert explore la vulnérabilité de l'Europe face à une administration américaine qui adopte une posture de domination, exigeant des contreparties financières et commerciales en échange de sa protection militaire.

Trump à Davos : la menace et la rupture ?

Donald TRUMP est en Europe, avec un objectif politique prioritaire, martelé pendant son discours de Davos : Oui, le Groenland doit devenir un territoire américain… Une nouvelle séquence dans le bras de fer entre Donald TRUMP et les Européens ; une nouvelle leçon économique et culturelle faite à l’Europe, qui selon lui gâche son potentiel à cause de l’immigration… Une logorrhée de près d’une heure ½, mélange d'auto-congratulation, de flèches lancées contre Emmanuel MACRON notamment, de provocation, d’intimidation, d’humiliation.

André Beaufre, un stratège pour notre temps

Replay de la conférence du 15 janvier 2026 à l'Ifri. Relire Beaufre aujourd’hui ! Le célèbre auteur d'Introduction à la Stratégie (1963), le général André Beaufre (1902-1975) n’a pas dit son dernier mot. Ses concepts-clés demeurent pertinents.

Groenland : l'Europe peut-elle vraiment s'opposer à Trump ?

Les invités de cet épisode du podcast "On refait le monde" sont : Jean-Louis Lozier, ancien commandant de sous-marin et de zone maritime Atlantique ; Constance Le Grip, députée apparentée EPR des Hauts-de-Seine, vice-présidente de la commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale ; Mikaa Mered, chercheur en géopolitique de la transition énergétique, spécialiste de l'hydrogène, du Groenland et des Pôles, et Nicolas Burnens, grand reporter RTL en direct du Groenland.

La guerre à l'heure de l'IA : des robots tueurs sans contrôle humain ?

La guerre à l'heure de l'IA : des robots tueurs sans contrôle humain ? Jusqu'ou ira notre désir de guerre ? Jusqu'à la fabrication de robots qui tueront sans intervention humaine...

Soutenez une recherche française indépendante

L'Ifri, fondation reconnue d'utilité publique, s'appuie en grande partie sur des donateurs privés – entreprises et particuliers – pour garantir sa pérennité et son indépendance intellectuelle. Par leur financement, les donateurs contribuent à maintenir la position de l’Institut parmi les principaux think tanks mondiaux. En bénéficiant d’un réseau et d’un savoir-faire reconnus à l’international, les donateurs affinent leur compréhension du risque géopolitique et ses conséquences sur la politique et l’économie mondiales. En 2025, l’Ifri accompagne plus de 80 entreprises et organisations françaises et étrangères.